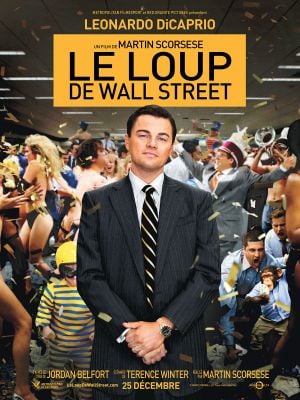

À une époque du cinéma américain où un certain classicisme est à la mode (cf. James Gray avec son Immigrant, PTA avec ses égocentricités monolithiques, Ridley Scott avec American Gangster, etc.), il est enthousiasmant de voir qu'un grand d'Hollywood revienne à sa forme initiale, après avoir disparu pendant tant d’années dans ce moule tant fait de perles que d'échecs douloureux On parle ici du grand Martin Scorsese, et de son tant attendu Loup de Wall street…

N'allons pas par quatre chemins : Le Loup de Wall Street est le meilleur film du petit Rital depuis son monumental Casino ; ou plus exactement son premier grand. Exit l'égarement anthropologique de Kundun, le sous-Taxi Driver qu'était À Tombeau Ouvert, la fresque historique massacrée au montage Gangs of New York, le majestueux mais trop lisse Aviator (son seul vrai bon film dans cette décennie), le remake foiré doublé d’un Jack Nicholson show qu'était Les infiltrés, les effets criards et la psychanalyse cheap de Shutter Island... Oui, les précédentes collaborations du maestro avec Di Caprio n'ont jamais convaincu votre serviteur. Pas comme s'il s'en satisfaisait ; il attendait au contraire que l'alchimie opère enfin, comme cela avait été le cas avec Scorsese et De Niro, de Taxi Driver à Casino. 2013 aura été une bonne année : le loup est arrivé. « Wolfie », comme le gourou de la finance sera appelé par ses sbires. Le loup est arrivé, le loup est de retour, et il a les crocs, grands comme ça.

Quand les astres s'alignent enfin

La caméra s'emballe. Elle virevolte au-dessus des cols blancs, fonce sur eux alors qu'ils braillent une victoire dérisoire ou saisissent leur téléphone comme un Smith & Wesson, comme elle le faisait sur Ray Liotta au moment où il fermait en urgence les portes du bar, alors que De Niro et Pesci s'apprêtaient à massacrer cette grande gueule de Billy Batts. Elle est partout, s'insinue partout, entre les corps en rut, entre les cravates concupiscentes, dans les alcôves du grand barnum financier planétaire, incarné par l'Amérique blanche triomphante, celle de Reagan et de l'Internet (Clinton qui ?), avant que la Mecque du globalisme ne se prenne deux avions altermondialistes dans la gueule. Un cynisme aussi effroyable qu'enjoué pervertit et à la fois nourrit cette atmosphère de triomphe débridé (pathétique scène d'orgie en open space où une belle blonde de secrétaire accepte de se faire tondre le crâne pour 10000 misérables dollars, sous l'approbation d'une horde cocaïnée), où la société et son ordre seraient régulés par la seule allégeance au dieu Dollar. Lui aussi, il inonde le cadre, dont on pourrait presque dire qu’il ne fait que le suivre du début à la fin du film, et emballe le metteur en scène, trop heureux d'enfin se lâcher comme au bon vieux temps, comme s'il avait attendu le bon script pour ne pas rater son grand retour en forme.

Ce script, le grand Terence « Boardwalk Empire » Winter l'a écrit. Et bien qu'une partie des dialogues (aussi hilarants qu'exceptionnels) aient été improvisés par des bêtes de scène tels Matthew McConaughey (qui continue, lui aussi, son retour en grâce), on ne peut que saluer le travail du scénariste, qui a pondu là un des meilleurs scénarios de ces dernières années, limpide du début à la fin alors qu'il alterne frénétiquement les arcs narratifs barrés (cf. l'arnaque suisse, l'arnaque londonienne...), et part dans les plus gros délires sans ne jamais dériver de son sujet (cf. la scène du naufrage du yacht, où les relations de Belfort à son bras droit Donnie Azoff et à son épouse Naomi continuent de se dérouler). Tout fait sens, du début à la fin, et tout est à la démesure du personnage central, exalté et exaltant, et presque à son image, délicieusement mégalomane (on ne peut sérieusement pas faire un tel film sans une bonne dose d'égocentrisme...), avec en plus la conscience que tout cela ne rimait à rien, naturellement. Sous le chic et le strass, une tragédie : la causticité sardonique n'empêche pas le malaise, qui nourrit les rires nerveux ; la rencontre entre Belfort et l'agent du FBI, au bord de son magnifique yacht que le second se demande bien QUAND il finira par le saisir, est un modèle en la matière.

Fête du slip deluxe

Le Loup de Wall street est un panzer qui abat tout sur son passage, une des plus incroyables et justes mises en scène de ce que l'ultralibéralisme wilsonnien, la culture de la « poursuite du bonheur » (hautement matérialiste) propre à l’idéal étasunien et du « just do it », et l'impérialisme messianique ont produit à la pelle comme dégénérés (avec quelques autres modèles mémorables comme le mésestimé American Psycho de Mary Harron). Initialement de simples petits matheux un peu superficiels, éduqués dans cette mentalité, tellement certains du pouvoir du dollar qu'ils se croient capables d'envoyer chier la terre entière une fois qu'ils ont de quoi payer. Illusion entretenue jusqu'au crash dans le cas Belfort… L'homme qui se sera crû capable d'envoyer un gros « Fuck you » bien scorsesien à tout le système qu'il baisait allègrement, et qui, malgré sa faillite, aura trouvé le moyen d'envoyer chier l'agent responsable de sa chute, avec cette histoire de yacht que le second rêvait de faire saisir, mais n'en aura finalement pas eu l'occasion parce que le premier l'aura coulé en Méditerranée...

C'est aussi une peinture formidable de l'enfer de la came, formidable et en adéquation avec le reste : le sentiment de toute-puissance de Belfort habite le film du début à... bon, les dix dernières minutes, avant qu’il ne se prenne le mur (on y revient plus bas). Le niveau de cynisme est tel qu’il plonge dans un état d’euphorie perpétuel. Sérieusement : l'addiction selon Wolfie fait passer la deuxième partie des Affranchis (encore eux) pour une séance de fumette dans la chambre d'un camarade de Seconde, et donne lieu aux scènes les plus improbables du film, comme celle où Belfort et Donnie prennent une came tellement forte qu'elle les transforme en zombies débiles, et qu’ils manquent de se faire griller par les flics en parlant un peu trop fort au téléphone… Scène la fois immonde et irrésistible, car un personnage-clé manque d'y crever, mais le film n'est-il pas truffé d'anecdotes funestes énoncées sur un ton bonhomme (« bon, il s'est suicidé trois ans plus tard, mais avant ça, qu’est-ce qu’il se sera amusé avec cette pouf, le salaud ! ») ?

Considérant la taille du cirque, on peut voir dans Le Loup le Scorsese le plus créatif depuis son génial et méconnu After Hours. Pas seulement de par la richesse et la variété des plans et des figures de style (cf. le dialogue télépathique avec le banquier suisse, « fucking American ! »), mais aussi de par les idées de scène, certes inspirées/dictées par la réalité (l'orgie homo, le naufrage du yacht, etc.). Puisqu'on parle d'orgie, les « situations » à haute teneur sexuelle sont elles aussi très inventives, en plus d'être pléthore, au plus grand plaisir du pervers pépère, surtout quand il s'agit de voir Margot Robbie en tenue d'Eve (on se demande comment le film n'a pas écopé d'un NC-17 aux très puritaines States). Le fait que la timeline du Loup renvoie Scorsese à ses glorieuses 80s/90s l’a peut-être mis en confiance : par exemple, en plus de rappeler naturellement le Wall Street d'Oliver Stone, le début de son film, qui narre la naissance de Belfort requin (avant qu'il ne devienne Wolfie), rappelle, lui aussi, Les Affranchis (toujours) avec sa sape de publicités et ses permanentes incroyables. D'ailleurs, Cristin Milioti, la brune bouclée qui joue sa première femme, évoque un peu Lorraine Bracco... En gros, un terrain plutôt familier.

Totalement désinhibé par la roue libre du réalisateur et émulé par le sujet, le casting se lâche tout autant, dans une harmonie hystérique du meilleur goût. Di Caprio se libère (enfin) dans ce show pervers où la dépravation sexuelle prédomine, passant carrément en phase terminale sans préliminaires, métastasée, n'arrêtant tellement pas du début à la fin qu'on peine à croire qu'il n'a pas vraiment pris la coke de son personnage – à ce qu'il parait, cette dernière était remplacée par de la vitamine B6 en poudre, et cela aurait fait son effet... on y croit. Dans tous les cas, l’acteur se livre à une performance hallucinante et historique dans ce répertoire. Jonah Hill, ex-petit gros de comédies potaches (Superbad, Get Him to the Greek…) qui avait tout de même montré quelques sérieux signes de compétence dans l’excellent Moneyball de Sorkin, prouve définitivement qu'il est le meilleur acteur de l’univers Apatow avec Jason Segel (le grand Steve Carrell est un peu trop âgé pour en faire partie), inspirant autant le pathétique que l'hilarité. Passé ce magic duo, le reste du casting brille lui aussi, que ce soit le génial McConaughey en cinq minutes chrono (ne pas se laisser tromper par la bande-annonce), le trio de réalisateurs Rob « Quand Harry Rencontre Sally » Reiner (qui joue le père de Belfort) / Spike « Dans la peau de John Malkovich » Jonze (le gérant un peu gay de la boite de courtage minable du début) / Jon « Iron Man » Favreau (l'avocat bétonné), ou encore la splendidissimesque Margot Robbie, vision blonde et authentique fantasme vénitien méritant son qualificatif de duchesse, et sachant en prime jouer à la perfection la biatch attitude et l'hystérie dans des disputes de couple assez dantesques.

Une certaine frilosité derrière l'épate ?

Si Le Loup de Wall Street avait tenu de sa première à sa dernière et 179ème minute à ce rythme, d'aucun aurait pu y voir le chef-d’œuvre de la carrière de Scorsese. Hélas, la perfection est une éternelle quête insatisfaite ! Après nous avoir fait tourner la tête dans sa sorte de Space Mountain de la décadence financière, une fois que vient le temps de rendre des comptes et de mettre en scène la chute de Belfort, avec écoutes du FBI, descentes de police dans des palaces de luxe, arrestations humiliantes et confrontations définitives... Le Loup de Wall Street se transforme étonnamment en berger allemand un peu frileux. Alors que Scorsese prenait son temps depuis le début pour un peu tout et rien (cf. la scène du dialogue hallucinant sur le lancer de nain), il prend soudainement l’air pressé, expédiant un peu tout ça, éludant des scènes que l'on attendait avec impatience (notamment entre Belfort et Donnie), précipitant la partie judiciaire (bon, pour vos conneries, ce sera tant, M.Belfort, voilà, au revoir ! Plus panneau explicatif…), réduisant la case prison à une pauvre scène d'un cynisme amusant mais bien léger, considérant l'ampleur de ce qui a précédé, et faisant dans le flou artistique total lorsqu'il s'agit d'aborder le Belfort d'aujourd'hui, celui qui a écrit son best-seller et fait des séminaires à 50000 dollars. Pire, encore : Scorsese nous livre une fin incroyablement anti-spectaculaire, et un plan de fin étonnamment insipide (on voit la symbolique, mais c'est grossier), dont le combo qu'il forme avec une musique de fin lénifiante au possible s'avère un peu déprimant. On s'attendait à un feu d'artifice……. bon, on ne peut pas parler de pétard mouillé, car le pétard nous aura quand même explosé à la gueule trois heure durant, MAIS c'est comme si l'on nous avait enfoncé des boules Qiès dans les oreilles avant la fin de la détonation. L'érection n'aura pas tenu jusqu'au bout ; sur la fin, Wolfie se sera trop fatigué.

On pourrait avancer que c'est logique, et en adéquation avec la réalité : d'une part, ces fastueuses années de débauche et de consommation de drogues dures auraient forcément un prix ; d'autre part, Le Loup n'est pas une histoire à proprement parler positive : en sortant du cinéma, le spectateur n’est pas censé avoir envie de devenir un Jordan Belfort 2.0, au contraire. Par ailleurs, tout ceci est autobiographique, et le respect des faits réels a sans doute empêché Terence Winter d'aller aussi loin qu'il aurait été amusant d'aller (Tony Montana style). Ok. Tout ça, c'est très bien. Mais ça ne fonctionne pas vraiment, comme arguments.

D'abord, et là, on parle uniquement de l'insipidité de la dernière scène, le pathétique du Belfort déchu ne justifie en rien un traitement mou du genou, sous prétexte de symétrie. Prenez la glorieuse fin des Affranchis, traitant lui aussi d'un homme qui vit dans un monde parallèle, en apparence au-dessus des lois, avant d'être rattrapé par les lois du monde des hommes et d’en payer le prix : Henry Hill, en plein tribunal après avoir balancé tout le monde, se lève tout à coup du siège du témoin, et s'adresse à la caméra, en disant que tout est fini ; scène suivante, le même Hill sortant de la petite baraque de quartier résidentiel banlieusard que lui offre le programme de protection de témoin, ramassant le journal, et se disant, amer, qu'il va finir sa vie dans la peau d'un plouc, l'image de Joe Pesci vidant ses six-coups sur la caméra lui apparaissant comme un rappel de ce que fut sa vraie vie, alors que démarre une version punk d'I did it my way ; cut au noir. Le Loup de Wall Street méritait quelque chose d'au moins aussi rock n’roll et électrique, dont le caractère ludique n'aurait pas empêché le message de passer (= on vient d'assister à un show d'authentiques connards dangereux, n’essayez pas ça à la maison)…

Ensuite, le message n’a même pas toutes les garanties de passer, puisqu'il est des plus flous, dira-t-on. Le film met en scène le caractère impitoyable et faux du monde de Belfort, oui. Mais son génie sert davantage le divertissement qu’un dossier à charge, principalement parce qu'à la fin… on l’aime bien, ce sacré Wolfie. Parce qu’on ne voit pas grand-chose de ce qu'il se passe à l'extérieur, des vies réelles que ruinent les petites magouilles illicites de Wolfie, et que tout reste perçu de son coté, ou de celui de ses proches, tous bénéficiant du capital sympathie de leurs acteurs (DiCaprio et Hill en tête), et de la petite et hélas naturelle complaisance du scénariste envers « ses » personnages. Tout ce qu'on voit, c'est un gars un peu parvenu et décadent mais plutôt marrant, se faire plein de thunes en exploitant le système (« un peu » illégalement, mais depuis quand cela déplait au public ?), avant de se faire pécho par la police fédérale, représentée par un agent presque anonyme vivant assez mal ses 30 000 dollars annuels de salaire (cf. la scène du métro suintant la sueur et la morosité). Tout ce qu’on verrait presque, c’est le Système écrasant un self-made man. Et ce malaise se complique quand débarque, dans la toute dernière scène, le vrai Jordan Belfort, dans le rôle du motivational speaker accueillant Di Caprio/Belfort (supposément 2.0). Jordan Belfort, le gars qui, en fin de compte, ne s’est tapé que trois ans de prison de luxe pour ses années de fraude, avant d’écrire sa biographie qui a renfloué ses caisses en un rien de temps, et a attiré le regard de grands noms d’Hollywood avec qui il serait presque devenu pote… Il suffit de cinq minutes sur Google pour voir combien le nabab escroc, fan de cinéma et fan de Gordon Gekko (le « méchant » qu’interprète Michael Douglas dans Wall Street), aura pris son pied dans cette histoire. Pas vraiment un bon signe, mais plutôt le témoin d’une grosse ambiguïté morale… Le Loup de Wall Street n’a clairement pas pour but de réveiller les consciences. Message reçu à 100%, un film n’est pas une brochure politique. Mais au regard de ses ambitions, de sa longueur, et de son ton certainement pas réductible au comique noir, le film de Scorsese aurait pu faire un peu plus d’efforts sur ce terrain.

Un film-fleuve... pas assez fluvial

Dernier point, et peut-être le plus important, en fait : la demi-heure que Martin Scorsese a dû sucrer au montage, en urgence, sur ordre du studio, à peine deux ou trois mois avant la sortie de son film, qui durait alors… 3h30. Si les coupes se ressentent très occasionnellement dans les trois premiers quarts du film, de toute façon trop pleins pour que l’on ne remarque quoi que ce soit (on imagine aussi que McConaughey et Milioti avaient une plus grande visibilité, mais rien de grave), elles pourraient en revanche être responsables, du moins partiellement, des écueils du dernier quart. Peut-être le cinéaste a-t-il choisi de sacrifier la partie qu’il estimait la moins importante, l’après-pandémonium, alors que l’épilogue original contenait toutes les scènes qui manquent dans sa version officielle. Peut-être a-t-il juste zappé trente minutes de partouze. Oserait-on espérer une director’s cut dans l’édition Blu-ray ? Ce genre de choses n’est pas dans les habitudes de papy Scorsese, mais on peut toujours rêver. À l’image de la version redux d’Apocalypse Now, ces 3h30 propulseraient peut-être Le Loup de Wall Street du top 5 2013 au statut de chef-d’œuvre historique du genre… Mais pour l’instant, contentons-nous d’un des meilleurs films de l’année. Ouais, c'est plutôt bon à prendre.