[Edit pour commencer : si Nightcrawler (on utilisera le titre original, plus subtil que le titre franglais pour les nuls) n'est pas dans mon top 10 de 2014, c'est que l'année a été très bonne, et qu'il se situe à la onzième place.]

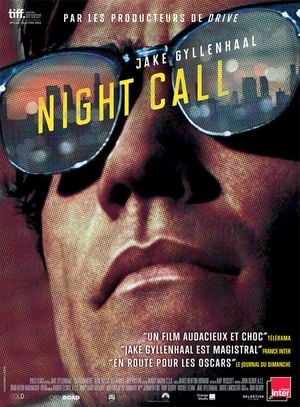

Ces dernières années, l'efficacité du marketing hollywoodien nous a habitués à la déception. Pas que cette dernière ait subitement jailli de nulle part ; disons qu'elle a simplement gagné en force à mesure que les bandes-annonces gagnaient en qualité. Logique : quand on voit celles d'un Cloud Atlas, d'un À la merveille, d'un Man of Steel, d'un Benjamin Button ou d'un Star Trek, et qu'on est du genre optimiste, on s'attend à un résultat final allant du chef-d'œuvre au bijou d'entertainment. Et à la fin, "ou pas", comme dirait l'autre, certaines étant carrément supérieures à leur film (cf Prometheus). Ainsi, ces dernières années, l'auteur de ces lignes, du genre optimiste, a appris à se faire violence et à se méfier d'un peu tout. Du coup, comprenez sa perplexité lorsqu'est apparu sur le web anglophone, à l'été 2014, le premier et sensationnel trailer de Nightcrawler, petit thriller un peu extraterrestre puisque sorti d'un peu nulle part et première réalisation de Dan Gilroy, frère du fameux Tony, à qui l'on doit les brillants scénarios de la première saga Bourne). Ses quatre vingt dix secondes laissaient entrevoir un grand thriller, une authentique décharge électrique, une plongée dans les coulisses putrides d'un L.A. en perdition, une performance hantée et hallucinante de Jake Gyllenhaal, le tout dans un écrin qui suggérait un mélange pervers de Drive pour la photographie et le look 80s, et d'American Psycho pour l'ambition carnassière et la sociopathie de son protagoniste principal. Le genre d'OVNI qu'on a envie aimer. Eh bien, sonnez trompettes ! Avec Nightcrawler, on obtient in fine tout ce qu'on espérait : un thriller-challenger aussi électrique et sardonique que l'annonçait sa bande-annonce... et toutes les bonnes choses énumérées ci-dessus.

Sa force, c'est avant tout son charisme spectaculaire, ou plus précisément ceux, combinés, de son personnage principal et de son interprète. Le premier, "nightcrawler" du titre, peut être résumé à un parfait produit d'un capitalisme libéral en pleine dégénérescence (ou plutôt arrivé à terme ?), un pendant démoniaque de la culture du "just do it", le passager sombre du véhicule duquel sont prisonnières les sociétés modernes, à savoir l'impasse du matérialisme athée, et qui file à toute allure vers une destination aussi funeste qu'inconnue... une créature tellement certaine de sa légitimité dans ce monde qu'elle en tire une sincérité désarçonnante, tuant sans remords tant que cela sert ses intérêts et reconnaissant volontiers qu'elle tue sans remords, vampire sociopathe d'une faiblesse humaine aggravée par l'isolement inhérent à l'esprit individualiste qui ronge tant les prédateurs que leurs proies. Le second se nomme Jake Gyllenhaal, trente-trois ans au compteur, comme Bob de Niro à l'époque de Taxi Driver, et acteur au sommet de son talent toujours sous-estimé malgré le récent Prisoners ; il irradie l'écran de son regard à la fois vide et déterminé, imprimant sa figure émaciée de rapace (mise en valeur par l'éclairage nocturne du film) sur son personnage extraordinaire de monstruosité cordiale et aussi séduisant que repoussant, dans une performance homicido-gonzo déjantée et mémorable. C'est bien simple : grâce à ce double-combo ketchup-mayonnaise, ou or et argent si vous préférez, vous vous prendrez à apprécier une des plus belles saloperies principales du cinéma récent.

L'univers élaboré par Gilroy pousse un peu sur cette voie : sorte de pendant roquet et noctambule du Loup de Wall Street de Scorsese en ce qu'il met en scène le même univers moralement corrompu, guidé par la seule cupidité, et s'y complait avec le même cynisme réjouissant, son Nightcrawler capte le néant spirituel comme si ce dernier était parfaitement naturel, sans inflexion condamnatrice dans la voix. Bien entendu, nous sommes dans un trentième degré absolu, le film sait et tout le monde sait que ce qui y est mis en scène est parfaitement repoussant. Mais le cinéma a un pouvoir hypnotique qui, à condition qu'il soit orchestré d'une main compétente, peut aspirer le spectateur dans son univers mental et lui faire comprendre le langage de son récit. Pendant près de deux heures, on ne peut s'empêcher d'être fasciné par le spectacle et d'anticiper avec délectation le succès de Louis Bloom (hommage au Louis Cypher d'Angel Heart, autrement dire Lucifer ?). Après tout, on aime bien un Tony Soprano. Comme le couple de frère et sœur damnés de Shame, Louis émerge d'un passé inconnu. On ne sait rien de lui, et c'est précisément ça, l'idée : il est un être vide en quête de sens, guidé non par une passion quelconque, puisqu'il n'en a pas, mais par son seul appétit de succès, quelle que soit, semble-t-il, le métier qu'il exerce, tant que ce métier ait le potentiel de lui apporter richesse et reconnaissance, l'horizon final, la dernière frontière. Sans vouloir ajouter quarante mille métaphore de ce qu'il est, on peut vraiment voir en lui l'incarnation d'une société à l'air vicié où le bonheur de la fameuse "pursuit of happyness", forcément individuel, se compte généralement en dollars ; figure officiellement sympathique et dynamique, profondément machiavélienne. C'est de là que Louis tire sa sincérité désarmante citée plus haut, qui repose sur les fondations d'un univers légitimant quasiment tous ses actes, en fin de compte. Ayant prouvé dans l'excellent clip Time to Dance (du groupe The Shoes), il y a deux ans, qu'il pouvait jouer un tueur en série crédible, Gyllenhaal/Bloom s'impose bel et bien en premier digne successeur du Bateman/Bale d'American Psycho, et sa performance mérite au moins une nomination aux Oscars 2015 (rien que pour la fabuleuse et effrayante scène de craquage de plomb devant le miroir de la salle de bain).

Pour toutes ces raisons, résumables et l'interaction du protagoniste principal avec son monde pas encore prêt à assumer sa propre logique prédatrice, et, naturellement, le fait que Nightcrawler bénéficie d'une mise en scène très soignée, la moitié des scènes du film peuvent être qualifiables de cultes. Citons en exemple la scène du restaurant mexicain où Louis expose crûment ses intentions à la pauvre Miss Romina (très bien interprétée par une Renée Russo hélas sexagénaire), et où le malaise tutoie des sommets : tout le discours de notre exquise ordure ressemble à une blague, sauf que cette dernière est parfaitement sérieuse. Et c'est juste formidable, tout comme le sont la plupart des scènes entre Louis et son misérable sidekick Rick (Riz Ahmed, à ne pas négliger), grands moments de "motivational speeches" à l'américaine, à peine parodiés... Le rapace amuse autant qu'il fait froid dans le dos.

Fort de ce missile à têtes multiples, Dan Gilroy envoie son armada audiovisuelle avec l'assurance du seigneur de guerre et l'appui au sol du chef opérateur Robert Elswit (habitué du cinéma de Paul Thomas Anderson) : leur caméra, tout aussi prédatrice que l'anti-héros du film, nous entraîne comme un poisson dans l'eau dans les contre-allées du Los Angeles nocturne qu'ils prennent un malin plaisir à subvertir, et la composition des plans ajoute au raffinement sadique du film. Un autre des charmes de Nightcrawler est qu'il se complait également dans des scènes d'action brutales chiadées au millimètre, comme celle de l'impressionnante course-poursuite en voiture finale, véritable modèle de mise en scène et de découpage.

On peut essayer de reprocher au scénario son caractère assez sommaire, comme certains l'ont fait : sa structure vire par instants au procédural (les jobs se suivent), et sa critique sociale n'est pas révolutionnaire. Mais ces deux faux problèmes ne font que servir sa dynamique : celle, parfaitement linéaire, de son personnage, comme si Gilroy embrassait au premier degré son objectif - ce qui explique le dénouement final, anti-spectaculaire et frustrant au possible, mais parfaitement cohérent. En fait, ce côté franc du collier produit peut-être même l'effet inverse : une réaction viscérale, à la différence de ce qu'inspirera un film plus théorique et intellectuel comme l'immense Network de Sidney Lumet, face à un spectacle d'une absurdité horrifique. La réaction viscérale invite généralement à la réflexion : le film ne sera donc pas sans susciter quelques débats, notamment celui de savoir à quel point il grossit la réalité du métier voyeur (hoho) de caméraman freelance, et la cruauté de son esprit concurrentiel. À 25% ? 70% ? Ou peut-être pas du tout, sait-on jamais ce qui se trame dans les coulisses des... networks ? Et sa force est de conserver une large part de réalisme psychologique jusque dans ses moments les plus grotesques où le spectateur se dit "noooon, ça, ça n'arriverait jamais en vrai... pas vrai ?" Il donne l'occasion d'envisager la possibilité que la réalité de notre monde malade bascule, un jour, dans le surréalisme. Le personnage de Miss Romina, incarnation de la faiblesse citée plus haut dans la présente critique, s'approche du spectateur à cet égard : il met tout le film à réaliser qu'une créature cauchemardesque comme Louis Bloom peut exister, et son incrédulité ahurie est elle aussi très amusante à voir, tout comme l'effroi atterré du bon gars de la chaîne, boussole morale du film, et sans doute seul personnage qui saura fuir cet univers avant de perdre son âme. Enfin, et on aurait tendance à l'oublier tant c'est devenu commun, le milieu des médias s'en prend plein la figure : la critique de son parasitisme est certes banale, mais elle aura rarement été aussi radicale.

En prenant Nightcrawler pour ce qu'il est, on peut profiter de son brio et de son humour noir exquis, garantie d'un enchainement interrompu de rires nerveux si l'on a la chance de le partager (mais ça relève de la condition sine qua non, là) au milieu d'une audience un peu paumée. L'intérêt de savoir parler cynisme en langue vivante étrangère.