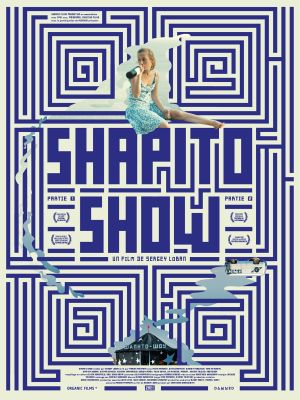

Le Shapito Show, c’est à la fois le contrepied de la déchéance russe (60 000 suicides par an, nous inquiète un personnage) & de l’art qui se répète. Un thème inceptionnel déprimant qui donne de plus en plus lieu à des œuvres vraiment nouvelles, souvent absurdes &, dans le cas de ce monstre de trois heures & demi, enjoué. Ui.

Le film suit l’histoire de quatre personnages formant quatre ”nouvelles”, celles qu’expriment les sous-titres. Des histoires qui sont toutes jouées sur le rythme de quelques mélodies entêtantes parsemant l’œuvre d’une nonchalance très artificielle qui provoque le détachement. Elles rappellent ironiquement à ce qu’un personnage qualifie de ”pistes sans fin”, des chansons qu’on cherche à produire plus qu’à créer, sur le modèle capitaliste russe qui est fier quand même de pouvoir citer ses références soviétiques.

À de multiples autres reprises, on aura l’impression que les protagonistes nous parlent au travers de l’histoire (& non depuis elle), sans jamais reconnaître notre existence parce qu’ils sont tellement imbus de la leur, en dépit même de celle des autres personnages ; pourtant, la narration s’imbrique dedans au niveau de petites scènes futiles dont on a envie de leur crier l’importance. Le spectateur est seul témoin de ces moments qui se perdent, de ces fragments de vie où deux voies se croisent & s’ignorent ; lui est condamné au silence, à vivre la beauté de cette chance gâchée cent fois en une mélancolie aiguë pour toutes les choses qu’on ne vit pas.

La caméra est garante de ce lien vibrant & absurde (puisque, paradoxalement, il exclut le spectateur). Alliée des deux camps, très impliquée (comme si le caméraman était, lui, interne à l’œuvre & négligé par l’ensemble des personnages, ce qui se trouve être littéralement le cas quand l’un d’entre eux devient caméraman à son tour), elle pleure pour nous quand les vagues l’aspergent, & toujours se concentre (souvent sans jouer sur la mise au point) sur ce qu’elle sait qui va nous intéresser. Elle est, à cet égard & du fait qu’elle joue l’ ”interprète”, le cœur de ce kaléidoscope à la fois illusoire & profond, sans faux espoirs, qui recycle des connexions parfois trop désenchantantes sous forme d’un peu de relativisation – un caractère généralement exclu d’œuvres si oniriques.

Témoignant d’une volonté de s’assumer dans le retour aux sources, le scénario change de direction sur des coups de tête & développe les évidences qu’il énonce à lui-même. Les références qu’il fait sont souvent, en même temps, des inspirations : Viktor Tsoï, par exemple. On n’imagine pas un film dont l’ambiance soit plus éloignée de celle d’Igla (où Tsoï joua peu avant sa mort) que l’atmosphère de Shapito Show, ce défilé coloré, ensoleillé & contrasté d’existences qu’on n’arrive pas à croire ruinées puisque personne n’a nulle part où aller (& ne s’intéresse d’ailleurs jamais vraiment à une quelconque issue à ses soucis) depuis cette Crimée qui est une bulle de villégiature où tout se passe & d’où émergent tous les clins d’œil : les Beatles, Queen, Michael Jackson, David Lynch, Stanley Kubrick…

Des noms qui passent & ne se ressemblent pas, à l’instar des numéros mi-cirque mi-raison qui sont l’un des havres où l’histoire aime à se reposer pour le plus grand plaisir du spectateur qui arrive à suivre & qui pourra établir les bons liens entre une jeune voyageuse, un grand dépressif, un producteur en manque de veine, un père évaporé, un sourd non muet & le Viktor Tsoï ressuscité par des espèces de revivalistes métaphysiques qui sont le seul pendant trop poussé du Show. Tout art absolu & absurdiste a son petit débordement facile & la conclusion interrompt un sentiment d’attente alors qu’on avait tenu trois heures sans avoir eu besoin d’aide auparavant. Oui, après trois heures, j’en attendais encore plus.

Cependant, si la fin arrive si vite, c’est qu’on est embarqué par l’élan d’un absurde très confortable. Celui-ci est amené par touches avec la légèreté du détail à ne pas rater (je pense aux T-shirts parodiques du genre de celui qui affiche Самец, une déformation de la marque ”Camel” qui, une fois lu en cyrillique et en russe – samets –, signifie ”macho”), & il s’accorde avec l’ensemble des procédés que j’ai déjà cités – & d’autres – pour faire du Shapito Show une incroyable leçon insouciante.

C’est une leçon de tout, ou une leçon de choses, comme on disait avant : on en prend ce qu’on veut, libre qu’on est de rire, d’admirer ou de mépriser (ou les trois à la fois) des personnages qui sont toujours au mauvais endroit, qui s’en foutent & prennent plaisir à vivre dans un moment présent que, de toute manière, Loban trouvera toujours un prétexte à éviter, dilatant ou contournant chaque problème bénin avec autant de nonchalance dont, à coup sûr, le réalisateur serait capable de faire preuve lui-même à l’annonce de l’Apocalypse. Cette dernière est, justement, est un thème sous-entendu chez lui : ses quatre histoires convergent vers le Shapito, dernier bar avant la fin du monde où tout est ”reset” dans un bain de flammes, comme si rien d’autre que ce petit bout de Crimée n’avait jamais existé.

On pourrait croire que Shapito Show brise le quatrième mur quand il cite ”le dernier film de Mikhalkov”, à savoir Soleil trompeur 2, un mauvais film qui fait se demander comment le réalisateur a pu tomber si bas. Difficile de percevoir ce que le père, qui a connu l’URSS, répond à son fils qui lui fait cette remarque en disant qu’il ne le comprend plus. Mais ce que cette scène révèle surtout, c’est que les ”murs” sont tous aussi factices que celui qui est censé séparer la scène du public : il n’y en a pas. Le film est une métaphore du tournage en plein air, le paradigme d’une œuvre qui s’accepte assez pour laisser rêver avec simplicité à des perles de poésie en lesquelles on a confiance pour convoyer la critique sociale & la cohésion du scénario.

J’ai vu le film en deux jours ; rétrospectivement, je le regrette un peu, car je ne sais pas dire si la légère infériorité de la seconde partie tient du film ou de moi. Il paraît difficile, toutefois, d’entretenir une ambiance si longtemps même si l’improvisation est le motif à déclencher tout nouveau virage.

À la fois fermé sur lui-même & ouvert à tous, Shapito Show est du pop art unique en tout, y compris en ce qu’il ne maîtrise pas : le réalisateur & la scénariste sont des expérimentateurs & leur style n’a de reconnaissable que les inspirations le composant en majeure partie. En-dehors de ça & de Piotr Mamonov, l’équipe est inconnue au bataillon du petit filmovore occidental, alors oui : c’est un gros délire obscur de cinéphile. Mais ça peut être le délire de tout le monde.

→ Quantième Art