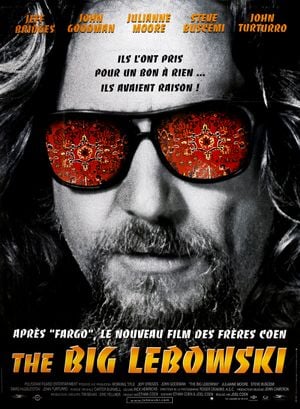

Jeffrey Lebowski est tout sauf un foudre de guerre. Survivant des temps hippies, chômeur et ébouriffé, il se fait appeler le Dude, marche vêtu d’une robe de chambre, d’une chemise à fleurs et de plagettes, et son leitmotiv s’appelle le Flower Power. On est en 1991 : tandis que l’opération Tempête du Désert est déclenchée en Irak, lui flotte avec ravissement dans les sphères psychédéliques des seventies. C’est une âme apaisée, un semi-clodo à bedaine créchant dans un bungalow, une sorte de Rip Van Winkle endormi pendant des décennies et qui se réveillerait en décidant de se contenter du plus modeste des conforts. Il excelle en son art qui est de ne rien faire d’autre que fumer des joints, écouter le chant des baleines dans sa baignoire, siffler des cocktails caucasiens qu’on appelle russes blancs (vodka, lait et kahlua, soit un dégueulis marronnasse on the rocks) et retrouver ses deux fidèles amis dans un bowling où l’on additionne toujours les points sur une feuille de papier (encore faut-il préciser qu’on ne le voit pas lancer sa boule une seule fois : trop fatiguant !). Le premier est Walter Sobchak, vétéran du Vietnam, catho polonais converti au judaïsme, mû par une philosophie de la vie inspirée de Bud Spencer (seule une main sur la tronche fait avancer les choses), maladivement irascible mais au tempérament de nounours avec les copains. Le deuxième, bien plus fragile dans sa chemise proprette, s’appelle Donny, et bien qu’il soit très dégourdi de la quille, il a toujours un temps de retard, allant jusqu’à confondre Lenine et Lennon. Antihéros magnifiques, ces trois-là forment une équipe de Pieds Nickelés baba-cool, comme des rescapés de Beach Boys désormais loin des planches à surf. Les frères Coen ou le grand art du portrait.

https://www.zupimages.net/up/18/32/ehof.jpg

Mais on a beau être le plus placide des pacifistes, lorsqu’on vous confond avec un homonyme, qu’on vous réclame (à vous, célibataire endurci) les milliers de dollars que votre femme doit à un truand et qu’on vient pisser sur la carpette qui harmonisait si bien votre salon, la moutarde peut monter au nez. Point de départ d’un scénario si touffu qu’une mère n’y retrouverait pas ses petits, et agrémenté d’intermèdes musicaux mâtinés de film X — celle-là, il fallait l’oser, mais les Coen (le "e" est ici primordial) osent tout, et c’est à cela qu’on les reconnaît. Ils recourent à des séquences oniriques qui valent de stupéfiants moments de divagation chorégraphiée. Ils emploient leur casting féminin dans des desseins particulièrement ludiques. Ainsi Julianne Moore, que l’on croyait naturellement rousse depuis Short Cuts, se révèle être une vraie auburn. Maude (fille du Lebowski milliardaire de Pasadena) est féministe et peintre vaginale (oui, oui). Elle réclame au Dude l’argent que son père aurait fauché dans la caisse de sa fondation philanthropique, or cette rançon le Dude ne l’a plus (mais l’a-t-il jamais eu ?), détail que semble omettre une bande de Teutons nihilistes lâché à ses trousses, anciens chanteurs d’électro reconvertis dans le kidnapping et qui, la tête toujours recouverte d’une capuche de jogging, détiennent une valise pleine de slips (sales) appartenant à Walter et menacent Jeff avec un furet teigneux. Ça suit toujours ? Si vous êtes largué, ne vous en faites surtout pas : les frères Coen sont ici pour pourvoir à votre jubilation. Ils y parviennent sans le moindre mal, faisant tourner à plein régime leur inépuisable générateur à idées. Des idées, le Dude en a aussi, comme celle de pointer (laborieusement) une cale de bois devant sa porte pour y coincer une chaise qui empêcherait les voyous d’entrer, mais en oubliant que ladite porte s’ouvre vers l’extérieur. Le bonheur est absolu et ces pauvres lignes s’évertuent à le rendre, mais évidemment le lecteur sait déjà tout cela puisqu’il a vu (une bonne dizaine de fois) The Big Lebowski, le film le plus culte apparu depuis Pulp Fiction. Total insuccès à sa sortie, il occupe désormais une place transcendante au sein de la culture populaire, des tee-shirts à l’effigie de Walter aux onze festivals Lebowski à travers les USA, en passant par les conférences où des universitaires en dissèquent le message existentialiste.

https://www.zupimages.net/up/18/32/iczm.jpg

Pastichant ouvertement l’intrigue tarabiscotée du Grand Sommeil, les Coen s’adonnent à l’édification d’un tortueux imbroglio d’extravagances, jalonné de leurres et de chausse-trappes. La propriété de Lebowski, avec ses feux de cheminée rugissants et ses bureaux titanesques, renvoie au manoir de Sternwood, et la jeune épouse nymphomane rappelle la capricieuse fille de ce dernier. Los Angeles assure ici une double présence extraordinaire : création d’un état de conscience altéré et cité des bas-fonds sortie du roman. Mais les murs du labyrinthe sont faits pour s’écrouler, et la trajectoire des personnages en son sein pour être dissipée aux quatre vents. Potaches facétieux, cancres surdoués qui écrivent dans la marge et dessinent entre les lignes, les Coen conservent de Chandler une aptitude du récit à s’endormir, la marque d’une histoire qui ne progresse pas et que l’on se trouve contraint de reprendre à plusieurs reprises. On s’enlise dans ce film qui conteste sa propre cohérence, un peu comme l’écrivain revendiquait le droit d’écrire un livre sous sédatifs et de laisser son lecteur patauger dans la mélasse. Offrant l’exemple rare d’un héros se contrefichant de l’affaire qu’il est censé résoudre, il est comme écartelé entre deux dynamiques se jouant en parallèle : d’un côté un buddy movie parfaitement désinvolte, de l’autre un film noir auquel il manque un protagoniste à la hauteur. Suivant leur pente mariole, les cinéastes décrivent une certaine Amérique voguant inconsolée de ses idéaux gauchistes (communautarisme beatnik, black-power…) vers le libéralisme exclusif du nouveau millénaire. Ils font l’éloge du corps lourd et vieillissant, le plaidoyer pro domo pour la lenteur existentielle. Ils promeuvent le repli jointé et semblent militer pour que l’on se fasse tous tatouer sur le front ce psaume de la démobilisation générale : "Go fuck yourself !"

Ils poursuivent également leur portrait affuté et iconoclaste de la société contemporaine. L’insularité américaine les a toujours titillés, cette façon qu’ont les conflits lointains de revêtir un statut mythique pour les braves citoyens endormis dans leur fauteuil. Personne ne semble prêter attention aux reportages sur la guerre du Golfe qui passent à la télé, et il faut un planant fantasme hallucinogène au Dude pour que la tête de Saddam apparaisse sur le corps du prêteur de chaussures. De même, la fille torse nu qui rebondit dans les airs reprend le mouvement de la starlette sur le trampoline installé dans le jardin du pornographe, et l'intrusion de Maude en Walkyrie, dirigeant un quarteron de femmes aux nattes de viking, n'est guère plus improbable que sa première apparition dans son loft, son corps nu de harpie harnaché de cuir, pour la pratique très particulière de son art pictural. La stylisation de la mise en scène suggère que le protagoniste, épuisé par l'énergie dépensée et l'abus de stupéfiants, évolue dans un monde où vrai et faux se confondent. Car les choses ne sont jamais vraiment ce qu’elles semblent de premier abord. Le Dude est pris pour un autre Lebowski ; le kidnapping n’en est pas vraiment un ; un fox-terrier est confondu avec un loulou de Poméranie ; un sioniste n’est pas vraiment juif ; un self-made-man paraplégique dirigeant son empire depuis son fauteuil s’avère être un gestionnaire désastreux qui ne doit sa position sociale qu’au fait de s’être marié avec une femme riche ; une courtisane bimbo, pur produit des plages branchées, a en réalité fugué de sa ferme du Minnesota. Hormis le Dude, chaque personnage prétend être ce qu’il n’est pas. Walter, tout particulièrement, se fait une joie de réajuster la réalité pour l’adapter à son point de vue, ce qui vaut des sommets de burlesque ahuri : voir la séquence hilarante où notre gros agité, remonté à bloc, s’éjecte de la voiture au son des Creedence, s’écrase comme un sac sur le bitume et lâche involontairement son Uzi qui canarde à tout va — jusqu’à mitrailler les pneus de la caisse qui finit dans le décor. Cette Ford Torino 1973 se déglinguant un peu plus au fil des scènes est d’ailleurs le symbole de l’érosion rapide du mode de vie du Dude qui, à défaut d’être productif, lui procurait une certaine stabilité. Les cent dix minutes du film ne délivrent qu’une seule scène de violence, ou presque. Celle qui voit Lebowski découvrir, dans un mouchoir, un orteil sectionné. Mais à l’instar de la séquence de Chinatown où Gittes se fait couper la narine par Polanski, c'est un moment essentiel, comme pour nous prévenir, pour communiquer au héros la nécessité de se réveiller, et à travers lui de secouer une humanité sur qui le temps et l'histoire n'ont aucune prise.

https://www.zupimages.net/up/18/32/v9bu.jpg

Résolument proches du Pop Art, les Coen coudent avec des matériaux disparates (policier, comédie musicale et non-sens) une réjouissante tapisserie de freaks. Au fond, des esquisses à peine ébauchées ricochent les unes contre les autres dans un vaste mouvement brownien, tel Jesus Quintana, pédophile latino à mi-chemin entre le torero et le danseur moulé dans sa tenue violette (en trois scènes, John Turturro envoie le délire dans les strates du grandiose). Au premier plan, les figures extrêmement sympathiques de nos trois losers de Venice gagnent toujours plus en épaisseur. Dans ce génial polar pour rire qui se déguste comme un ice-cream poivré, tout est très cool et très beau : les tons ocres et chauds, les plans de parquet lustré de bowling égalent les couleurs glacées et la pureté de la neige dans Fargo. La galerie de personnages, intrigues, lieux, dialectes et accessoires offre un cocktail emblématique du chaos de Los Angeles. De jour, la lumière est brumeuse. De nuit, elle se transforme en halo de fumée orange. Pas de style unique ici, mais un agencement protéiforme d’atmosphères animé par une affolante créativité formelle. On bascule de l’ambiance westernienne (le narrateur est un cow-boy qui sirote une sarsaparilla, avec des moustaches en guidon du temps de Petit-Breton, tandis que l’ouverture suit un buisson d’amarante depuis des étendues désertiques jusqu’à une plage de Santa Monica) au fantastique (l’arrivée du Dude dans l’atelier de Maude, angoissant comme une caverne) ou bien encore au film d’espionnage (la conversation téléphonique de Jackie Treehorn, dans sa villa de Malibu, épiée sur une bande-son d’Henry Mancini et précédant un face-à-face typiquement bondien) : illustration parfaite du principe d’incertitude cher aux cinéastes. Le paysage rivalise avec l’imaginaire des Coen et anticipe leur approche instinctivement mythologique. L’œuvre résume de façon désopilante le mélange bigarré de cultures, d’inspirations, d’activités criminelles et d’éthique propre à la cité, qui fonctionne comme un microcosme de l’Amérique : on y retrouve tous les inadaptés du pays, artistes déchus, vétérans de guerre, laissés-pour-compte, débauchés… La métropole tentaculaire est un rêve de mixité sociale, et le périple que le héros y suit décrit une parabole qui le ramène à son point de départ.

The Big Lebowski est un film euphorisant dans son excentricité, serein dans sa frénésie, zen dans sa profusion. Très tendre aussi, pour cette faune humaine affublée de bermudas importables et de méduses en plastique qui n’ajoutent rien à la netteté de leurs pieds. Les bagnoles puent la rouille, les urnes funéraires sont chères (entre 180 et 3.000 dollars), aussi Donny, mort et incinéré, se retrouve-t-il en poudre et enfermé dans une boîte à café par ses potes affectueux mais démunis. En revanche, il a droit à un dernier hommage quand ses cendres sont dispersées dans le Pacifique et, au hasard d’un vent mutin, sur la barbe christique du héros. Pour se faire pardonner, Walter embrasse alors le Dude, qui lui rend son étreinte. Il y a dans toute vie des moments de cette grâce impromptue, surtout vers la fin. Et l’œuvre de s’imposer comme un hymne désarmant à l’amitié, infléchi par une touche inattendue de mélancolie. Car le Dude et ses camarades sont des énergumènes en voie de disparition ; après eux, il n’y en aura plus. Il faut les voir se rendre dans un cabaret miteux pour assister, attentifs et curieux, à un spectacle touchant de nullité surréaliste auquel ils ont été invités. Cette très courte scène prouve que chez Joel et Ethan Coen, la bienveillance l’emportera toujours sur le ridicule. Dans un univers totalement mensonger, le Dude est le seul individu qui puisse être considéré comme foncièrement honnête. Il ne triche pas, ne porte pas de masque pour dissimuler ce qu’il est au plus profond de lui. Il est une sorte de Candide californien qui met à jour la dimension factice et caricaturale des différents milieux qu’il intègre temporairement. Et c’est cette volonté de ne pas jouer la comédie qui fait de lui un marginal. Car s’il a abandonné le nom de Jeffrey Lebowski pour se faire appeler le Dude, c’est simplement afin d’assumer sa véritable nature : celle d’un mec essayant de vivre le plus tranquillement possible et s’efforçant avant toute chose d’être lui-même. À l’inverse des cabotins qui respectent tout un lot de conventions pour rester dans la norme, le Dude tient bon. On est de tout cœur avec lui.

https://www.zupimages.net/up/18/32/z915.jpg