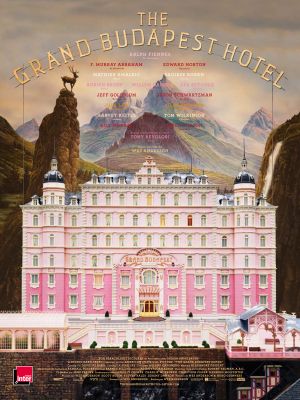

Pinceau à la main, Wes Anderson filme. Sur tout un mur de cinéma se dresse une véritable épopée contenant la puissance intime du cinéaste. The Grand Budapest Hotel esquisse désormais plus concrètement la relation entre le cinéma singulier de Wes Anderson et celui des autres auteurs, celui de l’Histoire du cinématographe. C’est à travers une fresque que l’intention de l’auteur se dévoile, moulée dans une force romantique et mélancolique aux airs lyriques rappelant le charme d’un David Lean. De sa narration en poupée russe, unissant plusieurs décennies, Anderson parvient à transcender les cinémas au sein d’une œuvre complexe, multiple ou tout simplement grandiose.

C’est l’histoire d’une histoire qui raconte une histoire. De ce récit inspiré par les œuvres de Stefan Zweig, Wes Anderson tire une œuvre qui est à la fois celle la plus profondément marquée par ses obsessions, mais également celle susceptible d’être la plus universelle. Plus que jamais, le cinéaste développe des axes et genres cinématographiques variés, présentant ainsi dans The Grand Budapest Hotel une œuvre chapitrée qui compte romance, fresque, film d’évasion, comédie ou encore drame. Derrière ce foisonnement des formes (et formats) de cinéma, l’auteur n’oublie jamais le fond de son histoire : un regard moderne sur le passé, métadiscours saisissant sur le 7ème art, celui d’hier et de demain.

The Grand Budapest Hotel prend place dans un pays imaginaire répondant au doux nom de Zubrowka, né d’une imagerie fantasque de la grandeur de jadis de l’Europe de l’Est. Tout comme Moonrise Kingdom, si ce n’est même toutes ses autres réalisations, il y a un véritable fantasme observé sur le passé : on veut croire dans ces univers façonnés de toute pièce, bâtis sur une note nostalgique. A nouveau, c’est véritablement programmatique de l’œuvre de son auteur.

La subtilité de Wes Anderson se manifeste à bien des niveaux, proposant un humour léger dont le but n’est pas de provoquer un rire gras, mais bel et bien un sourire naïf et sincère de la part du spectateur. A ce sujet, la complicité entre les deux bords est établie depuis un certain temps, rappelons-le. Les sentiments sont finalement très multiples, à l’instar des personnages et des aventures mises en scène pour chacun. Par ailleurs, dans toute cette orgie scénique, c’est l’équilibre qui marque : tant entre personnages principaux (monsieur Gustave, concierge de l’hôtel en question, délicieusement interprété par Ralph Fiennes, et le jeune lobby boy Zéro Moustafa) qu’entre les personnages secondaires aux furtives apparitions. Le plaisir procuré par ce dynamisme équilibré est intense et ne cesse jamais : les plus petits détails des moindres apparitions s’apprécient au maximum, et vont même jusqu’à offrir à certain des personnages fascinants, citons ne serait-ce que Jeff Goldblum.

Derrière le mécanisme apparent avec lequel s’enchaine les péripéties, probablement dû à la narration imbriqué et au côté littéraire du film, se cache une véritable identité artisanale. Difficile, finalement, de prévoir les excès de démesure ou d’inventivité de Wes Anderson. Evidemment, ce qui marque d’entrée, c’est cette mise en abyme exprimée notamment grâce à un jeu sur les formats, chacun correspondant à une époque. On retiendra principalement le 1.37, 1.85 et 2.35 Cinémascope, chacun véhiculant par ailleurs un sentiment cinématographique bien particulier, dans le fond et dans la forme. Au passage, étant intimement persuadé qu’il y a un quatrième format que je n’ai pas eu le temps d’identifier, se rapprochant du 1.85, j’offre une madeleine pour tout renseignement.

A nouveau, les formes développées par Wes Anderson, à travers ce procédé ou d’autres, ne se manifestent pas gratuitement. Comme dit plus haut, c’est aussi le métadiscours sur le cinéma qui marque et s’exprime notamment par quelques répliques concernant monsieur Gustave. En cela, The Grand Budapest Hotel propose un traitement alternatif de certains thèmes de la modernité et du passé évoqués cette année dans La Vie rêvée de Walter Mitty.

A ce croisement de genres et d’époques, Wes Anderson manifeste son habituelle position, en marge des standards passés comme présents. Conservant sa patte, le cinéaste poursuit l’évolution de son cinéma et de ses codes. On y reconnait ses travellings frontaux ou latéraux, son cadrage totalement centré ou décentré à l’extrême, sa démence des décors et costumes, et enfin ces choix colorimétriques dont le côté « rien n’est laissé au hasard » rappelle la rigueur de l’âge classique d’Hollywood. Majoritairement cadré en 1.37, néanmoins fort de son 35mm (à contrario de Moonrise Kingdom, tourné en 16mm), le film ne prend pas le parti de singer le cinéma de jadis. Malgré le regard sur le passé, le format est bel et bien traité comme un choix de 2014. On en vient finalement à se demander pourquoi Anderson n’a pas succombé plus tôt aux charmes de ce format, avant de comprendre que celui se nourrit des précédentes expérimentations de sa carrière. Il fallait, à tous les niveaux, qu’en The Grand Budapest Hotel naisse ce côté synthétique, qui une fois de plus, répond à un cinéma programmatique depuis ses débuts.

La force du métrage exhorte tous les outils cinématographiques au dépassement, c’est dans ce sens qu’Alexandre Desplat compose ce qui est probablement une de ses partitions les plus mémorables. Ancrée également dans un maelstrom référentiel qui ne se prive pas pour autant de créativité, la bande originale du compositeur français rappelle aussi bien le canon musical de l’Europe de l’Est que les compositions de Phillip Glass ou encore de Maurice Jarre. A nouveau, repensons à Docteur Jivago, à ce sentiment « David-Leanesque » que nous procure le film. Wes Anderson ne recule pas devant la participation active de la piste musicale à l’identité de son film, de ses univers, de ses personnages. Un plaisir rare.

Peut-être un peu avant l’heure, on pourrait croire que The Grand Budapest Hotel s’inscrit quasiment comme l’œuvre testamentaire de son réalisateur, mais elle ouvre par ailleurs la porte vers une nouvelle partie de carrière. Loin du label « cinéma indépendant américain » gangréné par une production de plus en plus générique se complaisant dans un manque de créativité, Wes Anderson remet les pendules à l’heure et pousse l’ambition de son genre plus loin que jamais. Par ce questionnement du cinéma de jadis confronté à notre modernité, Anderson participe à la construction de lendemains cinématographiques passionnants. On est finalement stupéfaits par l’ampleur de la production permise par un cinéaste sincère et acharné, remarquablement bien entouré, devant comme derrière la caméra. En résulte un très beau film, c’est finalement le qualificatif le plus simple mais surtout le plus approprié qu’on puisse lui attribuer.

La critique sur Cineheroes : http://www.cineheroes.net/critique-the-grand-budapest-hotel-de-wes-anderson-2014