Attention, spoilers: si vous n'avez pas vu le film, faites demi-tour.

Analyse avec images: https://philomathias.wordpress.com/2020/07/08/lindividu-coupable-et-victime-de-son-individualisme/

L’ART DE VIVRE

C’est au sein d’une société individualiste où les valeurs humanistes sont en perdition que Christian, conservateur d’un musée d’art contemporain, a l’idée de créer un concept novateur: Le Carré, un espace empli de bienveillance, où chaque personne a « les mêmes droits et les mêmes devoirs » envers autrui.

Mais c’est justement en responsabilisant autrui à l’intérieur d’un endroit clos, particulier, bien précis que Christian finit par déresponsabiliser les autres et lui-même en dehors de ce lieu, à l’extérieur, dans le reste du monde. En cherchant à faire preuve d’humanisme à l’intérieur du Carré, il est finalement légitime de ne plus le faire à l’extérieur: c’est cette recherche de la responsabilité sous condition qui finit inéluctablement par déresponsabiliser en général. Le Carré ne nous ferrait-il pas tourner en rond? Ce concept, qui se présente comme quelque chose d’innovant, n’est en réalité qu’une simple métaphore de ce qui existe déjà dans nos sociétés modernes. Beaucoup d’individus sont en général bienveillants à l’égard de leurs proches et plus particulièrement d’eux-même, au sein de leur sphère privée, mais ne le sont plus du tout lorsqu’il faut en sortir, lorsqu’ils se retrouvent dans la sphère publique.

Christian en est d’ailleurs un excellent exemple. Ses employés de bureau, ainsi que Anne, la journaliste américaine, ou encore la mendiante et le petit garçon sont différents personnages qui permettent de mettre en lumière le comportement du conservateur sur le plan humain.

On a ainsi différents exemples, comme son entrevue avec la mendiante. Après avoir échangé quelques mots avec une femme qui n’a pas d’argent, Christian finit par lui payer un ciabatta au poulet, hésitant, un peu à contre-cœur, comme s’il se sentait forcé de respecter ses principes. Mais, au moment où il attend un peu de reconnaissance de la part de la femme, celle-ci ne lui donne en retour qu’une simple précision quant à sa préférence: « sans oignons ». Là où la bienveillance se voudrait récompensée par un sourire et un peu de reconnaissance, l’individualisme occupe finalement toute la place, même en sens inverse. Christian, désillusionné, lui dit alors qu’elle n’a qu’à enlever les oignons elle-même. On aide autrui un peu, mais pas trop. On aide sous condition, avec un peu de gratitude en retour. On est ainsi bien loin de l’altruisme inconditionnel et parfait que suppose Le Carré.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Quelques temps plus tard, Christian retrouve son portefeuille. S’il aide à nouveau la mendiante, c’est, cette fois-ci, en lui donnant rapidement quelques billets, comme s’il n’avait plus de temps à lui accorder. Le portefeuille symbolisant la richesse, la propriété et le matérialisme, c’est comme si Christian, en sa possession, redevenait la personne individualiste qu’il était (davantage) avant de l’avoir perdu. Une référence de plus à nos sociétés modernes dans lesquelles l’argent est maître et où le lien humain est complètement mésestimé.

Et même dans ses relations les plus intimes, Christian est étranger à ces valeurs humanistes dont il fait l’apologie. Le jour où il se retrouve au lit avec Anne, le spectateur est forcé de constater que l’individu ne cherche plus qu’à se satisfaire lui-même. On assiste à une scène où les deux partenaires ne donnent pas du plaisir l’un à l’autre, mais donnent du plaisir l’un à l’un, comme connectés chacun de leur côté. Et lorsque, quelques temps plus tard, au musée, la collègue de Christian vient le prévenir d’une urgence concernant les piles de graviers, il laisse Anne de côté, le temps de régler « l’urgence ». Le lien humain, au premier plan (comme l’est Anne pendant la scène), est complètement mis de côté pour que les biens matériels, au second plan (comme Christian et sa collègue), soient une priorité.

Ne s’éloigne-t-on pas du concept du Carré, où l’être humain y occupe une place centrale ? N’est-ce pas contraire à l’art de vivre que Christian prône avec tant de fierté?

L’ART D’ÊTRE OU DE PARAÎTRE

Et cet art de vivre, est-il l’art de l’être ou du paraître? Cette problématique s’établit dès le commencement du film. Les premières scènes annoncent dès le début ce qui va suivre tout au long de l’histoire: la distinction de l’être et du paraître. On assiste à une véritable mise en scène lorsque, Christian, interviewé par la journaliste, apparaît sur son trente-et-un, coiffé et habillé, alors qu’il n’était même pas réveillé quelques instants auparavant. A contrario, Anne, la journaliste, désorganisée et maladroite, se montre telle qu’elle est: naturelle et véritable. Mais l’ironie ne s’arrête pas là: quand cette dernière lui lit un extrait de son propre blog, sonnant plutôt philosophique, assez technique et recherché, Christian, l’auteur lui-même, butte avec grande difficulté dessus: on se doute qu’on a là un parallèle de plus entre l’image qu’il renvoie aux autres, et qui il est – ou ce qu’il pense – réellement.

Cette ambivalence se poursuit à d’autres moments du film, comme lors de la soirée à laquelle participent Christian et ses collègues du musée. On y voit un décor et un univers distingués, raffinés, aristocratiques alors que le comportement des participants n’est que laisser-aller et débauche, ou désintérêt dans le meilleur des cas. Christian, dans son rôle de gentleman, joue un morceau du célèbre Bach au clavecin… à la fille assise sur ses genoux, et dont il ne connaît probablement pas le nom. Mais lorsque celle-ci finit par partir, le gentleman, seul, engage la conversation avec son employée juste à côté, à la recherche d’un nouvel auditoire car sans public, plus de paraître. Malheureusement, son employée ne l’écoutant guère, la scène suivante passe directement à autre chose, comme si Christian s’était arrêté de jouer parce qu’il n’avait personne devant qui étaler son art. Jusqu’où le paraître se répercute-t-il sur l’être? Christian se rend ensuite aux toilettes, et en profite pour se regarder dans le miroir, par lequel le paraître reflète l’être. Celui-ci est sale, parsemé de traces à différents endroits, comme si son reflet était tâché, comme s’il ne correspondait pas à la réalité.

Face à lui-même, il essaie de se convaincre de faire le bon choix, d’adopter la bonne attitude concernant la suite de la soirée. Mais il ne s’en tiendra finalement pas à sa sage décision. Les valeurs que l’on prône en général sont-elles toujours celles que l’on met réellement en pratique? Cet art de vivre, jusqu’où va-t-il?

Le vol du portefeuille est une énième situation qui permet d’observer le comportement de Christian, cette fois-ci face à un problème pour ainsi le repousser dans ses derniers retranchements. Pour récupérer ce qu’il lui appartient, Christian ne se donne pas la peine d’avoir recours à la Justice. A la place, il préfère appliquer la sienne: il est son propre juge. Lui et son employé bafouent « les droits et les devoirs » qu’ils ont au sein de la société, ce qui s’éloigne, une fois de plus, des principes du fameux Carré. S’il est assez simple de prôner des valeurs, ce n’est pas toujours évident de les appliquer dans la vie. Et c’est souvent dans ces moments-là que se révèle l’être, le véritable soi d’une personne.

Suite à la quête – pas très bienveillante – de son portefeuille, Christian reçoit une réponse. Il se voit demander de faire des excuses à l’une des (nombreuses) familles qu’il a soupçonnées d’être à l’origine du vol. La scène se déroule d’ailleurs dans un endroit petit, clos, devant des grilles, derrière des portes, comme s’il était acculé par ce qu’il avait fait précédemment.

Et c’est bien là le but de toute cette mise en scène: Christian est pris au piège par ses actes et doit en assumer la responsabilité. Il doit réagir. Mais, toujours aussi fidèle à ses principes, il décide à ce moment-là d’ignorer la mise en garde, ne se souciant pas davantage du tort qu’il a pu causer à autrui.

L’ART DE RÉAGIR

C’est cette indifférence qui revient régulièrement tout au long du film. Une scène vient d’ailleurs illustrer cette idée avec « l’effet du témoin » que l’on retrouve en psychologie. Lorsque qu’une humaniste demande autour d’elle « Voulez-vous sauver une vie? », question que l’on entendra d’ailleurs à plusieurs reprises, l’indifférence demeure. Beaucoup de passants sont présents, et c’est justement ce trop grand nombre de personnes qui dilue le sentiment de responsabilité envers autrui. C’est pour cette raison que personne ne réagit alors que l’inaction est pourtant bel et bien une forme d’irresponsabilité. Au contraire, lorsque des personnes bousculent Christian et le confrontent directement au problème, il est aussitôt poussé à prendre une décision. Mais il ne choisit pas vraiment de réagir et d’aider autrui de lui-même. C’est plutôt parce que autrui ne lui laisse pas le choix qu’il se sent obligé de réagir, et c’est justement ce manque de réaction et cette passivité qui sont mis en avant. Jusqu’à quel point l’individualisme et l’indifférence entachent-t-ils la responsabilité?

Cette absence de réaction, cette indifférence, cette apathie vis-à-vis du malheur des autres nous montre en fait un monde individualiste où autrui n’a plus sa place, pas même soi-même, car, comble de la chose, notre propre individualisme finit par se retourner contre nous-mêmes. N’est-ce pas cela que dépeint l’appel à l’aide des humanistes, croisés dans la rue, délaissés par les passants ? En cherchant à sauver la société, c’est comme si l’humaniste cherchait à sauver la personne à laquelle il demandait de l’aide, comme s’il cherchait à sauver l’individu de son individualisme. Mais Christian ne répond malheureusement pas à cet appel.

Il encourage rapidement l’idée de la vidéo promotionnelle qui servira à faire parler de son exposition, avant de partir rapidement s’occuper de ses propres affaires, n’ayant même pas le temps de s’occuper de son propre enfant. Voulant régler ses problèmes personnels en priorité, délaissant les affaires dont il est responsable, la vidéo finit par se retourner contre lui et le conduit à démissionner. L’individu s’annihile lui-même par son propre individualisme.

L’individualisme et le déshumanisme sont justement poussés à leur paroxysme lors de cette fameuse vidéo promotionnelle. Cherchant à faire parler de l’exposition, les deux journalistes proposent de montrer une mendiante dans un spot publicitaire. La situation est inévitablement ironique, d’abord parce que les auteurs du projet veulent avoir recours à une mendiante pour attirer l’attention alors que c’est justement ce qui laisse indifférent dans la vie de tous les jours. Par ailleurs, on propose que la mendiante soit une petite fille d’apparence suédoise, blonde, où la « preuve sociale » et la « similitude » se mettent nécessairement en place: un individu accorde plus d’attention à quelqu’un avec qui il partage des caractéristiques et des points communs et dans lequel il se reconnaît. Cette énième intrigue ne fait que confirmer ce qui se dit déjà depuis le début: nous ne sommes centrés que sur nous-mêmes. La fin de la vidéo en est d’ailleurs la triste confirmation, présageant la destruction du Carré, dont la cérémonie d’ouverture terminera en scène de guerre, où individus et individualisme s’affronteront.

Le concept du « gorille invisible » se vérifie également. La plupart des personnes sont comme en partie aveuglées car leur attention est détournée par autre chose; un téléphone par exemple. Et c’est là que, par le plus grand des hasards ou pas, on a une ironie supplémentaire: c’est le gorille lui-même, lors de l’ouverture de l’exposition, qui fera trop parler de lui.

Cette absence de réaction, cette indifférence omniprésente qui nous accompagne tout au long de l’histoire nous ramène inlassablement à Lola Arias, un artiste dont le but est de susciter des réactions chez le public grâce à son art. Ironie de la chose, il est lui aussi, comme Christian, infidèle à ce qu’il cherche à mettre en pratique. C’est ainsi que l’artiste ne réagit pas lorsque, à l’une de ses conférences, il est témoin des paroles d’une personne étant atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Il y reste indifférent alors qu’au même moment, il est justement en train d’expliquer qu’il cherche, grâce à son art, à faire réagir. C’est finalement une personne du public qui prendra la parole en faisant preuve de tolérance et de bienveillance à l’égard de la personne handicapée, comme si l’art de réagir n’était pas même compris par l’artiste lui-même.

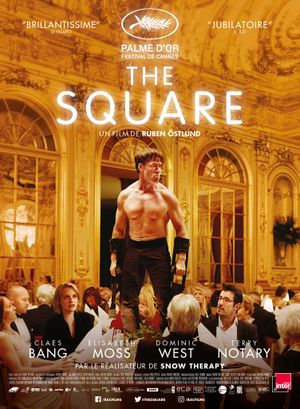

Le point culminant de l’histoire est atteint lorsque des invités sont conviés à l’ouverture de l’exposition et accueillis par l’arrivée d’un homme mimant un gorille. Pour l’expérience, on demande aux personnes de rester impassibles. Dans un premier temps, les invités, surpris, amusés, se prennent au jeu en essayant de ne pas (trop) réagir, en restant calme et immobile. Mais lorsque Christian se lève pour acclamer et finaliser la performance de l’acteur, il se ravise et se rassied aussitôt: l’inaction frappe encore une fois. Arrivé à ce stade, on ne sait d’ailleurs plus où on en est. Les invités, intimidés, effrayés, tête baissée, commencent progressivement à craindre la performance bluffante et réaliste de la scène à laquelle ils assistent. Les invités, sont-ils encore bien des invités, ou finalement des victimes d’un numéro qui tourne mal? Où est donc la frontière entre la réalité et l’art, entre l’être et le paraître? Et justement, l’art de vivre, est-il ou parait-il ? Le spectateur a bien du mal à faire la différence. On a l’impression que les invités sont en fait les victimes de leur propre silence, de leur propre inaction, comme s’ils subissaient leur propre choix, victimes d’eux-même, en quelque sorte. L’individu se rend victime de son propre individualisme.

A bout, les invités finissent par réagir, leur réaction transformant définitivement toute la fiction de la scène en une réalité. Comme si l’être et le paraître ne faisait plus qu’un, et où la société, en apparence civilisée, ne laissait place qu’à de la peur, de la colère et de la violence, ces réactions si primitives mais bel et bien sincères, honnêtes, vraies. Comme si le fait de se comporter en société n’était finalement qu’un rôle à tenir, qu’un art qu’il fallait jouer. Assez ironique lorsque qu’on sait que bon nombres de personnes restent impassibles dans la vie de tous les jours, au milieu des humanistes lançant des appels à l’aide et des mendiants mourant de faim et de froid. Comme le dit Lola Arias, personne ne remarque un objet dans son environnement habituel. Et, dans la même idée, c’est ainsi que personne ne remarque un gorille dans la jungle. Mais un gorille parmi les hommes, ça ne passe pas inaperçu. Et pourtant, nous sommes tous des gorilles dans la société, apparaissant plus civilisés qu’on ne voudrait le voir. Car, quelle différence entre le gorille et l’homme moderne, qui ne se contente que de satisfaire ses propres désirs, son égo, en bafouant autrui ? L’homo sapiens ne semble pas être si différent de son ancêtre. Si le gorille représente cette ambivalence de l’être et du paraître, il dépeint également, en tant qu’individu, l’individualisme dans nos sociétés modernes. En voulant combattre l’homme gorille, c’est, finalement, comme si le public finissait par lutter contre son propre individualisme.

En plus d’être individualiste, nous sommes nous-mêmes victimes de l’individualisme des autres. Nous sommes tous le gorille invisible de quelqu’un. Dans la continuité de la scène, une réaction tardive, qui se faisait languir depuis le début, finit par arriver difficilement mais de justesse, au moment où le pire était sur le point de se produire, à un moment où les témoins n’avaient plus le choix. Malgré cette réaction, on ne peut que constater une indifférence malgré tout importante. L’inaction demeure tant qu’il n’y a pas de réelle gêne ou de véritable répercussion sur soi ou sur autrui. Mais aide-t-on vraiment parce qu’on le veut ? C’est à partir du moment où la peur, le danger et la menace deviennent trop importantes – ou parce qu’on se doit de rester fidèle à ses principes, même à contre-cœur – que l’individu n’a d’autre choix que de s’en préoccuper. Les autres ne réagissent donc pas parce qu’ils le veulent délibérément, mais parce qu’ils n’ont pas le choix, comme acculé par les faits – à moins de devenir implicitement complices de ce qu’ils ne veulent pas. On aide parce qu’on y est forcé. Et c’est justement là qu’est le problème, car c’est en réagissant au plus tôt, et volontairement, que tout ce qui précède le point critique d’une situation peut être évité.

Tout concorde donc en un point dans cette scène, que ce soit l’individualisme et l’altruisme, l’être et le paraître ou encore la réaction et l’indifférence. Debout, sur la table, au-dessus des riches et des puissants, l’homme-gorille est enfin aperçu. L’individualisme remarque enfin l’individu.