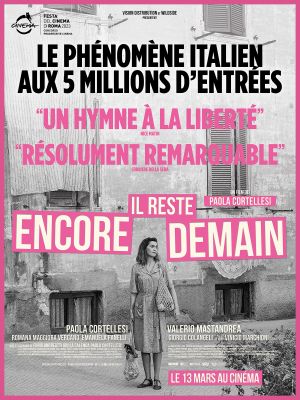

Le premier long-métrage (et quel long-métrage mama mia !!!) de Paola Cortellesi (également à l’écran dans le rôle-titre) se présente tel un audacieux retour au cinéma d’après-guerre italien, dont la facture formelle — noir & blanc, décor romain de la fin des années 40, format presque « carré » — cultive l’hommage autant que la revendication.

Le film pose d’emblée son ambition : raconter le parcours d’émancipation d’une femme, Delia, noyée dans la vie domestique (non respectée par son beau père, sa fille, ses fils et son travail ...) et la violence patriarcale — puis qui trouve, à travers une mystérieuse lettre et une conscience naissante, le chemin d’un « demain ».

Le propos : une haute portée sociale

Sur le papier, l’idée est forte. Dans une Italie d’après-guerre marquée par la pauvreté, les codes patriarcaux et l’effondrement des certitudes, Cortellesi met en scène le quotidien d’un foyer romain : mari très violent (même aux yeux de son père qui lui conseille de lui envoyer une bonne grosse rousse de temps en temps pour que sa femme comprenne), mère enfermée dans des métiers subalternes, famille nombreuse (et beau père impotent mais insolent), maison exiguë (à ras de cour).

La lettre mystérieuse qui vient tout changer n’est pas simplement un artifice narratif mais un révélateur : elle pousse Delia à envisager une sortie du silence, non seulement pour elle mais pour sa fille. Le film pose alors la question — simple mais rarement traitée avec cette frontalité — d’une libération féminine qui ne serait pas seulement individuelle mais collective.

Le contexte est doublement pertinent : formellement, dans un cinéma qui lorgne vers le néoréalisme, mais aussi historiquement — les femmes en Italie obtiennent le droit de vote en 1946 — et Cortellesi accompagne cette mutation avec justesse.

Les fils, les héritiers du patriarcat

La relation de Delia avec ses fils constitue un volet essentiel — souvent négligé — du portrait familial dressé par Cortellesi. Contrairement à sa fille, qui verbalise la colère et identifie la violence, les garçons semblent absorber le monde qui les entoure sans le questionner. Ils se déplacent dans la maison, mais déjà déterminés par les règles implicites qu’ils observent quotidiennement : l’autorité du père, la grossièreté du grand père, la servitude de la mère, le partage genré des tâches et des espaces.

Cortellesi montre avec une acuité troublante comment le patriarcat se transmet par imprégnation, plus encore que par injonction. Les fils ne sont jamais violents (sauf entre eux), jamais explicitement complices du père — mais ils apprennent. Chaque silence, chaque absence de réaction, chaque geste banal devient le signe d’une éducation invisible. Ils regardent leur mère travailler sans relâche comme si cela allait de soi. Ils voient les coups sans en mesurer la gravité. Ils ne jugent pas, mais ils intègrent.

Le film saisit ces moments avec une pudeur déchirante : Delia surprotège plus sa fille, les nourrit, tout en sachant qu’elle contribue malgré elle à perpétuer un modèle qui les façonnera. Dans ses gestes maternels, on lit une forme d’ambivalence : la tendresse sincère, mais aussi la conscience aigüe d’une tragédie générationnelle.

Cette tension donne au film une dimension politique supplémentaire. Là où la fille incarne l’espoir d’un avenir différent, les fils représentent le devoir de rupture : ils sont la preuve que l’émancipation ne concerne pas seulement les femmes, mais aussi les hommes qu’il faut désapprendre à dominer.

En cela, le film atteint une nuance rare : il montre que les enfants ne sont pas des victimes collatérales mais les futurs vecteurs, potentiels, du changement ou de la répétition. Le regard de Delia sur ses fils, rempli de lucidité, résume la promesse du titre : il reste encore demain — pour elle, mais aussi pour eux.

Le noir & blanc comme dispositif politique

Le noir & blanc, d’apparence nostalgique, ne relève pas d’un simple hommage esthétique. Il opère comme un acte politique du regard : en effaçant la couleur, Cortellesi retire toute tentation pittoresque ou mélodramatique.

Ce choix visuel réduit le monde à sa lumière et son ombre — l’éclat rare d’une liberté, la lourdeur du quotidien. Loin d’une reconstitution d’époque, le noir & blanc agit comme un filtre moral : il rend visible la rigidité d’une société figée, où chaque contraste devient métaphore de l’oppression et de l’éveil.

Il y a là quelque chose de profondément brechtien : la distance créée par l’image empêche l’identification naïve, obligeant le spectateur à penser, à juger, à interpréter.

L’esthétique et la mise en scène : beauté formelle, mais un effet « musée »

Visuellement, le parti pris est séduisant : les décors de Rome d’après-guerre, la photographie soignée et le format resserré donnent à l’ensemble une dimension intemporelle et presque mythique.

Ce choix formel permet de plonger le spectateur dans une atmosphère — entre poussière, promesse et relégation — qui sert le récit. On aime que le film sache jouer la légèreté près de la tragédie (une gifle qui ouvre le film, transformée en danse presque chorégraphiée) : un mélange de comédie, de drame et d’ironie qui surprend.

Cependant, cette élégance même génère un effet « souvenir », parfois excessive : certains plans semblent trop « reconstitués », trop docu-esthétiques, et la mise en scène reste souvent sage — hommage plus que réinvention.

La dialectique entre comédie et tragédie

Cortellesi assume un équilibre fragile entre rire et douleur. Là où d’autres auraient filmé la violence domestique sur le ton du drame pur, elle préfère la distance ironique, parfois burlesque. Cette tonalité rappelle la commedia all’italiana, où le grotesque côtoie la cruauté.

Cette oscillation n’est pas un affadissement du propos, mais une stratégie : en infiltrant la comédie dans le drame, Cortellesi subvertit le regard masculin traditionnel du cinéma italien. Le rire devient un outil de résistance — un souffle de vie dans l’asphyxie du quotidien.

La musique : fil conducteur et commentaire du réel

Plutôt qu’une simple ponctuation sonore, la musique traverse tout le film comme un fil narratif et critique. À plusieurs reprises, Paola Cortellesi insère des chansons populaires de l’époque dont les paroles apparaissent littéralement à l’écran, accompagnant les personnages comme une voix extérieure. Ce procédé, répété à divers moments clés, agit à la fois comme narration et commentaire : les paroles guident ce que l’on voit, parfois jusqu’à l’ironie cruelle.

Ces refrains, souvent légers ou machistes dans leur formulation, vantent la docilité féminine, le bonheur domestique, la soumission amoureuse. Mais à l’écran, ils se confrontent à la réalité violente de Delia : les coups, l’humiliation, le pardon, la fatigue. Le décalage crée une tension saisissante — un dialogue entre culture populaire et condition féminine, entre l’imaginaire collectif et le vécu individuel.

Cortellesi transforme ainsi la chanson en instrument de dévoilement. En affichant les paroles, elle force le spectateur à les lire, à les confronter à ce qu’elles dissimulent. Le film trouve là sa respiration la plus moderne : le passé musical devient discours politique, la ritournelle légère devient satire du patriarcat.

Ces moments récurrents, à la frontière du clip et du commentaire social, rappellent que la musique n’est pas ici simple décor sonore mais langage de domination — et que la réapproprier, c’est déjà rompre le cercle.

L’héritage du néoréalisme féminisé

En convoquant les codes visuels du néoréalisme (De Sica, Rossellini), Cortellesi en inverse la focale. Là où les maîtres italiens filmaient la société à travers la misère des hommes, elle filme la misère intime des femmes, confinées dans la sphère domestique.

Le monde extérieur — les rues de Rome, la reconstruction du pays — demeure en arrière-plan, tandis que la caméra s’attarde sur les gestes invisibles : coudre, laver, supporter. C’est un néoréalisme du dedans, un cinéma des couloirs et des chuchotements.

Ce déplacement du regard réécrit l’histoire du cinéma italien depuis ses marges : Cortellesi y réintroduit la voix absente des femmes du néoréalisme, celles qu’on voyait souffrir sans qu’on leur accorde la parole.

Le regard féminin : éthique et résistance visuelle

Cortellesi filme la violence sans la fétichiser. La caméra se refuse à cadrer les coups avec sensationnalisme : elle reste collée au visage de Delia, dans l’effacement, dans l’après. Ce refus du voyeurisme rompt avec le male gaze classique — cette manière dont le cinéma a longtemps capté la douleur féminine comme spectacle.

Ici, la souffrance n’est pas mise en scène, elle est perçue, intériorisée. Le film se tient du côté de la survivante, pas de celui du témoin fasciné. Ce regard féminin, éthique et protecteur, redéfinit la notion même de mise en scène : filmer, c’est choisir où poser les yeux — et Cortellesi choisit le respect.

« L’amour rend aveugle » : la répétition des aveuglements

C’est dans cette logique de cercle que Cortellesi interroge aussi l’adage « l’amour rend aveugle ». La fille de Delia, témoin du malheur de sa mère, qu'elle dénonce et méprise, pour se laisser autant faire, elle qui ne se soumettrait pas ainsi lorsqu'elle sera mariée a son tour, dénonce avec fougue sa soumission face à la brutalité du père. Elle croit y voir une faiblesse, un manque de courage. Pourtant, au fil du récit, la jeune femme reproduit à son insu le même schéma : elle s’éprend d’un fiancé d’abord tendre, charmeur, protecteur — avant que l’amour ne devienne contrôle, avant que la promesse du mariage n’introduise la même emprise douce qui enferme sa mère (qui a comme des flashbacks de son passé romantique ...).

Cortellesi observe ce glissement avec une finesse remarquable : sans juger, sans didactisme, elle montre comment la domination se reformule sous les traits du romantisme. L’aveuglement n’est pas seulement individuel, il est socialement transmis. Ce que la fille croit être liberté — aimer, choisir, se fiancer — se transforme peu à peu en répétition des chaînes maternelles.

Ainsi, « l’amour rend aveugle » n’est plus un simple proverbe sentimental, mais un diagnostic historique : celui d’un monde où l’affect sert de masque à la soumission. Le film déplie cette boucle tragique avec une tendresse lucide, suggérant que l’émancipation véritable ne peut advenir qu’à la condition de défaire ce lien entre amour et domination, passion et possession.

Un film qui déjoue nos attentes

L’une des grandes réussites de Il reste encore demain tient à la façon dont il nous égare volontairement. Tout au long du récit, Cortellesi nous laisse croire à une autre issue, à une fuite que la mise en scène semble confirmer : gestes pressés, regards inquiets, lourdeur du destin, promesse de bonheur d'antan, amie ouvreuse d'une autre destinée. Le spectateur, trompé par les codes du drame domestique, imagine une autre fin — une fin sanglante, un dernier sacrifice, la recherche de son autre destinée.

Or, la réalisatrice choisit de rompre cette logique : le film se retourne dans son dernier acte, non pas par un coup de théâtre spectaculaire, mais par une inflexion morale, un déplacement du regard. Ce n’est pas la mort qui scelle l’histoire, mais la prise de parole — discrète, intime, salvatrice. Ce jeu sur l’attente, sur notre propre conditionnement de spectateur, fait écho à celui des personnages : nous aussi, nous croyons à la répétition du malheur, avant d’entrevoir qu’un autre récit est possible.

La lettre : un secret ouvert

Au centre du film, la fameuse lettre reçue par Delia fonctionne comme un moteur narratif autant que comme un symbole d’opacité. Son contenu, jamais révélé, demeure hors champ jusqu’au bout — mystère obstiné qui alimente toutes les hypothèses. Ce silence, loin de frustrer, participe à la beauté du film : il maintient la lettre dans le domaine de l’intime, de l’indicible.

Cortellesi fait le pari de l’incomplétude : la lettre n’est pas un message à décoder, mais un espace de projection. Elle représente ce qui, dans la vie de Delia, échappe au contrôle du mari, à la parole masculine, au regard social. En refusant de nous livrer son contenu, la cinéaste préserve la possibilité d’un secret féminin, d’une zone d’autonomie narrative. Le spectateur, tenu dans cet inconnu, fait l’expérience même de ce que vit Delia : un pas vers l’inconnu, vers une liberté encore à écrire.

Le collectif féminin : la révolution silencieuse

Autour de Delia gravitent d’autres femmes : voisines, commerçantes, confidentes. Ensemble, elles tissent un réseau invisible de solidarité. Rien d’héroïque, rien de tonitruant : une main posée sur une épaule, une parole soufflée, un regard échangé.

Cortellesi inscrit l’émancipation dans le collectif discret, dans la chaîne des gestes minuscules. L’histoire du film, c’est aussi celle de cette parole qui circule, de ce courage partagé, de cette fraternité féminine qui précède la prise de conscience.

L’invisible comme geste politique

Le film repose sur un paradoxe fécond : il montre peu, mais suggère tout. Les ellipses, les silences, les zones d’ombre sont autant d’actes politiques.

En refusant la transparence absolue, Cortellesi crée un cinéma du secret et de la pudeur, où le non-dit devient territoire de résistance. L’invisible n’est plus le signe d’une faiblesse narrative, mais celui d’une souveraineté retrouvée : garder pour soi, ne pas tout livrer, c’est déjà échapper au contrôle des autres — et du spectateur.

En conclusion

Il reste encore demain est un film ambitieux, dont la puissance vient moins d’un bouleversement formel que d’une juste mise en scène d’un thème urgent : l’émancipation quotidienne d’une femme dans une société encore post-fasciste, encore meurtrie.

Mais c’est dans son usage de la musique populaire, son regard féminin éthique, sa fausse piste narrative, son mystère préservé et son refus du spectaculaire que le film atteint sa maturité.

Paola Cortellesi signe un premier long métrage à la fois tendre et politique, où l’Histoire et l’intime s’entrelacent dans une même quête de voix.

Un film sur le silence, sur la transmission et sur le courage discret de celles qui décident, un jour, de regarder demain autrement.