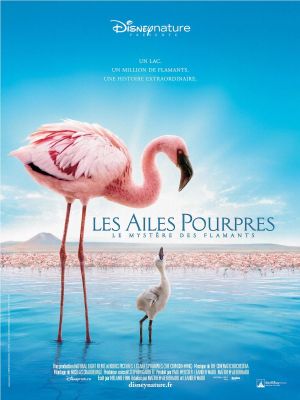

Combien de saisons de vie et de couleur reste-t-il aux flamants ? Et qui remarquera s’ils disparaissent à jamais ?

Au septentrion tanzanien, le lac Natron demeure le sanctuaire inviolé d’un million de flamants. L’essor de ces créatures, de l’éclosion à la maturité, s’y voit néanmoins jalonné d’innombrables périls, entre rigueur des éléments et rapacité des prédateurs.

Une résurgence fastueuse du documentaire animalier

Avec ce métrage, la firme aux grandes oreilles renoue avec une tradition documentaire qu’elle avait quelque peu délaissée, inaugurant avec une solennité mesurée le label DisneyNature. Cette entreprise retrouvée ne verse jamais dans la redondance ; elle se déploie au contraire avec une sobriété majestueuse, révélant un soin particulier porté à la description du vivant.

Un hymne rare à un oiseau méconnu

Le film se consacre intégralement au flamant rose, créature longtemps négligée par l’imagerie naturaliste et pourtant dotée d’une singulière élégance anatomique. Le spectateur y découvre le cheminement existentiel de l’oiseau, depuis les premières palpitations de la vie jusqu’aux longues migrations, en passant par la reproduction sur les îlots de sel dont la blancheur surréelle confine parfois à l’irréel.

Un tel point de vue, peu usuel, donne à l’ensemble un caractère épiphanique, où l’ordinaire se teinte d’un mystère souverain — un véritable témoignage éblouissant sur un processus naturel encore largement auréolé d’énigmes.

Géographies fulgurantes et cruautés élémentaires

La splendeur visuelle du film tient notamment à sa manière d’arpenter le lac Natron, vaste étendue saumâtre rougie d’efflorescences minérales. Ce décor, à la fois somptueux et âpre, sert de théâtre à des scènes où l’exubérance de la vie se heurte frontalement à son envers.

Le documentaire n’élude pas la cruauté intrinsèque du monde animal : les marabouts, d’un opportunisme impassible, ravissent sans scrupules les poussins ; les oisillons affaiblis, tels des laissés-pour-compte de la sélection naturelle, demeurent en arrière, victimes muettes d’un déterminisme implacable. Cette lucidité, jamais tapageuse, évite toute sentimentalité, conférant au récit une gravité stoïque.

Une mise en image somptuaire et patiemment ciselée

La photographie, somptueuse jusqu’à l’ostentation, constitue l’épine dorsale du film. Les images, d’une grande netteté, dévoilent une chorégraphie collective saisie dans ses moindres oscillations. Leur beauté tient aussi au fait qu’elles sont le fruit de mois entiers de veille opiniâtre, d’une persévérance que l’on devine harassante mais féconde.

On y perçoit la volonté de capter l’insaisissable, d’atteindre cette hiérophanie de vérité brute que seul le temps long permet d’approcher. Bref, Les Ailes pourpres s’impose comme un documentaire somptuaire, érudit sans pédanterie, dont la densité visuelle et la probité narrative élèvent un sujet apparemment modeste à une ampleur esthétiquement grandiose. Une œuvre qui, sans fracas ni emphase superflue, rappelle la puissance narratrice du réel lorsqu’il est observé avec patience et révérence.