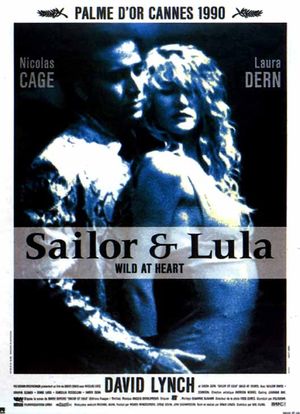

Tu sais quoi ? Tu es une citrouille

Mue par une jalousie fiévreuse, une mère possessive s’acharne, avec ardeur, à rompre l’idylle unissant sa fille à un jeune éphèbe.

Une odyssée flamboyante au cœur de l’Amérique hallucinée

Avec Sailor & Lula, David Lynch orchestre une fable d’amour et de démence où la trivialité du mélodrame s’embrase dans la fournaise du surréalisme. Ce film, à la fois orgiaque et fiévreusement poétique, démontre avec éclat qu’un scénario d’apparence schématique, rudimentaire dans son ossature narrative, peut se transmuer, sous la férule d’un imaginaire visionnaire, en cauchemar lyrique et en balade onirique.

Le banal transfiguré en rêve éveillé

Lynch, tel un illusionniste de l’inconscient, érige l’évidence en mystère. La trame, simple conte de fugitifs liés par une passion viscérale, devient sous sa caméra une épopée baroque et délirante, où le réel se dissout dans un bain de symboles et d’hallucinations. Les personnages, azimutés, grotesques, souvent inutiles à l’avancée du récit, pullulent comme des figures d’un carnaval démoniaque. Chacun semble détaché du monde, spectre ou caricature, instrument d’une logique qui relève moins du scénario que du songe ardent.

Pastiche et dérision : la jeunesse en carton-pâte

Dans cette fresque convulsive, le réalisateur s’amuse à pasticher avec une ironie déconcertante les archétypes du “jeune cool” et de la rébellion romantique. Sailor, dans sa veste de serpent, devient le simulacre flamboyant d’un Elvis de pacotille, un chevalier décadent d’un amour impossible ; Lula, nymphe hystérisée, figure une innocence qui se consume dans la luxure et la fatalité. Ensemble, ils incarnent la parodie sublime du couple mythique, une fusion de naïveté et de désespoir qui rend leur amour à la fois risible et bouleversant.

Une symphonie de sons, de visions et de vertiges

Le film se déploie tel un road-movie apocalyptique, une odyssée rock et folk traversée de visions cauchemardesques et d’éclats de pure tendresse. L’auteur y mêle avec son audace coutumière l’imagerie du rêve et la rusticité du quotidien, des scènes d’une cruauté sardonique succédant à des moments d’abandon lyrique. Chaque plan suinte la démence, les traits des personnages, déformés jusqu’à l’abstraction, traduisent une humanité disloquée, écartelée entre l’horreur et la fascination. La mise en scène, d’un maniérisme flamboyant, instaure une folie palpable, un vertige continu où l’on ne distingue plus le grotesque du sublime.

De l’Oz mythologique à la fange du réel

Les références au Magicien d’Oz abondent, jusqu’à confiner à la manie : le rouge des souliers devient celui du sang, la route de briques jaunes une piste goudronnée vers la perdition. Ce jeu de correspondances et de distorsions confère au film une dimension mythopoétique, où le conte de fées se fait miroir fêlé du rêve américain. Le metteur en scène transforme ainsi le mythe enfantin en parabole hallucinée sur la fuite, la désillusion et la corruption des idéaux.

La furie maternelle : Diane Ladd, éruption d’hystérie divine

Parmi les créatures qui peuplent cette fresque insane, Diane Ladd, mère réelle de Laura Dern, incarne Marietta, matriarche jalouse, figure dévorante. Sa performance, d’une grandiloquence sidérante, confine au rituel d’exorcisme : son visage fardé, ses cris frénétiques, ses rictus de possédée en font une apparition d’opéra infernal. Non sans raison, elle fut nommée à l’Oscar du meilleur second rôle, tant sa prestation conjugue la démesure à la précision d’une transe maîtrisée.

La controverse et la grâce

Présenté à Cannes, cette œuvre divisa, comme il se doit : les uns y virent un capharnaüm hystérique, les autres une expérience dionysiaque. Mais cette division même signe la vitalité du cinéma lynchien, toujours prompt à susciter fascination et répulsion dans le même geste.

Conclusion : le chaos comme art suprême

Sous ses dehors de conte morbide et de romance excessive, le métrage demeure un rêve lucide saturé d’images, de sons et de désirs paroxystiques. En dépit de son apparente incohérence, le film atteint une cohésion émotionnelle : celle du chaos devenu poème. Lynch y célèbre la laideur, la passion et la folie avec une insolente majesté, transformant la fureur amoureuse en cantique incandescent de l’absurde et du sublime.