Malin, malin, malin… le mot ne cesse de revenir à l’esprit, dès l’ouverture de ce petit fleuve de 5 heures pour une immersion dans les eaux contaminées de l’Histoire.

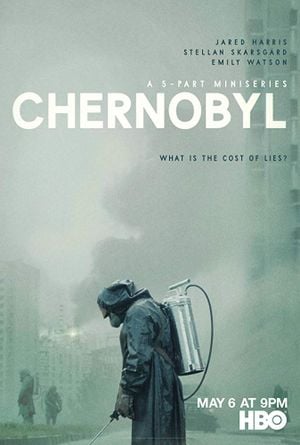

Maline, cette idée de commencer par une déclaration sur les mensonges et le storytelling (un concept non encore formulé en 1988, époque du premier épisode) alors même que la série est probablement son terreau le plus fertile, et qu’elle va s’acharner à reconstituer dans les moindres détails une vérité qui se dérobe. La véracité documentaire est ostentatoire dans Chernobyl, de cette photo verdâtre à la précision de la reconstitution, de cette attention portée aux enjeux nationaux, politiques comme aux destinées individuelles, qui nous ferons croiser un pompier et son épouse, un mineur à poil, un exécuteur de chiens, le directeur du KGB ou Gorbatchev lui-même. Les images d’archives qui clôturent le dernier épisode attestent de cette véracité, et suffisent déjà à rendre passionnante l’exploration exhaustive d’un événement dont nous gardons finalement bien peu de souvenirs, dans la mesure où le nuage avait eu la courtoisie de s’arrêter à nos frontières.

Malin, ce réalisateur qui sait parfaitement doser les artifices nécessaires à la mise sous tutelle d’un fait aussi riche par la fiction. Dès le premier épisode, Chernobyl asphyxie comme un film de genre qui pourtant cache bien son jeu, tant chaque effet est au service des faits. L’image elle-même sait toujours doser son esthétique, nécessairement anti-glamour comme gage vériste, mais toujours composée à dessein pour renforcer l’une des grandes thématiques de la série, à savoir l’impuissance des hommes face à une catastrophe qui les dépasse. Les silhouettes dans des cadres trop vastes, les prises de vues aériennes, l’immersion dans des corridors ou les goulots, l’eau, la poussière et les diverses matières engloutissent littéralement la narration, jusqu’à ces sommets de 90 secondes sur le toit du chaos et d’un enterrement de cercueils scellés au plomb sous un lent écoulement de béton. A peine peut-on reprocher, dans les premiers épisodes, un petit abus des ralentis ; pour le reste, la réalisation est un modèle d’équilibre, où, à la manière d’un Fincher, Johan Renck (à qui on doit récemment les deux derniers clips de David Bowie) crée une architecture savante sans céder à la coquetterie de révéler ses secrets.

L’autre intelligence provient du dosage narratif, qui parvient, sur un événement connu, à reconstruire une tension imparable. Alors qu’on n’ignore rien de la funeste issue des événements, l’effroi est accru par la manière dont la plupart des protagonistes se voilent la face, consciemment ou non. On peut s’interroger sur la manière dont l’intérêt va se maintenir une fois le pire advenu, à savoir la fin de l’épisode 1 : les opérations de sauvetage maintiennent toutes le souffle coupé sans jamais sacrifier au cahier des charges d’une série lambda (histoire d’amour, twist ou cliffhanger), parce que chaque heure passée permet de rendre palpable la panique totale que devrait générer un tel événement, et l’aspect dérisoire des actions humaines face à ce gouffre béant. Le dernier épisode parvient même, à la faveur du procès, à relancer la machine et, par un autre point de vue qui réussit à être didactique sur des questions scientifiques de pointe, remoduler cette insupportable accélération vers le pire.

Mais dans ce monde réglé – a priori – par le protocole et les dispositifs, un autre cadre est savamment exploité, celui, bien entendu, du contexte politique soviétique, et de la manière dont on gère une maîtrise d’apparat tout en marchant sur des braises radioactives. Par le mensonge, les éléments de langage et l’obsession du contrôle, l’enquête est en permanence phagocytée, ajoutant au plaisir documentaire une atmosphère paranoïaque qui n’a rien de gratuit. Et ce n’est pas cette bande originale malade et toute en langueur qui viendra chanter le contraire, nimbant toute cette entreprise des tonalités les plus mélancoliques du requiem.

L’interprétation des comédiens rejoint cette ligne éditoriale, qui consiste à faire oublier les apparats de la fiction pour pleinement s’immerger dans la mémoire. Le personnage d’Emily Watson semble un peu plus canonique, synthétisant, de l’aveu même du générique final, un certain nombre de personnes ayant collaboré avec le protagoniste, et occasionnant quelques dialogues un peu convenus sur la morale et l’engagement face à la vérité. Des explicitations qui n’étaient pas nécessaires, sans pour autant entacher la tonalité générale.

En traitant des mensonges, en s’attelant à la véracité, en jouant des codes, Chernobyl est donc une construction redoutable. Alors que pourrait se poser la question sur cette frontière poreuse entre son intelligence et sa malice, notamment sur les problèmes qu’on pourrait à avoir à se divertir sur telle matière, la pudeur et la lucidité de l’écriture permettent aussi de réconcilier avec le format lui-même, si propice à l’artificialité. Car, bien au-delà du simple frisson de la catastrophe, Chernobyl chante, des salons dorés du Parti aux fermes décaties d’Ukraine, d’une chambre d’hôpital à une centrale éventrée la même colère face à l’inconscience des décideurs, la mesquinerie des hommes de pouvoir, et l’hommage digne aux sacrifiés.

(8.5/10)