Novembre 1970. Luis Buñuel et Jean-Claude Carrière, qui écrivent un scénario encore sans titre, entrent dans un restaurant de Tolède où une table leur est réservée. La salle est presque vide. Soudain un maître d'hôtel leur apporte un journal et annonce, solennel : "De Gaulle e muerto." Un déclic se produit et brusquement ils trouvent l'appellation tant cherchée : Le Charme Discret de la Bourgeoisie. L'intitulation, chez les surréalistes, est une part capitale de l'acte créateur, elle n'est jamais descriptive, elle ajoute au sens général un élément d'arbitraire poétique qui fait collage, c'est-à-dire le rapprochement de deux réalités infiniment distantes. Autant dire que ce film de jaillissement ne décrit que par un accident de parcours le charme, discret ou non, de la bourgeoisie, et qu’il a le calme trompeur des eaux qui dorment. C’est l’œuvre d'un homme farceur, turbulent, insolent, d’un artiste en pleine vigueur qui, ayant constaté l'usure des formes de scandale en cours dans sa jeunesse, donne sous une apparence "aimable" (le mot est de lui) son ouvrage le plus corrosif, le plus caustique depuis L'Âge d'Or. Aujourd’hui encore, on reste frappé par son incroyable fraîcheur, sa mécanique élégante et parfaite, sa drôlerie féroce mais sereine, sa temporalité étirée et rêveuse, presque suspendue. Charme de la construction, éclat du style et de l'interprétation, rien n'a vieilli.

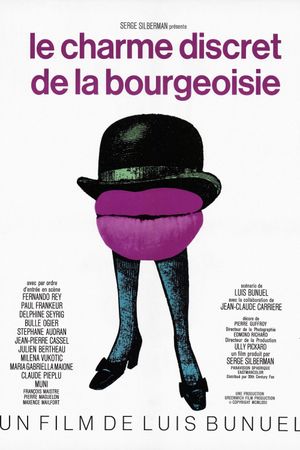

Tout le long-métrage est contenu dans l’affiche. Des lèvres pleines de faim sensuelle sont coiffées d’un chapeau melon. Elles surmontent des mollets féminins gainés de noir. Le melon, c’est le couvercle de la (bonne) société qui recouvre et protège le monstrueux appétit des notables. Buñuel nous fait ici partager la vie de quelques crapules dont la position sociale, le luxe douillet et les ménages ronflants leur permettent d'affronter vents et marées. L'ambassadeur d'un pays ouvertement fasciste et ses amis se livrent à un trafic de drogue lucratif, appuyés par leurs accointances avec l'armée, la magistrature et le clergé. Ces cloportes charmants, le cinéaste ne les accable pas, il les dépeint comme des êtres naïfs, courtois, presque sympathiques. Façon-nés par la révolution industrielle, ils ont ingurgité Kant et Hegel, appris Marx aux veillées d’examen. Ils ont certes leurs idiosyncrasies : l'un des couples contrôle mal ses instincts voluptueux, une parente pauvre s'intoxique marginalement, un fringant colonel joue tour à tour les pique-assiettes en campagne et les amphitryons dramatiquement gaffeurs, l'ambassadeur est coléreux. Buñuel semble lui reprocher davantage son impatience, très latine, que les propos réactionnaires dont il émaille sa conversation : plaisanteries sur la misère ou les étudiants qu'il débite en délivrant un sourire apéritif. Un évêque qui occupe bizarrement (à sa demande) l’emploi de jardinier est décrit avec chaleur et bienveillance : il tient même un discours antimilitariste de bonne tenue, un discours que quinze ans plus tôt l’auteur aurait placé dans la bouche d’un instituteur ou d’un ouvrier. La bourgeoisie frelatée et mafieuse du Charme Discret trahit déjà la profonde dégradation de ses valeurs, surtout si on la compare à la haute bourgeoisie, nettement plus distinguée, de L'Ange exterminateur, dont ce film offre un peu l’écho sarcastique. Mais la satire n'est pas univoque et laisse leur opacité mystérieuse, leur caractère indécidable aux significations.

https://zupimages.net/up/18/07/hwkx.jpg

L’œuvre joue ironiquement de ses modes de représentation qu'elle réfléchit et pulvérise à tour de rôle, mais en même temps ne laisse rien ignorer de l'art de composer un menu, de couper une tranche de viande, de prononcer les phrases qu'il est de bon ton de dire dans telle ou telle circonstance mondaine, de boire un martini dry pour marquer son appartenance à une classe raffinée. Combines louches, adultères à la sauvette, platitude des bavardages, conformisme élevé à la hauteur d’un dogme : cette microsociété est étudiée avec une minutie flaubertienne. La direction d'acteurs de Buñuel, assez cruelle dans sa feinte paresse, participe du même procédé. Rarement Delphine Seyrig, Stéphane Audran ou Bulle Ogier ne sont apparues aussi justes, aussi particularisées. Par leur grâce, leur charme propres, elles personnifient à travers leurs ridicules ces variantes de la bourgeoisie que sont la femme du monde affectée et sensuelle, la BCBG empruntée, la jeune fille de bonne famille évaporée et contestataire. La séduction paradoxale de l'antihéros buñuelien est bien résumée par Fernando Rey, qui distille, avec ses airs de faux gentleman, l’attrait ambigu de la contradiction. Il incarne son personnage douteux avec une urbanité exquise, une courtoisie hyperbolique, qui pimentent de cynisme son apparence respectable. Le choix des acteurs français traduit le même goût de la duplicité puisqu'il privilégie des personnalités sardoniques (Julien Bertheau) ou délirantes (Claude Piéplu) qui soufflent alternativement le chaud (la boursouflure d'une emphase saugrenue) et le froid (un laconisme glacial).

Mais le plus réjouissant, c’est le jeu. Celui consistant à ce que les personnages soient frappés d’une malédiction à la mesure de leur dérisoire petitesse : ils ne parviennent jamais à s’asseoir autour d’une table sans que des incidents fâcheux les précipitent dans la gêne, l’inconfort ou la disgrâce. Les fruits de leur position leur échappent comme la couronne de Richard III ramenée à une tranche de gigot. Délice de l’absurde. Tout cela demeure inconscient, on peut le dire, entre la poire et le dessert. Quelle que soit l’origine du complot qui les malmène (métaphysique, politique, obsessionnel), celui-ci est tranquille, limité, les victimes sont sinon consentantes, du moins velléitaires et pleines d’allant. L'action se précipite, le dîner chez le colonel s'avère une immense mystification, les convives se retrouvent piégés sur les planches d'un théâtre, contraints par le souffleur de s'insérer dans l'action dramatique. Réveil... La soirée chez le colonel se déroule enfin normalement. Les invités échangent les lieux communs d'usage. Et d'un coup, nouvelle esclandre, nouveau scandale : le ton monte entre le colonel et l'ambassadeur ; aux injures succèdent les gifles, aux gifles les coups de pistolet... Cauchemar. Réveil… Le récit à tiroirs se déploie comme un enchâssement de micro-intrigues à mesure que la dimension onirique fait irruption puis fusionne avec la réalité, jusqu'à créer des zones de totale incertitude. On bascule d'un univers (réel ?) à un autre univers (le souvenir ?) pour atteindre une forme extrême qui emmène jusque dans le rêve du rêve. Buñuel jongle avec des images d'Épinal empruntées aux discours de la psychanalyse ou de la mythologie, joue à cache-cache avec ses propres figures, utilise différents registres (le sien, celui du savoir et de la mémoire collective) comme autant de niveaux qui se répondent et se démasquent les uns les autres à l'infini. Même si l’on décèle une évolution ou des indices fonctionnant comme des signaux, la chute diffère toujours de ce qu'on a pu anticiper. Tantôt c'est la tonalité affective d'un épisode qui substitue insensiblement un climat tragique à la légèreté humoristique. Tantôt c'est la multiplicité des retournements qui produit une sorte de spirale vertigineuse, lorsque les songes, dans la dernière partie du film, s'imposent par leur tangibilité, mettant à l'épreuve la perspicacité du spectateur. Celui-ci est livré pieds et poings liés à l'illusion : le plaisir de la surprise s'ajoute à celui d'avoir été roulé dans la farine.

https://zupimages.net/up/18/07/icfg.jpg

Ici les rêves constituent la valve de sécurité pour quiconque passe son existence à mettre les petits plats dans les grands. Si on les examine de près, ils ne diffèrent pas essentiellement de la réalité trouble et ambiguë qui cerne les personnages. Rencontre œdipienne avec la mère défunte, présence libératrice d'un spectre ensanglanté, impression pénible d'un simulacre qui est peut-être celui de la vie même... Les fantasmes constituent, sous la surface glacée des égoïsmes qui calculent tout, sous le commerce des galanteries, les prières muettes au Veau d’or. L’existence est assimilée à une gigantesque frustration, à une comédie piteuse du non-accomplissement, à un acte perpétuellement manqué en comparaison avec une "belle mort", festin suprême et consommé. Car la mort préside la fête, c’est évident : plus de quinze cadavres émaillent le récit. À chaque fois que le repas tant attendu est servi aux invités, elle est proche. D'abord sous la forme littérale d'une veillée funèbre, puis après des menaces de plus en plus précises, par l'exécution pure et simple des convives. Mais sans doute les personnages sont-ils d’abord pris dans un état crépusculaire, doucereux et confortable dont l’issue récurrente, qui les montre cheminer ad eternam sur une route en rase campagne, donne la clé : ces gens s’en tireront toujours, leurs agapes sisyphéennes n’auront ni terme ni début. Peut-être sont-ils défunts comme leur classe, embaumée et réanimée pour un intemporel dîner en ville. Peut-être parcourent-ils cette voie lactée située au-delà du temps, celle de l’imaginaire buñuelien, plus picaresque que jamais. Où qu’ils aillent, fût-ce en enfer (s’ils n’y sont déjà), ils trouveront toujours quelqu’un à soudoyer et se tailleront la place la plus tiède.

Car l’auteur se révèle doublement malicieux en épinglant aussi bien la dérision de l'utopie révolutionnaire que les tares et hypocrisies bourgeoises, dans un esprit nihiliste très prophétique. Toutes les déviances, toute la chienlit, toutes les turpitudes s’entendent comme larrons en foire, atomisées par le plastic de l’humour. Ces gens pratiquent l’auto-justice, révolvérisent, mouchardent ou empoisonnent leurs ennemis. Ils insultent l'armée, blasphèment les sacrements, corrompent l'État. Les entourloupes se font sous le manteau, les militaires carburent à la marijuana, les curés achèvent les mourants à la carabine, les notables font le coup de feu devant les buffets froids, l’Église avale son goupillon et les fantômes poussent au crime les petits enfants. Comme Sénéchal, le réalisateur se paie le luxe d'oublier son texte, mais il le fait très délibérément. Lui qui utilisait force gros plans et des mouvements d'appareils infimes tourne cette fois entièrement à la Dolly avec des zooms, en travellings avant ou arrière. Lui qui adore les répétitions redoutait d'avoir à filmer ces repas sempiternels, et surtout d'être limité dans sa mise en scène par la parité de ses personnages : comment cadrer sans monotonie six protagonistes d'importance égale ? Il s'est finalement régalé à varier toutes les combinaisons, en les brisant ou en jouant sur la mobilité du cadre pour rattraper, chasser en asymptote ou décentrer ses acteurs. On peut considérer que la vraie création commence au moment où le créateur se surprend lui-même. L'idée qu'un cinéaste de soixante-douze ans, toujours en alerte, plus lucide et aigu que jamais, puisse encore se remettre en question et, changeant de peau, ne laisser aux analystes qu'une dépouille superflue, ne laisse pas d’étonner. Le Charme Discret de la Bourgeoisie ne se lit ni comme un livre ouvert, ni comme un cryptogramme, ni comme un alphabet à soupe. Refus de la psychologie, refus de la symbolique, refus des lois unilatérales de l'écriture, refus du refus systématique. Buñuel jubile à déranger des traducteurs trop empressés, à se prendre en défaut lui-même, et à fuir toute estimation de son œuvre par le besoin d'échappatoire que lui dicte ce jeu qui se pratique sans règles. On n’a pas fini de s’en délecter.

https://zupimages.net/up/18/07/euln.jpg