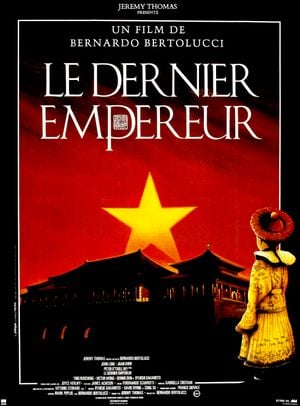

À trois ans, on l'appelait le Fils du Ciel. Le garçonnet, ainsi élevé si jeune au rang de dieu vivant, ignore encore qu'il sera le dernier empereur de Chine. Sa vie commence avec juste ce qu'il faut d’apparat démesuré, de bruissements d’étoffe derrière la majesté imposante des hauts murs de la Cité interdite, première prison de Pu Yi, brutalement jeté de l'enfance dans la fosse impitoyable de l'Histoire. En 1911, trois ans à peine après son accession au trône, les partisans de Sun Yat-Sen proclament la République, et Pu Yi, autorisé à conserver son titre, n'est déjà plus qu'un symbole. Entouré de sa cour, ignorant de ce qui se passe à l’extérieur, il poursuit une éducation qui s'ouvre sur le monde avec l'arrivée, en 1919, de Reginald Johnston, professeur d'anglais. Pour le distraire, on le marie bientôt à une jolie Chinoise de bonne famille, Wan Jung. En 1924, expulsé de son palais, il trouve refuge à la légation japonaise de Pékin avant de s'installer à Tien-Tsin, port cosmopolite, où il va mener l'existence d'un play boy. Les Japonais lui offrent le trône de la Mandchourie, état autonome dont il n'est que le souverain fantoche. En 1945, accusé de collaboration avec l’ennemi, il est fait prisonnier par les Soviétiques puis remis, en 1950, aux dirigeants du nouveau régime. Interné pendant neuf ans, l'ex-empereur, devenu le matricule 981, fait son autocritique, est libéré pour bonne conduite, et finit sa vie comme humble jardinier. Bertolucci raconte tout cela : soixante ans d’une vie parcourue en deux heures quarante fastueuses, durée nécessaire pour atteindre l'épaisseur et la temporalité du romanesque.

Les craintes pouvaient être nombreuses. Pour commencer, il s'agit d'une superproduction internationale et l'on sait que les films à vocation de divertissement universel ont presque toujours raison des ambitions les plus pures, que de solides réputations s'y engloutissent et que le paraître y étend un empire qui laisse peu de chance à l'être d'un simple cinéaste, fût-il un lion furieux. Ensuite, à supposer que Bertolucci ait parfaitement réussi à dominer les moyens dont il disposait et qu'il soit parvenu à demeurer Bertolucci à tous les stades de son impressionnante entreprise, il était permis de redouter qu'il n'ait pas eu le cœur de s'insurger contre ses propres dispositions à l'emphase. Sa filmographie ne manque pas de moments d'égarement, fruits d'un goût du drame lyrique mal contrôlé. Un piège lui était tendu : que tant d’abondance n'accouche que d'un "beau spectacle", bien léché, bien huilé, ciselé pour séduire, inféodé aux orthodoxies de la très officielle China Film Corporation. Que d'un budget imposant (25 millions de dollars), de deux ans de préparatifs, de six mois de tournage, d'une débauche de figurants tout empanachés de tralalas en plumes et broderies d’époque, ne naisse que l'un de ces produits d’exportation culturelle où tant de grands réalisateurs ont perdu un peu de leur âme. Bref, la partie ne paraissait pas gagnée d'avance.

https://www.zupimages.net/up/18/07/e4u4.jpg

Ici elle l’est, même si tout ne tient pas la note de la remarquable première heure, consacrée à l’enfance de Pu Yi. Des pagodes aux toits d'émail, du trône laqué sur lequel on assoit le petit prince aux grimaçantes magnificences des sculptures, c'est l'enchantement. Étendards bariolés et lampions fleuris, trésors de jade et d'agate, mandarins et palanquins, armées de dragons héraldiques, divinités bouddhiques, vestiges de vieilles légendes : tout déborde d'une opulence baroque. Illuminé par l'éclat des ors et des rouges, le décor exubérant de la Chine impériale ne pouvait engendrer qu'un film somptueux. D'autant qu'à l'image d'un Visconti célébrant les luxes de l'aristocratie italienne, Bertolucci semble fasciné par les arabesques d'une dynastie déchue. Les séquences étonnantes abondent : l'enfant présenté à la vieille douairière Tzu-Hsui qui va mourir et le proclame empereur, le même saluant la fine fleur de son royaume rassemblée dans son palais, les milliers de courtisans qui se prosternent devant le petit Peter Pan oriental après que celui-ci a franchi l’ample rideau jaune flottant doucement au vent, les mains ancillaires qui glissent sur les soieries et les cotonnades, dénouant les dizaines de vêtements des jeunes époux qui se caressent, les sensuelles parties de colin-maillard de part et d'autre d'un voile de soie tendu sur un fil, la nuit de noces où l’amour se fait sous un drap qu’un incendie éclaire... Par ces étoffes qui dessinent les formes et les mouvements, ne font écran à la chair et aux choses qu’en épousant ce qu’elles cachent, présentent leurs moires et leurs transparences, leur éclat et leurs pans obscurs, l’obturation se change en un superbe contact et ce contact en impulsions visibles. Comme les peintres d’autrefois, le cinéaste sait utiliser à des fins expressives les plissés et les gonflements ; il invente le mode cinématographique du drapé.

Si les bouleversements de l'Histoire s'arrêtent aux portes de la Cité interdite, les échos des révoltes et de leur répression parviennent aux oreilles de l’empereur, mais le cérémonial auquel il est soumis ne lui conserve l’autorité qu'en apparence. En fait, ce rituel est maintenu pour mieux contraindre le jeune homme à se borner à n'être qu'une image. Tout au long de l'itinéraire initiatique (étant entendu que l'initiation se fait à la mesure de l'histoire d'un continent) qui le mène de son château de cartes à son camp de rééducation, il apprend à ne plus être cette image charmante et dérisoire que la République chinoise a fait de lui. Bertolucci peint un être dont la vie s'est avant tout pensée en termes de représentation, et qui ne perdra ses dernières défroques que dans la Chine communiste, avant que la Révolution culturelle ne vienne à son tour dénoncer les mensonges de ce qu'on tenait pour irréfutable. C’est ici que le bât blesse. Moins convaincante est la reconstitution de cette période, plombée par un académisme que le réalisateur avait su éviter jusqu’alors. Un peu vidé, il se contente d'assurer la visite guidée et les relations publiques, à la manière désincarnée d’une expostion "trésors et mystères de l’Orient" aux Galeries Lafayette : brocante de sensations touristiques (la Mandchourie éternelle en forfait "chameau"), d'efforts pédagogiques (le pourquoi du comment tout en flashbackeries feignasses) et de remerciements diplomatiques, voire idéologiques (un peu forte de thé, l'évocation caricaturée du bouleversement maoïste, alors qu'on sait que les Gardes Rouges ont probablement bousculé très fort leur ex-empereur). Autant de lenteurs et de maladresses qui, bien que dommageables, se laissent pardonner au regard du mouvement global du film, de ses enjeux profonds, et surtout de ce que de nombreuses autres scènes ont à offrir.

https://www.zupimages.net/up/18/07/mbye.jpg

Car les meilleurs instants sont peut-être les moins grandioses : Le Dernier Empereur est surtout une œuvre intimiste. Ce sont les fugaces mouvements de révolte d'un éternel enfant séparé de sa mère puis de sa nourrice et enfin de sa femme, qui vit sous le signe du manque (on le voit adolescent dégrafer le corsage de sa nourrice et s'abandonner sur son sein), et qui souffre de l'absence d'une figure paternelle. Une large part du film est ainsi consacrée à la relation du jeune empereur avec Johnston, son précepteur écossais, qui connaît et respecte la Chine mais chamboule quelque peu les traditions. Il est le passeur entre l'Occident et l'Orient. Si la bicyclette qu'il offre à Pu Yi préfigure de façon ironique les millions de vélos de la Chine moderne, elle est surtout le symbole ambigu d'une certaine forme de liberté pour le héros (au grand dam de son entourage), mais qui rend d'autant plus manifeste son enfermement au sein du palais. Ce personnage offre quelques-unes des séquences les plus élégantes, légères, souvent drôles — jusqu'à ce que le rire se glace, comme lorsque le héros, en tenue occidentale, joue au tennis sous l'arbitrage d'un Johnston plus british que jamais et où on vient l'arrêter : irruption de la politique dans le jeu, comme si tout cela n'était qu'une gigantesque farce de l'histoire, une blague de mauvais goût, à la fois tragique et ridicule.

C’est que le gamin candide, amené à braver les interdits (couper sa natte, porter des lunettes…), est en perpétuelle recherche d'une identité, bloqué dans l'impossibilité de devenir adulte, contraint par la dialectique de l'ordre et du désordre (le palais se dégrade et sa femme devient folle tandis que s'organise la Chine de Mao). Moutard entraînant au pas de course, dans le labyrinthe des salles et des escaliers, une théorie de vieux eunuques essoufflés, puis montreur de chimères dans un théâtre de marionnettes où il ne lui reste plus que le pauvre plaisir d’en tirer quelques ficelles, Pu Yi se réduit peu à peu à un désert de peau lisse et aveugle, un trou noir par où s’engouffre toute la dépression du monde, masque mortuaire s’abandonnant à la drogue d’une overdose de mains serviles qui le palpent à travers une pièce de soie tendue. Durant toute sa vie, il n’aura fait que passer d'une prison à une autre, et n’aura pu exercer qu'un simulacre de pouvoir, un pouvoir factice et théâtral, de pure forme, impuissant qu'il sera à aller contre le cours de l'Histoire. On ne sait s'il fut réellement un lâche, un pantin sans cervelle ou un caméléon habile, uniquement préoccupé de survivre aux tumultes sanglants de son époque. Bertolucci ne tranche pas, il laisse une partie du portrait dans l'ombre, d’une part car on ne sait pas tout de lui, de l’autre car ce mystère est beau et contribue à la démonstration morale de son récit. Ce qui le passionne, c’est le mouvement entre permanence et mutation, changement et pérennité d'une culture millénaire, parasitée par les mutations événementielles ou historiques. Renonçant à l'hagiographie linéaire, il a choisi de morceler son récit de souvenirs éclatés afin d'illustrer la tragédie d'un homme déraciné, abandonné par son destin. Morceaux choisis comme autant de séquences qui éclairent la personnalité de Pu Yi. Sans les juger, il montre ainsi sa progressive déchéance, sa faiblesse maladive, ses sursauts velléitaires, ses choix malheureux, ses traumatismes et son incapacité notoire à diriger son existence. Servi par le subtil travail de Vittorio Storaro, qui en rythme de couleurs différentes les étapes essentielles, il est parvenu à rendre sensible l’injustice de cette vie unique, le tourbillon des pensées qui agitent le dernier empereur, ses éternelles aspirations jamais abouties.

https://www.zupimages.net/up/18/07/lfr6.jpg