Pour ceux qui l’ignoreraient, Nikolaus Harnoncourt fit partie des pionniers au disque de la réinterprétation de la musique ancienne sur instruments d’époque ou copies de ces derniers. Retrouver les sonorités de ces instruments et les techniques de jeu bien sûr ne suffisaient pas. Encore fallait-il tenter de redécouvrir ce que les partitions ne notaient pas, parce qu’évident pour les musiciens de l’époque. Et donc s’imprégner des traités anciens d’interprétation, de chant… Harnoncourt a écrit des articles et essais passionnants sur ces questions : https://www.senscritique.com/search?q=Harnoncourt&categories[0][0]=Livres

Il aura beau cela dit l’avoir répété cent fois, beaucoup n’ont jamais voulu le comprendre : il ne saurait y avoir d’authenticité en matière de musique ancienne, dans la mesure où la tradition d’interprétation a été rompue de manière irréversible et qu’aucun enregistrement ne pourra nous renseigner sur la façon dont sonnèrent pour la première fois les œuvres du Moyen Âge, de la Renaissance ou de l’époque baroque. L’objectif d’Harnoncourt n’a donc jamais été la quête d’authenticité, mais de proposer des interprétations modernes, inscrites dans le présent des musiciens et des auditeurs, en partant du principe que le meilleur moyen de le faire est de recourir aux moyens dont disposaient les compositeurs de l’époque.

Outre une facture instrumentale différente autrefois, sans parler d’instruments ayant carrément disparu par la suite comme le hautbois de chasse, on peut dire que, à quelques exceptions près, la musique sacrée européenne destinée aux offices n’a été chantée pendant des siècles que par des voix masculines. Les parties aiguës de soprano et d’alto étaient tenues par des garçons et des hommes chantant en fausset (falsettistes), ou encore par des castrats, (pas dans les églises luthériennes).

Reste la question des effectifs. Combien d’instruments par partie, combien de chanteurs dans les chœurs ? S’il n’y a pas de consensus sur cette dernière question, tout le monde est sûr au moins que si Bach demandait par exemple au conseil municipal de pouvoir compter sur quatre sopranos, quatre altos, quatre ténors, quatre basses (trois au minimum à chaque fois), c’est qu’il ne disposait pas systématiquement de tels effectifs. En somme que chaque chœur se composait tout au plus de seize chanteurs, les bons jours. Les tenants du un à par voix à la suite de Joshua Rifkin et d’Andrew Parrott estiment quant à eux, sur la base notamment des partitions conservées, que les 12 à 16 chanteurs en question ne participaient pas tous à l’exécution des cantates dominicales. Bach dirigeait de fait beaucoup d’autres œuvres que les siennes durant les offices ; plus difficiles, ses cantates n’auraient été confiées qu’aux meilleurs chanteurs disponibles, à raison d’un seul par partie, soit quatre au total.

Cela étant posé, que penser de ces enregistrements d’Harnoncourt ?

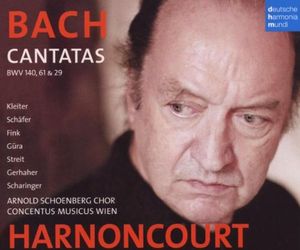

Au regard de la démarche qu’il exposait dans ses écrits et qu’il suivait plus ou moins dans ses enregistrements des années 1960 à 1980, c’est un revirement radical. Il s’en « explique », si l’on veut, de façon très partielle, à l’occasion d’un entretien mené par Benjamin-Gunnar Cohrs qui figure dans le livret accompagnant cet album réunissant les cantates 29, 61 et 140 de Johann Sebastian Bach (traduction de l’allemand par mes soins) :

« Q. — Pourquoi entre-temps préférez-vous [désormais] travailler avec un chœur mixte moderne plutôt qu’avec un chœur de garçons ?

N. H. — Cela est lié à l’avancée continuelle de l’âge de la mue. Dans la mesure où aujourd’hui les chœurs de garçons sont si jeunes que la plupart des enfants ne comprennent absolument pas ce qu’ils chantent, il en résulte soit une sonorité infantile, soit une expression puérile — ce qu’apprécient tout particulièrement certaines personnes, mais moi non, car cela va à l’encontre du sérieux et de la profondeur de la musique. Alors, si l’on ne veut pas toujours devoir attendre de trouver un chœur qui se trouverait composé de jeunes campagnards, dont la mue survient plus tardivement [sources ?], on recourt à un chœur mixte. »

Harnoncourt était-il alors devenu gâteaux ou se moquait-il du monde ? Il n’est que trop facile en effet de le mettre face à ses contradictions : « Toute modification des rapports sonores originaux peut fausser l’équilibre. Il est donc indispensable, dans le cadre d’une exécution avec chœur de jeunes garçons et avec les instruments de l’époque de Bach, de faire également interpréter les soli de soprano et d’alto par de jeunes garçons. On soulève toujours à ce propos la question de savoir si des enfants sont en mesure d’apporter les qualités musicales requises pour pouvoir interpréter adéquatement des œuvres d’une telle difficulté. Certes un garçon de treize ans [souligné par moi] ne saurait jeter dans la balance les connaissances musicales d’une cantatrice expérimentée, mais il abordera sa tâche avec une attitude bien plus naturelle et naïve. À condition d’avoir reçu les dons et les directives appropriées, de jeunes garçons sont parfaitement à même de “comprendre” cette musique et de la rendre avec le maximum d’engagement personnel. […] Le timbre particulier des voix de jeunes garçons est irremplaçable. » (Traduction du livret de l’édition en CD de 1987 de la Passion selon saint Jean dirigée par Hans Gillesberger en 1965 avec le Concentus Musicus Wien et les Wiener Sängerknaben.) Si l’âge de la mue n’a cessé de diminuer comme l’affirme péremptoirement le Nikolaus Harnoncourt de 2009, pourquoi le Nikolaus Harnoncourt de 1965 évoquait-il, plutôt qu’un garçon de quatorze ou quinze ans, « un garçon de treize ans », âge auquel une majorité de petits chanteurs aujourd’hui encore continuent à chanter avec leur voix d’enfant ? Le fondateur du Concentus Musicus Wien croyait-il à tort que les garçons de 2009 muaient vers l’âge de dix ou onze ans en moyenne ? À la place de M. Cohrs, j’aurais été plus incisif : « Monsieur Harnoncourt, vous souvenez-vous qu’au début des années 1980 vous avez commencé à confier des airs et récitatifs de soprano à Allan Bergius alors que ce dernier n’avait même pas dix ans ? Il était certes très doué, mais il sonnait effectivement très jeune. Pourquoi donc l’avoir choisi alors que vous disposiez d’un vaste choix de garçons de treize, voire quatorze ans ? Ne serait-ce pas, parce que vous aviez estimé que le petit Bergius, malgré ses neuf ans, était meilleur que ses aînés ?… Monsieur Harnoncourt, pourquoi faites-vous maintenant appel dans Bach à un chœur de soixante-dix chanteurs plutôt qu’à un ensemble de douze à seize choristes, comme beaucoup de vos confrères ? Pourquoi confiez-vous désormais les airs d’alto à des mezzos plutôt qu’à des falsettistes ? Pourquoi avez-vous toléré les débordements opératiques de Christine Schäfer dans la Passion selon saint Matthieu quand vous critiquiez ce même genre de débordements en 1965 ? En employant pour cette œuvre un grand chœur et un pupitre de sopranos garçons pour le choral O Lamm Gottes, unschuldig (ce qui, sauf votre respect, monsieur Harnoncourt, introduit un contraste totalement étranger aux oreilles du XVIIIe siècle et vraisemblablement à la pensée de Bach), avez-vous conscience de reproduire les pratiques de chefs comme Jochum, Karajan ou Klemperer, contre lesquels plus jeune vous vous dressiez ? »

Musicien brillant, Nikolaus Harnoncout avait bien sûr le droit d’interpréter Bach comme il l’entendait, de préférer finalement les voix féminines dans ce répertoire, Marjana Lipovšek à Andreas Scholl et Christine Schäfer à Emily van Evera, les chœurs de grande dimension aux petits ensembles vocaux, mais dès lors pourquoi ne pas avoir précisé que ses goûts avaient changé, tout simplement ? Rien ne me semble pouvoir excuser l’incroyable mauvaise foi qu’il affichait à la fin de sa vie, mauvaise foi qui allait culminer de façon sidérante dans l’entretien pour les suppléments DVD du « Bach-Film » (Chronique d’Anna Magdalena Bach de Jean- Marie Straub et Danièle Huillet), où le chef émet l’hypothèse saugrenue que Bach, pour interpréter les airs de certaines cantates, dut faire appel en cachette à des chanteuses, invisibles car en tribune !... Il aurait fallu pour cela commencer par s’assurer de la complicité silencieuse d’une trentaine de musiciens — en admettant en outre que les auditeurs fussent à moitié sourds, en particulier les autorités municipales conservatrices de Leipzig, qui à l’évidence n’auraient jamais autorisé une telle pratique.

Du reste, le moindre air de ténor des cantates est plus difficile que la majorité des airs de soprano de Bach, ce qui constitue un indice que ce dernier dut composer les airs en question pour de jeunes chanteurs, moins expérimentés. Quant aux airs de soprano les plus ardus, dont aucun cela dit n’approche en difficulté les airs de ténor ou de basse les plus corsés, s’ils n’ont pas été chantés par de jeunes garçons, ils le furent à l’évidence par des falsettistes adolescents ou adultes. Parce que oui, monsieur Harnoncourt, les sopranistes adultes non castrés, cela existe, même de nos jours.

En somme, ce dont témoignent les derniers enregistrements de Nikolaus Harnoncourt dans Bach, c’est l’incapacité du chef à assumer franchement ses choix artistiques tardifs, incompatibles avec la démarche sur laquelle, jeune homme, il prétendait fonder les interprétations modernes de la musique de Bach. De fait, les derniers Bach de Harnoncourt nous ramenaient de plus en plus vers le XIXe siècle.

Je ne parlerai pas en définitive du disque lui-même, pour ne l’avoir écouté qu’une fois. Et je ne le réécouterai sans doute jamais. Ce Bach enflé, désacralisé, mondain et « romanticisé » ne m’intéresse pas.

Un musicien autrichien ayant collaboré autrefois avec Nikolaus Harnoncourt me confia un jour au téléphone à propos de celui-ci : « Un traître ! Je le déteste… » Simple mélomane observant les choses de loin, j’aurai une réaction moins virulente : « Quel gâchis… »