L’ultime symphonie du Tchèque Antonin Dvorák (1841-1904) est sa neuvième, comme pour Beethoven. La remarque ne doit rien au hasard, puisque dans la forme, Dvorák se montre très classique à l’image de son aîné, avec une symphonie en 4 mouvements. Dans ses accents, elle sonne également de façon beethovénienne. Jouée pour la première fois le 16 décembre 1893, elle acquiert rapidement une belle réputation. Il faut dire qu’elle est immédiatement séduisante à l’oreille du profane curieux. Ce serait injuste de la dénigrer pour autant. Lorsqu’il la composa, Dvorák séjournait en Amérique en tant que directeur du Conservatoire de New York. Très intéressé par ce qu’il voyait et entendait là-bas, il s’en inspira, tout en restant imprégné des thèmes folkloriques de sa Bohème natale. Pour résumer tout ce qui a été évoqué à propos des influences auxquelles doit cette symphonie, voici ce que dit Dvorák à propos des thèmes soi-disant copiés du negro-spiritual ou des chants indiens «Je n'ai pas utilisé une seule de ces mélodies. J'ai simplement composé des thèmes à moi, leur donnant les particularités de la musique des Noirs et des Peaux-Rouges ; et, me servant de ces thèmes comme du sujet, je les ai développés au moyen de toutes les ressources du rythme, de l'harmonie, du contrepoint, et des couleurs de l'orchestre moderne ». Ajoutons que Dvorák avait répondu à sa manière à une commande d’un opéra basé sur l’argument d’un poème épique de Henry Longfellow (dont les ancêtres sont arrivés par le Mayflower) Le chant du Hiawatha. Selon Dvorák on trouverait La danse de Pau-Puk-Keewis dans le Scherzo et les funérailles de l’héroïne dans le Largo. Voici la traduction que j’ai trouvée pour cette partie du poème :

« Alors ils ensevelirent Minnehaha ;

ils lui creusèrent une tombe dans la neige,

au sein de la forêt noire et profonde,

sous les sapins gémissants ;

ils lui mirent ses plus riches atours,

l'enveloppèrent d'une robe d'hermine

la couvrirent de neige, semblable à l'hermine.

Ainsi fut ensevelie Minnehaha.»

Qualifiée de Symphonie du Nouveau Monde, l’œuvre doit donc à la fascination exercée par l’émergence de la nation américaine par Dvorák. L’enthousiasme du compositeur se traduit dans le premier mouvement par de nombreuses mélodies qui s’enchainent très naturellement grâce à son talent d’orchestrateur qu’on opposera à ceux qui trouvent sa symphonie trop facile d’accès (on reste dans un romantisme très classique). Avec son mélange de thèmes d’inspiration populaire (et très mélodieux), Dvorák a réussi une œuvre d’essence universelle. Ce premier mouvement frappe d’emblée, en quelques notes. L’auditeur est captivé et profite des nombreuses variations. Un mouvement qui débute assez tranquillement (Adagio) puis se fait d’une grande puissance dans sa deuxième partie (Allegro molto).

Vous pensez avoir entendu le meilleur ? Oh non, car le deuxième mouvement (Largo) est une splendeur. Le thème initial est d‘une telle douceur qu’on est tout simplement hypnotisé. Ce mouvement est le plus long de la symphonie (11’ 28’’ dans cette version) mais on aimerait qu’il s’éternise à l’infini, tant on peut se gorger de cette mélodie.

On est encore sous le charme de ce mouvement quand éclate le début du troisième mouvement (Molto vivace). Extrêmement entrainant, encore une mélodie qu’on se surprend à fredonner naturellement dès qu’on connaît la symphonie.

Le quatrième mouvement (Allegro con fuoco) est le plus connu. Il dégage une grande énergie qui emporte l’auditeur. Les mélodies découvertes dans les premiers mouvements réapparaissent avec des variations. Dvorák utilise toutes les possibilités de son orchestre pour conclure sa symphonie de façon magistrale.

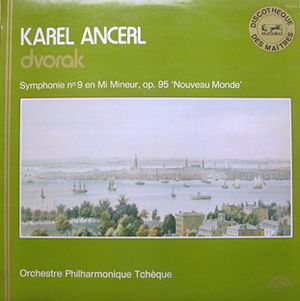

Cette symphonie faisant partie des œuvres les plus populaires du répertoire classique, elle a fait l’objet d’innombrables enregistrements. Je me suis fié à quelques recommandations de spécialistes pour me procurer celui-ci. Il date de décembre 1961 (pour le label Supraphon), avec Karel Ancerl dirigeant l’Orchestre Philharmonique Tchèque. Des enregistrements plus récents sont disponibles, certains accessibles à l’écoute libre pour ceux qui ont le temps et la curiosité de rechercher les différences (qualité de la prise de son, cadences choisies, accent sur tel ou tel type d’instrument, direction d’orchestre, etc.) Celui-ci reste une référence (clarté instrumentale, des percussions notamment). Ce sont ses compatriotes qui jouent Dvorák. L’inspiration bohémienne est particulièrement bien mise en valeur, la prise de son irréprochable et la symphonie jouée avec émotion et sans la moindre vulgarité. C’est beaucoup mieux que du solide.

Précision, cet enregistrement réputé a été édité à de nombreuses reprises, sous différents habillages, souvent associé avec d’autres œuvres. La présente jaquette n’est qu’une des présentations existantes (pas la plus récente).