Rédemption en cours du Prince

Après deux tomes de mise en scène, l'action démarre enfin : le Prince de Mortelune s'engage sur la voie d'une rédemption par l'amour qu'il porte à Violhaine; il abandonne sa cruauté - ce que lui reprochent ses courtisans - il est vrai fort travaillés par le Duc Malik. Jugé indigne par les partisans de la violence et de l'oppression des foules privées d'eau, il perd son pouvoir, et commence à fuir aussi bien les perversions liées à son autorité que le harcèlement du Duc Malik, qui voudrait bien connaître le secret de la jeunesse éternelle - comme on le comprend !

En même temps, cette fuite se transforme en une quête mystique de la Mer / Mère : Nicolas, en jouant du violon, a le pouvoir de susciter des bourrasques marines et de donner à voir, à entendre la mer à ses auditeurs. Mais cette quête reste bien improbable : la force d'évocation de Nicolas jouant du violon reste confinée dans l'imaginaire, la poésie ("l'art de faire" un monde autre). De là à ce qu'il prenne substance, il y a de la marge.

Violhaine, victime du désir des hommes, découvre l'amour dans les bras du prince de Mortelune lors d'une scène sado-maso qui émoustille. Rédemption du Prince (par la perte du pouvoir qui corrompt), rédemption de la pauvre fille perdue (par l'amour du Prince) : nous voici bien sur la trame de l'un des mythes populaires les plus anciens.

"Saint Jean-Baptiste" (l'emplumé qui fait "Cocorico" sur les tours de Notre-Dame), annonce la venue du Messie. Il s'agit là d'une convocation fort inattendue des traditions chrétiennes, sous la plume d'un Cothias, grand imprécateur anti-religieux; pourtant, le vocabulaire employé par "Jean-Baptiste" ne laisse aucun doute à ce sujet : il est tiré tout droit des traditions évangéliques : "J'ai vu une très grande Lumière", "Agneau sacrificiel", "In nomine pater, et filii..." (ça, c'est du latin de cuisine, mais Cothias n'y regarde pas de si près)...

Toujours est-il que "Jean-Baptiste" réinsère le récit dans une perspective messianique : la quête de Nicolas, du Prince, de Violhaine, de Barnabé, c'est le retour à l'enfance, au Féminin perdu par la faute des hommes, à la Nature pure des premiers temps. Vous vouliez du mythe ? Pour un peu, il y aurait là-dedans des sonorités du "Traité de la Réintégration", de Louis-Claude de Saint-Martin.

Evidemment, Jean-Baptiste dérape vite : on n'est pas chez Cothias pour rien, et puis, il faut bien faire avancer l'action : il se persuade que "l'Enfant-Rat" (véritable Christ appelé à sauver le Monde) est l' "Agneau sacrificiel" dont il devra "Boire le sang et manger la chair"... Il ne manque plus grand chose à la messe chrétienne. Quand Jean-Baptiste va vouloir mettre la main sur cette petite danseuse, Barnabé va s'y opposer, d'où la formation du groupe de quêteurs...

Par opposition au monde industriel défunt, dont les tuyauteries inhumaines et insensées parsèment les décors, Barnabé réussit (provisoirement...) à conserver un bric-à-brac enfantin et charmant chez lui : le monde des recoins minuscules et des souvenirs tendres du temps de la Mère, pour peu qu'on s'en souvienne. Ce handicapé compense son inefficacité matérielle par la référence aux réalités psychiques, quasi absentes de ce monde pervers et immobile.

Les pouvoirs en place sont soigneusement égratignés par Cothias : l'Eglise (L'Archidiacre) et la Police (le chef de la Police, avec son masque à la Mike Myers dans "Halloween") sont de gros vilains qui veulent massacrer le peuple, et tuer Violhaine pour maintenir leur autorité égoïste.

L'imaginaire et la poésie semblent éloigner de l'obsession sexuelle, très présente ici : les héros sont de plus en plus habillés quand ils s'orientent vers la Quête (Nicolas perd ses cuissardes et ses jarretelles transgenres, assez affriolantes, courant sur ses hauts de cuisses nus, pour s'habiller intégralement en saltimbanque plus classique lorsqu'il joue du violon; Violhaine ne peut croire que Barnabé ait d'autre envie que celle de coucher avec elle; l' "Enfant-Rat", qui avait le sexe nu depuis plusieurs épisodes, est culotté pour la première fois...). Tandis que dans le monde de la perversité masculine et industrielle, seule la brutalité de l'érotisme immédiat maintient en vie : les sexes nus (alors que le reste du corps est fréquemment vêtu) se baladent un peu partout (non sans avoir fait l'objet d'une dépilation esthétique), et les bas-cuissardes habillent davantage les garçons que les filles. Visiblement, l'antagonisme enfance imaginative / âge adulte brutal et sensuel est intensifié au maximum.

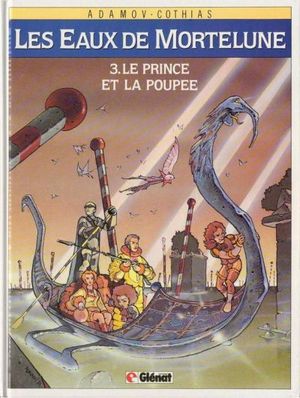

Philippe Adamov donne à voir ce monde mélancolique et mystique avec une lisibilité et un professionnalisme qui confond; chaque vignette captive par son relief, sa rigueur, sa clarté; l'équilibre des couleurs est dûment conçu : il fallait trouver l'équilibre entre les bariolages criards des accoutrements extravagants du bal du prince de Mortelune, et d'autre part les tons mornes et cassés de ce monde crépusculaire, où personne n'a vu le soleil, et où les oiseaux tombent cramés en plein vol sous l'impact de flocons de neige pas vraiment rafraîchissants.

N'oublions pas qu'au-delà des avatars de ces personnages, nous allons progressivement vers le monde de Mortelune, en tout cas nous y sommes davantage qu'à l'époque de sortie de l'album. Eau, énergie, pluies acides, sécheresse, déchets toxiques, érotisme supplantant toute autre vocation...

En fait, n'y a-t-il pas du Duc Malik dans chacun des vieillards qui se botoxent, dans chacune des adolescentes qui, à quinze ans, se fait refaire les seins parce qu'elle se croit moche ? N'y a-t-il pas le même désespoir baroque dans tous ces corps qui se font tatouer à grands frais et à grande douleur, pour être conforme à la contrainte sociale ? On peut rigoler des oripeaux des invités au bal du Prince de Mortelune : mais regardez, dans la vraie vie, les macules encreuses qui souillent le mollet d'un tel, les bras d'un autre : leur corps est violé par l'injonction du paraître. On ne procède pas autrement quand on estampille d'encre les bêtes de boucherie sortant de l'abattoir. La même mélancolie, la même nausée vous saisit devant cet abandon de tout itinéraire personnel.

Une série qui, pour le moins, séduit et donne à penser.