Critique initialement publiée sur mon blog : http://nebalestuncon.over-blog.com/2017/04/le-cirque-des-horreurs-de-junji-ito.html

REMONTER LA SPIRALE

Si l’on excepte la plus ou moins relecture d’Akira de Katsuhiro Otomo, j’ai entamé ma récente et encore timide « vraie » découverte des mangas avec Spirale, sans doute la plus célèbre bande dessinée de Junji Itô – et ça a été une baffe colossale. Je n’avais jamais rien lu de pareil – le traitement, le malaise, l’outrance m’ont fasciné, et j’en suis aussitôt arrivé à la conclusion (qui demeure pour l’heure) qu’il s’agissait là de la meilleure BD d’horreur que j’avais jamais lue.

Dès lors, je ne comptais pas en rester là, et il me fallait tout naturellement lire d’autres œuvres de l’auteur… en supposant toutefois que pareil coup de maître était difficile à reproduire, et en ne m’attendant donc guère à retrouver quelque chose du même niveau chez l’auteur, avant ou après Spirale. Impression confirmée à la lecture ultérieure de l’autre « gros machin » de Junji Itô en français, à savoir l’intégrale de Tomié, qui m’avait globalement convaincu, et qui constitue assurément encore un beau morceau de manga d’horreur, mais qui n’atteignait pas, ou rarement, à l’excellence de Spirale.

Parallèlement, j’ai certes commencé à envisager d’autres auteurs du registre – et ai régulièrement été bluffé par Kazuo Umezu, surtout ; d’ailleurs le « maître », d’une certaine manière, de Junji Itô (qui cite souvent deux influences majeures sur son œuvre : Umezu, donc… et un certain H.P. Lovecraft cher à mon cœur). Umezu a livré depuis la fin des années 1960 des monuments d’horreur en bande dessinée – à vrai dire, si Spirale demeure à mes yeux au sommet du genre, j’ai été saisi par l’inventivité virtuose d’Umezu, dans ses mangas séminaux figurant dans les recueils La Maison aux insectes et La Femme-serpent (surtout), et dans une moindre mesure dans Le Vœu maudit (j’en attends avec impatience l’édition prochaine, toujours chez le Lézard Noir, de Je suis Shingô, et, ailleurs, il me faudra bien mettre la main sur les volumes de L’École emportée). J’imagine que, sur le plan de l’histoire du genre, c’est là un auteur plus important encore que Junji Itô – même si je conserve donc la première place à Spirale.

Mais j’avais donc envie de poursuivre avec ce maître moderne – et la matière ne manque pas, d’autant que Tonkam, parallèlement aux éditions intégrales sus-mentionnées de Spirale et Tomié, avait publié bien des volumes plus brefs constituant une « intégrale des mangas d’horreur de Junji Itô » (directement reprise, sauf erreur, d’une édition japonaise équivalente) : pas mal de bouquins, donc (quelque chose comme une vingtaine ?), reprenant des œuvres diverses de l’auteur, même si l’horreur en est probablement toujours le maître mot – des bouquins aussi, j’ai l’impression, qu’il ne sera probablement pas facile de me procurer tous ? Pour l’heure, en tout cas, j’ai réussi à mettre la main sur trois d’entre eux – qui se suivent dans l’ordre de publication, d’ailleurs : Le Cirque des horreurs, Le Tunnel et Le Mort amoureux ; et c’est donc dans cet ordre que j’ai décidé de les lire, ne sachant rien de leur contenu exact.

VUE D’ENSEMBLE

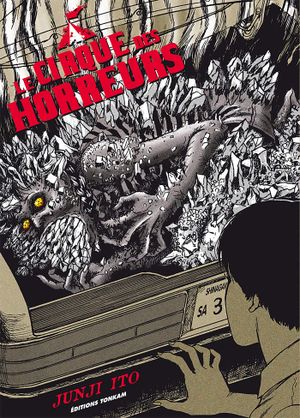

Le Cirque des horreurs correspond au treizième tome de l’intégrale de Junji Itô ; l’auteur a surtout été actif dans les années 1980 et 1990, pour ce que j’en sais – livrant Spirale et achevant Tomié vers le tournant du millénaire –, et le présent volume rassemble cinq histoires courtes, publiées en 1991 (pour la plus « vieille », qui donne son titre au recueil), 1994 (pour la deuxième, qui est aussi et de très loin la meilleure) et 1995 (les trois autres… à mon sens un bon cran en dessous). Quatre de ces histoires (à l’exception donc de la troisième, de loin la plus courte) ont été publiées dans le mensuel Halloween, bien nommé faut-il croire.

Au travers de ces cinq « nouvelles », relevant certes toutes du genre horrifique, mais à des degrés divers, nous voyons l’auteur s’exercer dans des registres subtilement (ou moins subtilement) différents. Ce qui marque sans doute dans ce petit volume – et qui le distingue notamment de Spirale et Tomié, à l’évidence –, c’est la part importante, voire prépondérante, accordée à l’humour. Les deux séries citées ne manquaient pas forcément de moments « drôles » (d’un humour noir ou jaune, certes), mais le malaise et la peur dominaient largement ; là c’est quand même autre chose… Même si cette association de l’humour et de l’horreur peut donc prendre des formes très diverses : « Le Cirque des horreurs » joue d’un burlesque extrémiste, façon Grand-Guignol, et ne fait ainsi pas mentir son titre. Si « La Ville aux pierres tombales » préfigure allègrement Spirale, « La Fenêtre d’à côté » est un bref récit outrancier, où le malaise, la peur et le rire s’associent étrangement. Quant aux deux dernières histoires, faisant intervenir les mêmes personnages, « les mystérieux enfants Hikizuri », elles évacuent presque totalement la peur, en jouant à nouveau de la carte burlesque mais dans un contexte global unissant d’une certaine manière La Famille Addams à une « horreur » plus moderne et bisseuse, dont le seul propos est bien de susciter le rire.

En fait, un peu gratuitement peut-être, je supposais avant la lecture qu’il en serait probablement ainsi, pour je ne sais quelle raison – aussi n’ai-je pas été véritablement surpris. Autre conviction qui s’est vérifiée : je ne m’attendais certes pas à retrouver dans Le Cirque des horreurs la qualité exceptionnelle de Spirale – et même pas forcément celle, remarquable mais déjà bien inférieure à mes yeux, de Tomié… Et ça s’est bien entendu vérifié : le présent volume ne joue clairement pas dans la même catégorie… Mais il contient ses bons moments, voire très bons – cependant, il est sans doute avant toute chose inégal.

Tentons de disséquer un peu la chose, histoire par histoire.

LE CIRQUE DES HORREURS

« Le Cirque des horreurs », datant de 1991, est donc très, très relativement la plus « vieille » des nouvelles ici rassemblées – bizarrement, le temps très limité entre cet épisode et le suivant (1994) a peut-être suffi pour que le trait de Junji Itô évolue vers une plus grande précision, et son traitement de l’horreur vers davantage d’audace, narrative autant que graphique. Pour autant, cette histoire courte excessive de bout en bout est à mes yeux une réussite : bonne entrée en matière, donc, si le meilleur est encore à venir – cette histoire courte, avec la suivante, constitue de très loin le meilleur moment de ce volume disparate.

Nous y suivons un jeune garçon du nom de Yoshiyuki tellement pressé de se rendre au cirque qu’il laisse en plan sa petite-sœur en larmes… Mais c’est que ce cirque produit un spectacle exceptionnel, sous ses dehors un peu pouilleux ! En fait, Yoshiyuki – comme tous les garçons de son patelin – s’y rend avant tout pour zyeuter la belle Mlle Lélia, si charmante… au plein sens du terme.

Il a bien tort – car le spectacle sur la piste ne manque pas de sel ! Dès l’apparition de ces connards abjects de clowns (je HAIS viscéralement les clowns – ce n’est pas spécialement qu’ils me font peur, même si le Ça de Stephen King m’a bien sûr fait de l’effet, ado ; c’est vraiment que je les DÉTESTE – plus encore que tout autre ersatz de « spectacle vivant » : les clowns sont des connards pas drôles – ce que Terry Pratchett a assurément démontré d’une manière hilarante), des clowns « pas très doués » par ailleurs, le spectacle foire et dégénère – un mort ? Nan, ça fait partie du spectacle ! Sauf que ça se répète… Et chaque numéro ne se contente pas d’être pathétique : il est aussi fatal.

Figurez-vous que ça m’a fait beaucoup rire ! L’horreur (légère) n’est pas vraiment graphique, ici, mais ça s’accorde bien au propos global, totalement absurde, et burlesque – comme une manière de retourner les codes tant du cirque que du Grand-Guignol. C’est totalement débile, forcément répétitif une fois que le canevas est mis en place, mais qu’importe : ça m’a fait mourir de rire ! La vague gravité qui intervient autour de la belle Mlle Lélia, et le sens profond de tout ça, n’y changent globalement rien : c’est une nouvelle drôle avant tout, caractérisée par l’outrance… et peut-être un certain mauvais goût. Mais c’est vraiment une réussite dans ce registre, sur le mode d’une bisserie excessive – voire d’une zèderie à deux doigts du nanar volontaire, exercice si souvent dangereux, mais qui pour le coup fonctionne parfaitement en faisant appel à la jubilation sadique du lecteur complice.

La BD a certes un point faible : sa fin n’est pas à la hauteur. Sans doute l'épisode, avec un canevas pareil, ne pouvait-il pas s’étirer outre-mesure, il fallait donc conclure à un moment ou à un autre – mais la fin est tout de même précipitée, bizarrement ; prévisible, par ailleurs, j’imagine… mais aussi nettement moins drôle que ce qui précède.

LA VILLE AUX PIERRES TOMBALES

« La Ville aux pierres tombales » (1994) constitue très clairement le sommet du recueil. Et ce qui m’a surpris, ici… c’est d’y trouver en fait quelque chose de Spirale, encore à venir à l’époque, mais guère, quatre ans seulement plus tard. Je suppose qu’il y a quelque chose de révélateur, me concernant sinon concernant l’auteur, dans ce jugement : ce récit tranche sur ses voisins de volume par son absence d’humour (enfin, pas tout à fait non plus…), mais développe en même temps une horreur très personnelle et inventive. En fait, « La Ville aux pierres tombales », sur une base assez proche (une ville perdue succombe à une malédiction qui lui est propre, et dont la bizarrerie se mue insidieusement en horreur pure et cauchemardesque – oui, il y a sans doute un peu de Lovecraft là-dedans, même si moins que dans Spirale), a étonnamment réussi… à me surprendre. Comme Spirale, en fait – et même si j’avais déjà lu ladite série monumentale, donc. Pas le moindre des paradoxes, hein ? Mais c’est en même temps une des choses qui me fascinent au premier chef dans les quelques mangas d’horreur que j’ai pu lire, dus certes aux plus grands maîtres du genre, tel Kazuo Umezu donc : ils parviennent souvent à me surprendre...

Une jeune fille du nom de Kaoru répond à l’invitation de son amie Izumi, qui a déménagé l’année précédente dans un trou perdu du Japon, et s’y rend donc, en compagnie de son frère Tsuyoshi, qui, par chance, vient d’avoir son permis de conduire et offre de la convoyer… car il n’est sans doute pas indifférent à l’idée de retrouver la mignonne copine de sa petite-sœur.

Mais c’est un long trajet… Et, l’inattention aidant, un drame se produit : Tsuyoshi percute avec son véhicule une jeune fille qui se trouvait sur la route ! Et rien à faire, inutile de se leurrer : elle est morte. Mais la ville où réside Izumi n’est plus très loin – et les deux visiteurs la gagnent bientôt, un cadavre encore chaud dans le coffre de leur voiture...

Situation déjà assez horrible comme ça ? Sans doute… mais le bizarre est bientôt de la partie, qui change radicalement la donne. En effet, arrivé dans le patelin paumé, Tsuyoshi manque percuter encore autre chose – une pierre dressée au milieu de la route ! Et… mais oui, c’est une pierre tombale ! Que fait-elle là ? Et d’avancer dans la ville – et de découvrir partout de semblables monticules ; absolument partout. Descendant de voiture, et retrouvant bientôt Izumi, les étrangers apprennent qu’il s’agit bien de pierres tombales : elles sont dressées à l’endroit exact où des gens sont morts… Aussi en trouve-t-on partout : dehors, en pleine rue ou sur les trottoirs, mais aussi, très nombreuses, à l’intérieur même des maisons ! Et cela produit des scènes qui ont quelque chose de cocasse – ainsi, à l’hôpital, de l’évacuation de ce vieil homme qui ne doit surtout pas mourir dans sa chambre, qui deviendrait dès lors inutilisable ! Qu’il meure dehors – pour son bien, et celui des vivants !

Étrange coutume, tout de même, que d’enterrer ainsi n’importe où n’importe qui, simplement parce qu’ils sont morts à cet endroit précis, et de dresser au-dessus de leurs cadavres ces pierres tombales envahissantes…

...

Mais attendez : qui a dit que c’était une coutume, et que l’on dressait ces pierres ?

J’ai adoré ce récit – qui m’a donc bel et bien renvoyé à Spirale. Bien sûr, il s’agit là d’une histoire tenant en une soixantaine de pages – quelque chose comme un onzième de Spirale ! Le traitement est forcément différent. Mais, sur ce format court, Junji Itô parvient à produire, déjà, ce merveilleux sentiment de bizarrerie et d’étrangeté confinant toujours un peu plus au malaise. L’histoire est inventive, bien construite, et produit bel et bien ce délicieux effet d’angoisse et d’horreur, où l’étonnement le dispute à l’outrance. L’humour n’en est peut-être pas totalement absent, mais « Le Village aux pierres tombales » demeure et de loin l’histoire la plus « horrible » du Cirque des horreurs. C’est vraiment très fort.

LA FENÊTRE D’À CÔTÉ

Tout autre chose avec « La Fenêtre d’à côté », le seul de ces récits à avoir été publié en dehors du mensuel Halloween, et surtout de très loin le plus court, puisqu’il tient en une quinzaine de pages seulement. Et c’est bien le problème : c’est beaucoup trop court… et particulièrement frustrant, parce que très bon autrement.

Le canevas est somme toute assez simple : une famille s’installe dans une maison au prix étrangement bas – au point où la mère se demande si elle ne serait pas hantée… Elle ne l’est pas, non : c’est celle d’en face qui l’est ! Cette étrange bâtisse dotée d’une unique fenêtre – laquelle donne sur celle de la chambre du jeune homme qui vient d’emménager. S’y terre en effet une petite vieille que personne ne voit plus depuis bien longtemps – mais notre héros, pour son plus grand malheur, va la voir, et l’entendre… car la monstrueuse vieille femme semble entichée de lui !

L’effet de la bande dessinée atteint son pic d’intensité avec la représentation, presque en pleine page, de la vieille bique : un visage.. insaisissable, dont on ne sait trop s’il doit faire peur ou faire rire – et il fait probablement les deux tout à la fois ! C’est très étonnant : Junji Itô use ici de son talent pour les représentations monstrueuses hors-normes suintant le malaise – nombreuses dans Spirale, quelques années plus tard à peine – mais pour un effet peut-être plus ambigu encore. On est vraiment… Ou du moins j’ai vraiment été partagé par le rire devant une créature aussi grotesque, et la peur pour la menace inéluctable qu’elle représente – le malaise faisant bizarrement la jonction entre ces deux émotions qui devraient être parfaitement incompatibles. La BD est sans doute drôle avant tout ; et la passion dévorante de la vieille bique a quelque chose d’absurde, qui trouve bien sûr à se réaliser graphiquement dans les dernières pages « réifiant » la dimension surnaturelle du récit. Mais c’est un bel exercice d’équilibriste.

Hélas, cette « nouvelle » n’en est que plus frustrante… Une quinzaine de pages, c’est bien trop peu : à peine s’est-on immergé dans cette succulente ambiance entre rire et peur, teintée par ailleurs de terreurs enfantines et sans doute d’inavouables fantasmes adolescents, que la fin nous tombe sur le coin de la figure ! C’est vraiment regrettable – parce qu’il y a bien quelque chose dans ces quelques pages. Frustrant, oui…

LES MYSTÉRIEUX ENFANTS HIKIZURI

Les deux dernières histoires, qui occupent la moitié du volume, sont autrement moins intéressantes à mon sens. Sans doute jouent-elles des codes de l’horreur, avec éventuellement quelques insanités graphiques typiques de l’auteur, mais il s’agit avant tout, et sans ambiguïté, de récits humoristiques, pouvant faire penser à une sorte de Famille Addams débarrassée des clichés gothiques-bouffons pour lorgner sur une « horreur » plus moderne dans ses connotations – mais pouvant emprunter aussi à d’autres familles dégénérées du cinéma horrifique contemporain, comme celles de Massacre à la tronçonneuse ou La Colline a des yeux, orientées cependant vers un divertissement autrement inoffensif. Côté manga, même s’il s’agit de deux œuvres on ne peut plus différentes en définitive, je suppose qu’on pourrait envisager, un peu plus tard, le Panorama de l’enfer de Hideshi Hino, éventuellement… ou pas. Car c’est bien d’une famille de psychopathes dégénérés qu’il s’agit ici… Ou, en fait de famille, il s’agit plus exactement d’une fratrie : les six « mystérieux enfants Hikizuri », dont les parents sont morts semble-t-il récemment (mais dans quelles circonstances?), et qui survivent tant bien que mal dans un Japon porté à les envisager comme des monstres… ce qu’ils sont bel et bien. Quoi qu’il en soit, ces deux dernières histoires se focalisent donc sur cette bande de malades – je ne crois pas que Junji Itô en ait fait usage dans d’autres de ses récits, mais au fond je n’en sais rien.

Mais ce sont donc clairement des récits humoristiques, sans la moindre ambiguïté cette fois. Bien sûr, ils usent des codes de l’horreur, et la mort et les sévices sont au programme – mais l’intention n’est clairement pas de faire frissonner ou encore moins terroriser. Et, même en mettant en scène des thématiques éventuellement graves, ainsi le suicide (ou le chantage au suicide) dans « L’Amoureux de la cadette », ce qui peut faire « bizarre », l’intention comique demeure au premier plan.

Ce qui fonctionne plus ou moins – mais à mon sens plutôt moins que plus. La sauce ne prend jamais tout à fait, les artifices de la narration peinent à convaincre, et, en définitive, on ne retient pas grand-chose de cette histoire, et guère plus de la fratrie sociopathe qui en fournit le prétexte – peut-être, allez, la petite dernière de la famille, écolière à couettes complètement frappée et ultraviolente, ce qui produit quelques scènes rigolotes…

J’imagine qu’on pourrait chercher au-delà – notamment concernant la « responsabilité » de l’aîné des six frères et sœurs, qui prend sur lui, en bon sarariman, de subvenir aux besoins de la famille (dit-il) : je suppose qu’il y a un peu de satire là-dedans… En fait, c’est probablement plus sensible encore dans la deuxième de ces « nouvelles », intitulée « La Séance de spiritisme », d’ailleurs bien plus amusante que la première – et où ladite séance, basée comme la première histoire sur une vague amourette (mais cette fois l’amoureux fait partie de la famille, quand, dans « L’Amoureux de la cadette », le désir venait de l’extérieur, et portait sur celle des filles Hikizuri qui avait l’air la plus « normale »), produit bien quelques moments rigolos, sur la base d’une imposture témoignant de la rivalité pouvant exister entre les frères Hikizuri.

Mais c’est globalement pas terrible, donc. Un peu amusant, oui, mais sans vrai intérêt sur la durée : aussi ces deux histoires sont-elles à mes yeux bien inférieures aux trois qui précèdent.

CONCLUSION

C’est problématique, en définitive – car c’est du coup une moitié de ce volume qui patauge dans la médiocrité, sur un mode ouvertement humoristique qui ne me paraît pas vraiment réussir à l’auteur, du moins dans ce cas précis. C’est dommage, parce que les deux premiers récits du recueil sont plus que recommandables (même en mettant de côté le troisième, bien trop frustrant pour que l’on puisse le louer).

Un recueil inégal, donc, où le mauvais n’est peut-être pas de la partie à proprement parler, mais où la médiocrité des histoires portant sur « les mystérieux enfants Hikizuri » dévalue bien trop l’ensemble, alors qu’il partait sur de très bonnes bases.

Mais je ne tarderai guère à vous reparler de Junji Itô, j’imagine – parce que, quand cet auteur est en forme et s’applique, il est peut-être bien le meilleur dans son registre.