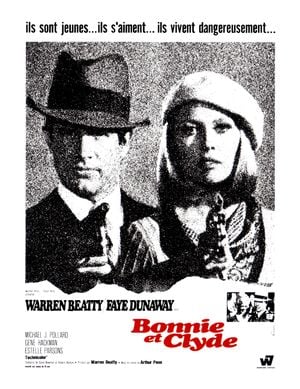

Neuf ans après The Left Handed Gun, Arthur Penn sonde une nouvelle fois l'âme tourmentée de l'Amérique profonde à travers les mythes fondateurs de sa culture populaire. Le choix se porte cette fois-ci sur le sanglant duo Bonnie & Clyde, et ce n'est pas par hasard. Au cœur d'une société en crise, durant la Grande dépression, Bonnie Parker et Clyde Barrow sont passés à la postérité parce que hors-la-loi, hors normes, anti systèmes... Glorifiés par les journaux, martyrs du fait de leur destin tragique, ils ont acquis un statut qui leur échappe : de simples braqueurs, ils sont devenus des symboles de liberté, des Robins des bois des temps modernes, des objets de fantasme pour tous ceux que la bannière étoilée étouffe. Qu'importe la vérité historique, Penn s'intéresse au symbole et sonne le glas du modèle US : le puritanisme oppresse, l'intolérance prospère, la violence en vient même à s'inviter en direct sur les écrans de TV (exécution d'un président en pleine rue, morts des enfants de la patrie au Vietnam). Le modèle traditionnel, vanté jusqu'alors, est désormais périmé, l'American Dream célébré par Hollywood est désuet, l'heure de la désillusion a sonné. C'est à cette prise de conscience que le film tend et pour se faire Penn se fait l'écho d'un mouvement populaire, enfanté dans le désespoir, qui hurle son désir de liberté, de jouissance, ou tout simplement son désir d'autre chose.

Pour y parvenir, il reprend la méthode employée dans The Left Handed Gun, gomme quelques défauts (comme le décalage entre aspect théâtral et réalisme) et règle sa mise en scène sur les états d'âme de ses personnages, sur leur rage de vivre et leur angoisse profonde. C'est ainsi qu'il confère à son road movie sa pleine puissance évocatrice, la progression sur la route allant de pair avec l'impression de cauchemar : Bonnie & Clyde va ainsi nous faire passer de la fièvre adolescente à une désillusion adulte, du rêve hollywoodien à un réalisme cru particulièrement brutal.

Comme a pu le faire Kazan avec Splendor in the Grass, Penn se joue tout d'abord des poncifs de la romance (jeune fille esseulée, prince charmant, home sweet home), avant d'exploser l'image du prétendu bonheur US. Ce n'est pas pour rien si le film débute par un quotidien au mal-être patent : les clichés sociaux pèsent, le cadre oppresse, la routine ennuie, c'est la vie dans son ensemble qui semble être brimée. C'est d'ailleurs ce désir réprimé, cadenassé par les carcans sociaux, qui s'offre à nous dès la première image : le film débute par un gros plan sur les lèvres carmin de Faye Dunaway, avant de nous dévoiler son visage entre les barreaux d'un lit. Ce corps morcelé évoque avec force une sexualité prisonnière des conventions (chambre à coucher semblable à une cellule, foyer dépourvu de vie...). On se dit alors que c'est dans la transgression que se loge le frisson : l'arme se substitue à la jouissance physique et la route appelle de ses vœux une liberté immodérée. Seulement la transgression est également d'ordre cinématographique avec un détournement des codes et des conventions qui va aboutir à une démythification pour le moins brillante.

Cela passe tout d'abord par une remise en question de l'ordre moral. Afin de mieux s'y opposer, Penn place sa caméra du côté des gangsters, défie l'ordre établi (policier, hollywoodien) et prive son film d'happy end. De même, en plaçant la quête de l'argent au second plan (les braquages se concluent souvent avec des butins dérisoires), il nous indique avec subtilité que le seul gain possible est celui de la liberté : la liberté pour deux jeunes gens de vivre pleinement leur amour, la liberté pour toute une génération de s'affranchir des diktats établis.

Le reste de la mise en scène souligne avec efficacité cette volonté de transgression, avec un jeu sur les images accélérées ou ralenties, avec un montage cut donnant l'impression d'une action frénétique, non maîtrisée, faisant progresser l'histoire par à-coups, sans plans de transition, illustrant avant tout les poussées d'adrénaline de nos personnages. Bonnie & Clyde exalte alors la rage de vivre, le vertige amoureux, et tend à nous faire croire que la vie est une fête tant qu'on la vit à deux. Seulement, chez Penn, le réalisme n'est jamais très loin et il nous interpelle d'autant plus qu'il détonne avec l'humeur bon enfant : des pauvres, nouvellement expropriés, expriment leur colère en tirant sur le nom de la banque ; un épicier est prêt à tuer pour un modeste larcin ; la faillite est telle que les banques braquées ont déjà les coffres vides... C'est le vrai visage de l'Amérique qui s'affiche alors et il est sombre, désenchanté, non hollywoodien...

Ainsi, c'est la mort qui ramène sur Terre nos personnages, et le spectateur par la même occasion. Un coup de feu est tiré, un homme meurt le visage écrasé contre une vitre (image choquante et grotesque comme dans The Left Handed Gun) et c'est le sang de l'Amérique qui souille soudainement l'écran : les rêves sont définitivement oubliés. Comme pour appuyer son propos, Penn filme ses personnages se réfugiant dans une salle de ciné, dans laquelle est diffusé Gold Diggers of 1933, merveilleux classique de l'âge d'or hollywoodien. Seulement cette époque est totalement dépassée et le film ne peut plus avoir l'effet escompté, Bonnie & Clyde ne sera plus que désillusion ! Le road movie continu mais cette fois-ci sans joie ni bonne humeur. Les mines sont tristes, les regards perdus, la mort se rappelle continuellement à nous, que ce soit par le biais des personnages croisés (un croque-mort interprété par Gene Wilder) ou des lieux traversés (les dunes aux couleurs ternes).

Mais c'est surtout à travers la représentation de la famille typiquement américaine, que Bonnie et Clyde tentent de reconstituer, que la désillusion semble la plus violente. Les retrouvailles familiales, faites dans la clandestinité, sont remplies de mélancolie. Le frère puéril et la belle-sœur hystérique (Gene Hackman et Estelle Parsons, tous deux superbes) rappellent que le cercle familial peut rapidement devenir infernal. Le quotidien est d'ailleurs aussi exaltant que les bleds traversés : petit vol, petit voleur, petite vie médiocre. Prendre la route n'a servi à rien, nos personnages n'ont pas pu se défaire des chaînes qui étaient les leurs au début du film : le cadre est toujours oppressant, comme cette chambre à coucher qui tétanise Clyde ! Il n'y a pas de rapport sexuel, pas de bonheur ou d'avenir possible dans cette société où tout n'est que cauchemar. Seule la transgression peut conduire à la survie, comme l'indique l'ultime scène durant laquelle la fuite de nos personnages sous une pluie de feu sonne comme un cri du désespoir.

(8.5)