On le sait, le cinéma de Quentin Tarantino n’invente pas grand chose. C’est en tout cas ce que l’on est tenté de croire. Il est certes toujours amusant et agréable de trouver les références dans les films de Tarantino. On peut admirer sa cinéphilie et se contenter d’être spectateur d’un exposé orchestré par un nostalgique des vidéoclubs. Il devient cependant nécessaire de se demander l’intérêt de cette symbolique névrotique. Tarantino connaît parfaitement son médium et c’est en cela que son cinéma devient précieux. Car si sa passion pour le cinéma bis et de genre et sa façon de le réinterpréter sont devenus une évidence pour tous, c’est son rapport à l’Histoire qui mérite une attention toute particulière.

Si Kill Bill s’efforce de nous rappeler sans arrêt qu’il n’est que références, et ce dès l’ouverture où le logo de la Shaw Brothers, emblème du cinéma Hongkongais des années 70, pose le film comme pur produit de culte, c’est en réalité pour en transformer l’essence.

Le film, à travers un procédé de chapitrage chère au cinéaste, passe en revue tout un pan de l’histoire du cinéma. Chaque chapitre correspondant à un genre cinématographique précis, genre qui fit la gloire de son cinéma national (film de sabre et de yakuza au japon, film de kung-fu en Chine, le western et le film noir au USA, etc.). Tarantino va cependant plus loin que la citation pur et simple. En appliquant à la lettre tous les codes, visuels ou sonores, il crée des reconstitutions presque parfaites de chaque archétype. Entre l’usage abusif du zoom propre aux films de kung-fu, les plans repris à Sergio Leone, la narration en flash back chère à Wilder ou le travail d’orfèvre accordé aux musiques et aux sons (coordonné par RZA, lui-même nourrit aux références), tout est méthodiquement calculé. La minutie allant jusqu’à repêcher des acteurs ayant fait la gloire de leur genre respectifs : Gordon Liu et Sonny Chiba en tête de gondole.

Cependant, en dépit d’un amour certain pour ces cinémas, la raison qui pousse Tarantino à les réunir ici est tout autre. La vraie nature du film, celle qui incite le cinéaste à multiplier les hommages, réside dans l’unique point commun qu’ont tous ces films : l’absence de femme. Car ces genres, en bon fruit de sociétés régies par la dominance masculine, ont écarté la femme de leur cinématographie. Et c’est par cette réappropriation des codes que Tarantino s’empare d’une partie de l’histoire du cinéma afin d’en proposer son alternative féminine. De fait, le « revenge movie » ne réside pas tant dans la trame du film que dans cette volonté d’émasculer le cinéma de genre.

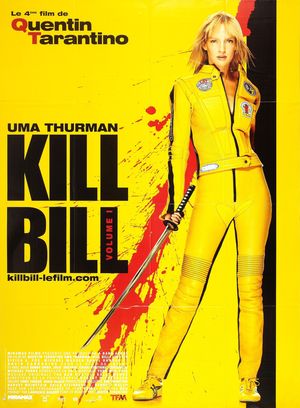

Qu’il s’agisse de travestir Bruce Lee (Uma Thurman dans la sublime combinaison jaune et noire du Jeu de la mort) ou de placer une femme à la tête d’une bande de Yakuza (l’institution patriarcale par excellence), Kill Bill foisonne de ces situations où l’homme n’est plus que le faire valoir des propos du film. Tout acte ou propos misogynes perpétrés par la gente masculine sont d’ailleurs immédiatement sanctionnés par une pénétration brutale (et castratrice) des sabres dans la chair.

Le sang s’accorde également au féminin tout au long du film. C’est dans d’immenses geyser démesurés (comme représentation baroque et libératrice des règles) que les femmes s’affirment comme la figure dominante. C’est O-Ren Ishii, s’abreuvant du sang du meurtrier de ses parents pour apparaître dans le plan suivant en combinaison rouge intégrale ; c’est Béatrice Kiddo, de plus en plus habile à force de faire jaillir le sang des Crazy 88.

Cette féminisation de l’histoire a ceci de géniale qu’elle permet également de servir une étape cruciale de la vie de femme à savoir le rôle de mère. Si la fin du Vol. 2 nous satisfait complètement sur cette idée, elle est d’autant plus nécessaire comme aboutissement d’une affirmation féminine en cinq meurtres comme autant d’étapes à franchir pour parvenir à l’épanouissement de la figure maternelle. La trajectoire du film suivant symboliquement le chemin de la grossesse. Schématiquement, l’histoire s’ouvre sur une résurrection à laquelle s’enchaine l’élimination succincte des doutes que peuvent engendrer la condition de mère. C’est cette élimination, et donc cette acceptation qui permettra à Kiddo de retrouver sa fille. Tarantino épure son film jusqu’à ne plus rien laisser d’autre qu’une mère et sa fille.

Le geste du cinéma de Tarantino n’est donc finalement pas tant cinéphile qu’historique. C’est le mouvement d’un cinéma laissé pour mort, dans lequel se réinventent des personnages qui se réincarnent dans le sang de l’Histoire pour mieux la servir.