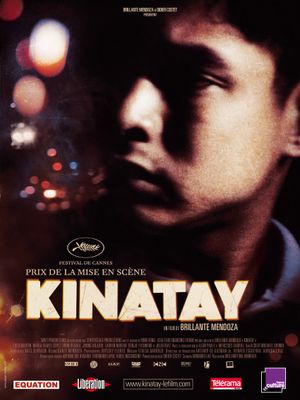

La première chose qui interpelle, bien sûr, c’est la mise en scène. Par exemple, dès le début, passé les fragments relatant l’effervescence citadine de Manille, nous est projeté un plan du couple dont nous allons suivre par la suite la descente aux enfers du mari, Peping, étudiant en criminologie. Nos deux tourtereaux s’apprêtent à quitter leur domicile, tandis qu’ils sont simplement filmés en caméra portée dans le cadre d’une scène de vie quotidienne. Une fois qu’ils ont quitté les lieux, l’image reste sur place, avant de pivoter à 180° pour nous dévoiler, dans le contre champs, un trou béant dans la façade de l’immeuble, donnant vue sur une rues emplie de tas d’ordures.. Le cadre va ensuite s’y faufiler pour suivre ces sujets initiaux sortir de la structure et entamer leur trajet. Il n’en fallait pas plus que cette simplicité pour relater un environnement hostile à l’intimité, un espace social gavé de misère, au sein duquel notre couple cabotine tant bien que mal. Flanqué d’un hyper-réalisme implacable, « Kinatay » ne laisse jamais faiblir cette mise en scène, cette remarquable utilisation de l’espace, auquel les personnages se retrouvent sans arrêt confronté. Encore au début du film, le titre, « Kinatay » (« massacre » en philippin) se voyait apparaître sobrement, pour ensuite se briser en deux. À l’instar de cette présentation, ainsi que de ce plan introductif, le film, dans son entièreté, se casse en deux. L’effervescence du départ, soulignée par nombre d’ellipses et l’entassement de plusieurs scènes différentes, épouse ensuite un rythme en quasi temps réel, lequel nous emmène, lentement, à petit pas, dans un cauchemar filmique à proprement parler atroce, insoutenable à son paroxysme. Avis aux amateurs.

Notre héros, Peping, se retrouve, selon une suite d’événements impromptus, mêlé au kidnapping d’une prostituée par un gang de Manille. C’est, bien sur, son intégrité d’inspirant policier qui se retrouve en jeu, mais le jeune homme est impuissant face à la horde. C’est encore une fois la mise en scène qui souligne cette impuissance, laquelle s’obscurcit radicalement tandis que la nuit tombe, mais aussi, encore une fois, cette cruciale rupture du rythme initial. Démarrant en trompe, « Kinatay » étire cette séquence de rapt, jusqu’à ce que celle-ci semble s’écouler en temps réel, alors que les hommes du gang emmènent leur victime du centre ville jusqu’à la cambrousse. Cette rupture, envenimée par un mixage sonore démentiel, laisse s’imposer la gravité, la véracité de ce qui se transforme en chemin de croix. Profondément annihilant, « Kinatay » embrase les frontières du cinéma en posant la violence d’un point de vue rigoureusement réaliste. La réalisation, en caméra portée, ne cesse de prendre une ampleur quasiment physique, relatant l’emprise mentale de la situation sur Peping. Et plus on avance, plus la barbarie continue, inlassablement, indifféremment. La gestion organique du son, le déroulement insidieux de l’action s’écoulant comme un poison, laissent les ténèbres envahir le spectateur qui, bien loin d’un voyeurisme décharné, est pris en témoin réduis à sa déliquescente impuissance, au même titre que le regard de Peping. Une scène atteste littéralement ce parti-pris, au cours de laquelle un collègue du personnage lui propose de regarder « le porno en vrai » en dirigeant son regard vers une fenêtre. Cette sensation est amené avec tant de clarté, de normalité, qu’elle en devient, justement par son caractère banal, d’une cruauté insondable.

Introspection sauvage, « Kinatay » laisse donc éclater, au cœur de son récit, la circulation du point de vue en proposant un corps à corps entre le regard et l’infamie, la noirceur humaine dans ce qu’elle révèle de plus ignoble : l’impuissance qu’elle procure à ce premier, et l’atroce banalité qu’elle émane. Formellement, on pourra reprocher à Brillante Mendoza son premier degré amenant à cette abjecte et désespérante errance, infligeant au spectateur sa longueur, pour lui rappeler qu’il n’est qu’un gros tas de viande dans une société démembrée. Et si je ne suis qu’un bout de viande, ce film aura au moins été ma poêle. Il n’y a pas vraiment de mot pour conclure… On pourrait juste reprendre cette incroyable phrase lâchée par un des bourreaux alors que celui-ci vient d’effectuer une tache particulièrement ingrate : « Et voilà ! ».

https://nooooise.wordpress.com/2020/04/06/critique-kinatay-brillante-mendoza-2009-voyage-au-bout-de-lasphyxie/