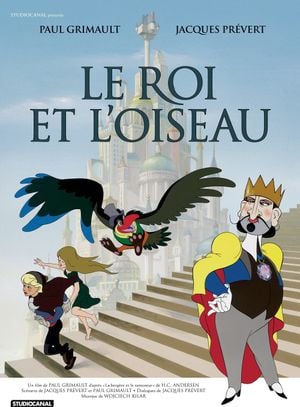

Projet de grande envergure, dont la conception s’est étendue de 1945 à 1980, Le Roi et l’Oiseau s’inscrit dans une volonté d’adapter le récit d’Andersen La Bergère et le Ramoneur, le choix le plus susceptible de laisser place à des « développements personnels » de poète. Effectivement, rythmée par le scénario et les dialogues de Jacques Prévert, la production animée de Paul Grimault a connu tant de résultats alternatifs avant de déployer l’éventail de ses ambitions, hybrides autant qu’elles demeurent infinies.

Le rythme du film n’a d’égal que sa très longue production, dont résultent deux longs-métrages : un en 1953, l’autre, résultat que nous connaissons aujourd’hui, en 1980. Celui-ci est notamment marqué par un rythme plus lent, accordant une place mesurée à la parole, et souvent qualifié de peu accessible.

Comment se manifeste la parole dans une dimension symbolique, dans le film de Grimault ? Nous en examinerons dans un premier temps l’instrument de pouvoir, avant de nous intéresser aux perspectives contestataires suggérées.

Le Roi et l’Oiseau présente la parole comme un outil du pouvoir. En effet, le long-métrage est particulièrement avare en dialogues, leur préférant une parole visuelle, et ce, principalement dans sa première partie. Dans celle-ci, nous sont dressés un cadre spatial impressionnant, sur lequel un roi tyrannique détient un pouvoir d’envergure, au cours d’un cadre temporel indéterminé, ainsi que le personnage omniscient de l’Oiseau. Ce dernier, s’attribuant le rôle de narrateur, ouvre par ailleurs le film sur un monologue exposant ces nombreux éléments. La séquence qui suit est celle illustrant le mieux l’idée de la parole comme outil de pouvoir ; elle introduit le personnage de Charles-V-et-trois-font-huit-et-huit-font-seize, roi du royaume de Takicardie, présenté comme un despote mégalomane. Durant celle-ci, nous observons un personnage profondément marqué par un strabisme, l’empêchant d’exécuter convenablement son arme, que ses valets doivent tant bien que mal cacher. La séquence est quasi-muette, seulement rythmée par les bruitages et quelques sifflements effectués par le Roi. À l’image du nom pittoresque de son personnage, l’univers présenté se révèle complexe, asservi, et en tout point calculé. La scène qui suit au cours d’une partie de chasse, tout autant chaplinesque dans sa démarche, fait singulièrement évoluer de cette ouverture : alors que le Roi s’apprête à tirer sur un oisillon – qu’il loupe en raison de son strabisme -, l’Oiseau intervient et prononce les premiers mots de l’intrigue à travers un plan en contre-plongée opposant les deux personnages. Des mots qui par ailleurs pourraient très bien être prononcés au nom de ceux qui n’ont guère droit à la parole :

Assassin ! Parfaitement, je le dis

et je le maintiens : a-ssa-ssin !

[…] Tirer sur le pauvre monde !

Et on appelle ça ‘sa majesté’…

Enfin un personnage ose rompre le silence, et cela équivaut à désobéir à l’ordre établi ! Une ouverture digne de Luis Buñuel, très représentative de l’humour du film, et où nul n’a droit à la parole contrairement à l’autorité. On notera ensuite que les instruments du Roi, tels que les gendarmes et l’Automate, sont (quasi-)muets et s’attachent également à l’idée de parole non-admise.

Les mimiques suffisent pour que le geste se dispense de mots et soit éloquent vis-à-vis du discours porté par le film. Pour autant, le film fait également usage de la parole comme forme d’échappatoire. En effet, outre le personnage omnipotent de l’Oiseau, le plus bavard du récit par ailleurs, ceux de la Bergère et du Ramoneur, détiennent la source de parole essentielle du métrage. Appartenant à deux toiles voisines issues des collections du Roi, les deux amants sont les deux véritables protagonistes de l’intrigue, et leurs dialogues demeurent bien dépendants de leurs états d’âme. C’est à l’insu de toute autorité qu’on les voit échanger leurs premiers mots, flirter par la suite sur les toits du gargantuesque palais, puis, fuyards, cachés au sein de la ville basse. À la différence des deux personnages donnant leur nom au film, le couple n’est quasiment jamais montré sur deux plans différents, n’importe à qui s’adressent les paroles. Dès lors que le silence leur est imposé, il s’en sert comme contre-pouvoir et ce sont leurs gestes qui gagneront en importance. Par exemple, dans la dernière partie du film, lorsque les deux jeunes gens sont séparés par le Roi. Alors qu’ils sont condamnés au monde aliénant du travail à la chaîne, l’Oiseau et le Ramoneur se rebellent et en font un atelier de dénigrement du pouvoir, souillant à leur façon les représentations picturales à l’Effigie. Cette séquence, burlesque dans le sens strict du terme, et évidemment non sans évoquer Chaplin, est un véritable appel à la révolte, doublé d’une réponse au non-droit à la parole ordonné.

Tout en livrant un certain éloge de l’art - l’œuvre d’art en tant que chose plus forte que son modèle -, nous assistons à la prise de parole comme réponse à l’ordre établi.

Par ailleurs, comme si le film semblait puiser çà et là dans la Nouvelle Vague et la comédie musicale sans y toucher, sa force réside dans la gestuelle et la bande-son signée Wojciech Kilar et les chansons de la plume de Joseph Kosma. On pense par exemple à cette séquence dans l’enceint de la chambre du Roi où, ce dernier, las, observe le tableau de son aspirante fiancée (la Bergère), scène rythmée par une ballade reflétant en tout point son état d’âme.

L'âne le roi et moi.

Nous serons morts demain.

L'âne de faim.

Le roi d'ennui.

Et moi d'amour…

La force du Roi et l’Oiseau réside ainsi, non seulement dans son usage de la parole et du silence, mais aussi dans la façon dont ils se complètent avec le propos politique diffus. À l’issue de la Seconde Guerre mondiale, le film de Grimault avait comme ambition première de dépeindre les méfaits des régimes totalitaires de la façon la plus conventionnelle et fantaisiste qui soit. Une touche de réalisme cachée sous une abondance de poésie.