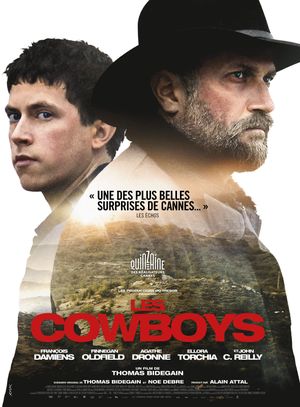

Dans une prairie française aux allures de Midwest américain, des familles se retrouvent pour un rassemblement de country-western. Les chapeaux sont vissés sur les têtes, les ceinturons habillent les pantalons, les différents stands sont montés et les banjos résonnent. Alain (François Damiens) est appelé à chanter quelques couplets sous les applaudissements de sa famille puis à danser avec sa fille. Dans cette reconstitution fantasmée de l’Amérique, le bonheur affleure alors même qu’aucun dialogue n’a encore été prononcé entre les personnages. Tout est ainsi factice, de la photographie publicitaire aux sentiments échangés, pour mieux cacher l’incommunicabilité des êtres. Dans cette parenthèse utopique, Kelly s’évapore d’abord pour rejoindre son petit-ami Ahmed, dont la famille ignorait l’existence, puis pour partir faire le djihad. Ce qui intéresse alors Thomas Bidegain (scénariste des derniers films de Jacques Audiard) pour son premier film, c’est de propulser une famille lambda aux milieux des enjeux mondiaux, ceux de la Grande Histoire.

Le parti-pris des Cowboys est alors de traiter la recherche de ce corps absent comme un western. La caméra devient le support des illusions mentales d’Alain. Il voit dans cet événement tragique la possibilité d’avoir sa propre conquête de l’Ouest, celle de l’Orient, en parcourant les paysages munis de son chapeau et de son destrier motorisé. Il entre notamment dans Charleville-Mézières comme dans un territoire comanche regardant depuis sa voiture les « Indiens » avant de prendre le courage de rentrer dans un campement où les tentes se sont transformées en caravanes. S’il joue au cowboy, c’est uniquement son fils, Kid (Finnegan Oldfield) qui en deviendra un. C’est lui qui monte véritablement à cheval. C’est lui qui fume littéralement le calumet de la paix avec les Talibans. Les Cowboys repose ainsi sur le dépassement de son propre imaginaire pour catalyser sa propre violence : de celle explosive du père à celle contrôlée du fils.

Néanmoins en faisant de Kelly un corps absent, Thomas Bidegain se refuse toute compréhension ou explicitation des raisons qui poussent une jeune lycéenne des Ardennes à partir faire le djihad dans les années 1990. La moindre réflexion est annihilée par une temporalité volontairement déstructurée autour d’ellipses évinçant les prises de décision, les retours sur soi ou encore le moindre discours. Pour seoir à son spectateur, Les Cowboys préfère miser sur le pathos familial avec les sempiternelles scènes de disputes, de cris ou de larmes accompagnées évidemment d’une musique grandiloquente. L’œuvre se sabre au profit d’une sorte de pensum subjectif porté par des personnages sans enjeu politique et/ou social. Si Bidegain choisit de mettre en avant les codes du western, il en prend également les nocifs schémas scénaristiques d’avant la révolution de la fin des années 1960 sur la place des Indiens portée notamment par Elliot Silverstein (Un homme nommé cheval, 1969) ou Arthur Penn (Little Big Man, 1970).

Thomas Bidegain cantonne les Arabes à n’être que des tâches hostiles dans l’arrière-plan comme les silhouettes sur les toits des cités d’Anvers. Ainsi lorsqu’un Arabe parvient enfin à prendre la parole en invitant Alain chez lui pour lui parler de ses conditions de vie, ce dernier lui répondra : « J’en ai rien à foutre » ! Si ce refus de misérabiliste peut être louable, il montre bien l’occidentalocentrisme de l’œuvre. On retombe alors dans le problème du point de vu qui émanait d’American Sniper (Clint Eastwood, 2015). La barbarisation orchestrée par les personnages occidentaux (« sauvage », « jeu d’Arabe ») se distille alors insidieusement dans la mise en scène avec une accentuation de l’horreur des sociétés arabes comme ce pendu laissé toute la nuit. La seule beauté serait alors uniquement les paysages comme laisse entendre le personnage pesant et grotesque de John C. Reilly.

Cette prise de position choque d’autant plus qu’elle continue lorsque l’intrigue passe sous l’égide de Kid, censé être véritablement cowboy parce qu’il considère les Indiens comme le montre grossièrement la scène finale où il construit un arc. En effet, la deuxième partie du film fait passer les Arabes de terroristes à peuples miséreux à aider. L’Occidental devient alors l’homme providentiel sauvant la veuve et l’orphelin de l’injustice des lois locales. L’Arabe chez Bidegain n’a le choix qu’entre participer à la violence contre l’humanité (occidentale, évidemment) ou subir l’horreur de sa condition. Il suffit de voir le traitement du personnage de Shazhana (Ellora Torchia) – jeune femme « sauvée » pour le réalisateur, arrachée à sa société pour d’autres – pour comprendre la position messianique donnée à cette famille ouverte d’esprit, car prenant littéralement chez elle une « ennemie » dont le seul malheur serait de parler arabe et de porter un voile.

Ainsi, c’est le traitement cinématographique de l’œuvre qui est sujette à polémique : Comment représenter, et faire exister, l’autre ? Comment ne pas se laisser dépasser par la vision racisée de son personnage ? Les Cowboys ne répond à aucun des enjeux qu’il pose en préférant, comme dans les scénarios de Bidegain pour Audiard (Dheepan), voir ses personnages souffrir que comprendre.