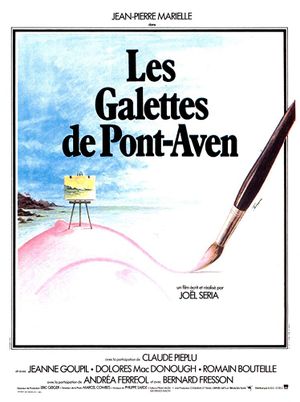

Si Les galettes de Pont-Aven parvient à arracher autant le sourire que le petit pincement au cœur, c’est avant par l’association intelligente d’un comédien au panache inégalable et d’une écriture aux petits oignons. Celle qui oublie d’être finaude lorsqu’il s’agit de caractériser un personnage haut en couleur, qui jamais ne trahit son amour pour les petits arrière-trains fermes et rebondis, surtout pas pour remporter l’adhésion d’une morale bien pensante qui pourrait faire la tronche devant tant de laisser aller.

C’est là la marque des seventies, qu’elles furent françaises, américaines ou d’ailleurs, il y a dans le cinéma de cette époque une liberté de ton qui encore aujourd’hui fait un bien fou. Voir Jean-Pierre Marielle parler de cul à longueur de bobine, avec toute la verve qu’on lui connait, gratifiant de punchline paillardes les femmes qui croisent son chemin comme on récite une poésie, c’est la promesse d’un sourire sur le visage pendant 1h40, et pas une seconde de moins.

Enfin, peut-être un peu moins finalement, puisque entre sa roucoulade paradisiaque et ses retrouvailles avec sa bosse matinale, l’homme perd son sourire, le temps de broyer le noir qu’il ne réserve pourtant pas même à ses toiles. C’est certainement aussi ça le petit secret de fabrication des galettes de Pont-Aven, cette subtile insertion dans le récit du portrait, plus poussé qu’il n’y parait, d’un petit gars volage mais pas méchant, qui cherche juste un sens à sa vie.

Mais qu’on se le dise, c’est avant tout pour son ton libéré, pour ses frasques constantes, son ambiance charmeuse et ses dialogues croustillants qu’on passe un si bon moment en compagnie de Marielle le Charmeur et de Fresson le vicelard pragmatique. Un petit rappel, si besoin était, d’une époque magique qui se démarque, entre autre, par son jusqu’au-boutisme insolent.