Lumiere's Train

Fiche technique

Pays d'origine :

CanadaDurée : 09 minDate de sortie (Canada) : 1979Réalisateur :

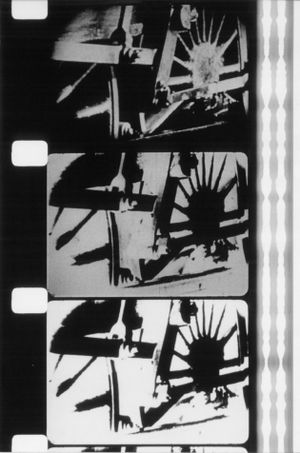

Al RazutisSynopsis : Lumière’s Train fait partie d’un ensemble intitulé Visual Essays, Origins of the Film, réalisé entre 1973 et 1984 et composé de six études consacrées tantôt à un film (Octobre de Eisenstein), tantôt à un auteur (deux études sur Méliès), tantôt à une école (une étude sur l’Expressionnisme allemand), ou bien à une figure que Al Razutis constitue comme telle, avec par exemple For Artaud qui étudie la première Avant-garde française sans pour autant la réduire à un corpus consacré. Lumière’s Train ouvre la série et représente à peu près le seul objet qui justifie que l’on ait fêté le centenaire du cinéma en 1995, puisque les historiens et conservateurs nous ont appris que factuellement le premier film date de 1893 — Jean-Luc Godard a justement fait remarquer que 1895 ne signifiait que l’invention de la projection payante (que l’on doit aux Skladanowsky). Seul le travail de Razutis maintient 1895 comme événement esthétique. Il s’agit d’un remploi in se, un remploi de la chose elle-même, par opposition au remploi in re qui n’est pas transport physique, mais pillage de style [2]. L’entreprise de Al Razutis se voulait d’abord de sauvegarde du film, ou de morceaux de pellicule, dont il pensait qu’ils allaient « s’évanouir du discours contemporain. » [3] Mais c’est un remploi syncrétique qui associe trois films, dont les deux premiers au moins entretiennent un rapport étroit avec la question de la redite : l’Arrivée en gare de La Ciotat des Lumière a connu de nombreuses versions ; La Roue d’Abel Gance ne cesse de faire revenir ses motifs tout au long de son déroulement en les reprenant tels quels, ou bien en les métamorphosant par variation visuelle ; et Spills for Thrills de la Warner Brothers semble être la mise en série de catastrophes et d’accidents de toutes sortes (un genre sinistre et fort intéressant qui trouve sa version critique avec Notre Siècle de Pelechian). Ainsi l’objet déclaré à l’étude ne se confond-il pas avec l’objet remployé : c’est ce que Nietzsche aurait appelé un polypseste [4], qui se charge d’approfondir le rapport entre singulier et collectif. Ce premier décalage sera expliqué grâce à d’autres décalages. D’abord, Lumière’s Train travaille sur l’émergence laborieuse de l’image comme motif, comme détail et comme occupation plastique du visible. Pourquoi l’Arrivée du train est-il, non pas le premier film, mais l’origine du cinéma ? Parce que d’abord il y a une image mais que le motif n’est pas là, ou pas tout-à-fait là, au bord du cadre et encore confondu avec le noir du fond, sur un seuil du visible. Ce qu’invente — au sens scientifique — le film des Lumière, et que Razutis nous découvre, c’est qu’au cinéma, définitivement, le sujet oscille dans la présence — et qu’il peut être maintenu dans cette pure plasticité capable de ressaisir l’ensemble des phénomènes à la lumière du discontinu. Voilà l’événement cinématographique, le propre du cinéma, ce à quoi la peinture et la photographie n’ont pas immédiatement accès. Razutis reconduit cette oscillation et cette absence tout au long de son essai, grâce aux formes de l’iris, du flicker, du battement entre positif et négatif, et grâce bien sûr au traitement de l’arrivée en catastrophe. Lumière’s Train travaille ensuite sur la non-concomitance des phénomènes, l’apparition de l’image et ce qu’elle suscite : le montage dissocie soigneusement le traitement colossal de l’entrée du train et la panique des acteurs superposée à la légende de peur qui entoure la projection du film. Symboliquement, L’arrivée en gare est ce film où la perspective, de maîtrise imaginaire de l’espace, devient emblème d’agression, comme si elle se retournait sur son sujet. Lumière’s Train juxtapose ainsi plusieurs phénomènes : l’arrivée de l’image cinématographique comme invention d’une plastique singulière qui fondamentalement s’adosse à l’absence ; l’arrivée du motif comme avènement d’un visible aux propriétés optiques particulières, pris dans une dialectique du continu et du discontinu, adossée cette fois à l’invisible ; et l’arrivée du film comme irruption affective dans l’imaginaire collectif, adossée à une peur anthropologique. Ces trois événements ne sont pas surimpressionnés, ils restent seulement concordants et le film, grâce surtout à une bande-son lancinante en même temps que très descriptive, envisage tour à tour ces différents plans d’expériences. Le rôle plastique du noir — simultanément obscurité du motif, fondu au noir, montage en négatif et cerne plastique —, sera donc de restituer l’intervalle technique qui fonde la possibilité même du film, mais surtout de figurer la façon dont l’image toujours s’arrache au néant et reste une émergence continue. Ainsi Lumière’s Train est-il un film majeur sur l’apparition pensée comme rupture, au sens de Foucault dans l’Archéologie du savoir. « La rupture, ce n’est pas un temps mort ou indifférencié qui s’intercalerait — ne serait-ce qu’un instant — entre deux phases manifestes, ce n’est pas le lapsus sans durée qui séparerait deux époques et déploierait de part et d’autre d’une faille deux temps hétérogènes ; c’est toujours entre des positivités définies une discontinuité spécifiée par un certain nombre de transformations distinctes . » [5] Lumière’s Train décrit le cinéma dans sa dimension de rupture archéologique pour l’histoire des images et de leur admission dans l’imaginaire. Il explore cette rupture sous forme de décalage et la déchirure visuelle est si forte qu’elle s’attaque au discours lui-même, au langage. Ainsi, la fracture du générique discontinu attente à la continuité des signes les plus contigus. Le générique se déroule en effet pendant tout le film et fait se succéder plusieurs cartons associant, comme un flicker positif-négatif transposé au niveau du langage, répétition et discontinuité : « Lumière’s Train » ; « Lumière’s Train arriving » ; « Lumière’s Train arriving (at » ; « (at the station) ». Entre l’ouverture et la fermeture d’une parenthèse, pour Al Razutis, le néant peut tout réengloutir. Ainsi, ce n’est pas un film singulier qui est analysé mais le cinématographique même, dans la coupure qu’il a été capable, non seulement d’introduire, mais de proroger. - Nicole Brenez