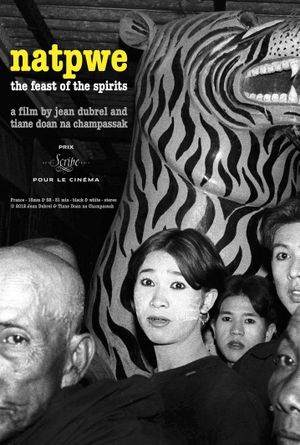

Court-métrage documentaire de Tiane Doan Na Champassak et Jean Dubrel (2012)

Tourner en noir en blanc et en 4/3 en 2012, c'est le choix de Tiane Doan Na Champassak pour enlever les couleurs d'un espace qui selon lui en comportait trop. Pour donner une ambiance atemporelle son film, à sa pellicule, comme si ce rituel d'adoration des Nats (les esprits en Birmanie) s'était déroulé au XIXe siècle.

"Éliminer la couleur pour se perdre, pour être à l'essentiel. Les couleurs étaient trop vives, elles auraient pris le dessus."

Se concentrer sur une esthétique, quitte à perdre un regard qui rend hommage à la réalité. Est-ce que c'est être à l'essentiel? Pas si sûr.

Lorsqu'on filme le rituel aujourd'hui, on est toujours un peu dans les pas de Rouch, mais lui ne s'obligeait pas à se donner les contraintes techniques qui étaient celles de son temps. La grande différence entre ce film et Les Maîtres fous par exemple, c'est que dans Naptwe, la caméra est omniprésente. Elle dévore son sujet et fait des personnes filmées une masse informe qui se rue sur les statues des esprits sans que ni un commentaire, ni un montage réfléchi, ne viennent apporter d'éléments de compréhension. C'est la transe, le délire, l'abandon des corps aux esprits qui viennent les visiter. La caméra est proche, trop proche, elle se déplace à contresens des mouvements de foule, provoque une cadre qui se visse quelques secondes sur un sujet vite oublié.

C'est un regard photographique, pas cinématographique et encore moins ethnographique. Le film ethnographique donne à voir le rituel dans sa totalité, ou en traitant l'un de ses aspects structurels, le but étant d'apporter des éléments de compréhension qui peuvent donner libre cours aux analyses. Mais ici, seul l'aspect esthétique est traité, le mouvement des corps, les visages, les foules... mais c'est une esthétique déformée, un regard vide de sens. Le but est de donner à voir, de permettre au spectateur occidental de se rattraper à des choses qui lui sont familières, ou de le laisser se perdre dans ce qu'il ne comprend pas. Le spectacle montré fait écho à nos propres expériences, lorsque nous perdons le contrôle de notre corps et de nos ressentis.

Ce n'est donc pas de l'ethnographie, mais de la photographie, sonore et animée toutefois. C'est une autre démarche, pas forcément moins bonne, mais différente, et discutable. La musique illustre d'ailleurs ce décalage. De temps à autre, la bande son est constituée des musiques traditionnelles "récupérées sur des cassettes de musiques birmanes", qui n'ont sans doute aucun rapport avec le rituel filmé. À d'autres moments, c'est un chant de moines bouddhistes très grave qui enveloppe dans un suspens inutile des images qui parleraient déjà d'elles-mêmes sans cela.

Le cadreur, l'homme blanc au milieu d'une foule qui n'a rien à faire de lui, n'est pas discret. Il pense qu'il l'est, mais il ne l'est pas. La caméra danse sur la piste des médiums travestis en femme, avec eux ou à leur place?

Les gens sont très ouverts, ça se faisait naturellement, personne ne me regardait finalement alors que je suis grand et pas très discret avec ma caméra, j'étais complètement oublié. C'est la caméra qui dansait, j'avais tellement envie de suivre ces mouvements"

Faites-vous votre avis, personnellement je n'ai vu que lui.

Film disponible sur Viméo : Naptwe, le festin des esprits

Créée

le 7 juin 2019

Critique lue 99 fois

1 j'aime