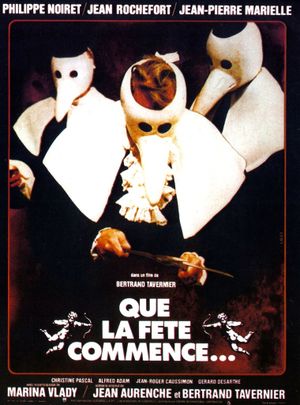

Cela faisait cinq ans que la guerre était finie, quatre ans que le vieux souverain avait expiré. Les années folles de la Régence battaient leur plein. La licence, le vice, la luxure, le stupre, les appétits de toutes sortes s’étalaient au grand jour, avec d’autant plus de cynisme que l’hypocrisie les avait longtemps contenus. Mais les caisses de l’état étaient vides, le peuple avait faim. Chez les humbles prévalait la misère, chez les riches s’épanchait un besoin débordant de s’étourdir et d’oublier la lugubre fin de règne de Louis XIV. La fête commence avec la mort de "Joufflote" et les rafles pour peupler la Louisiane et le Mississippi, paravent de papier-monnaie. L’élégant intermède n’aura pas duré une décennie, et la boulimique et nymphomane duchesse de Berry, fille bien-aimée de Philippe d’Orléans, gamine gorgée d’alcool et au cerveau atrophié, n’aura pas vécu longtemps. Les médecins à masque de canard qui la découpent font l’autopsie d’un monde qui venait de trouver son souffle dans le dernier soupir du Roi-Soleil. Le Régent de France va faire danser les débris de la vieille cour sur sa propre musique, avec une fermeté qu’il souhaite exempte de violence. C’est un prince intelligent, cultivé, lucide, épris de progrès, doué de toutes les curiosités de l’esprit mais faible de caractère et usant son crédit et ses forces dans les soirées orgiaques qu’il organise au Palais-Royal. Fin diplomate, stratège avisé, il disposa trop tard du pouvoir, et comme tout dans sa vie cela lui fut ôté à mi-chemin. Ce libéral se vengeait des mots, ce sceptique croyait aux intentions. Sciemment ou non, le cours de l’Histoire sépare le vouloir du pouvoir : ce que veut le gouvernant n’est pas souvent ce qu’il peut ; ce qu’il peut détruit parfois ce qu’il appelle de ses vœux. D’où l’importance d’une parole qui voudrait se substituer au faire, pour ne pas vouloir — ou pouvoir — se traduire en actes.

https://www.zupimages.net/up/21/50/4ptt.jpg

Car Philippe règne dans le lit encore chaud du despotisme. Et la noblesse est comme une caste usée dont ni l’état ni le peuple ne veulent plus cautionner la survie. C’est si vrai que lorsque le marquis de Pontcallec, hobereau hurluberlu et ruiné, fomente un complot afin de faire sécession et de mettre sur pied une république de Bretagne, les paysans ne le suivent pas. La peinture de cette société morcelée, victime de la classe dominante et de l’éternelle police, est remarquable d’alacrité, d’éclats, de mouvement — un portrait d’orage à venir avec sa foudre et ses ombres. La lumière tour à tour apaisante et soufrée auréolant une Régence qu’on croirait trop facilement dorée, insouciante, heureuse, naît de la violence et de l’inquiétude qui ne sont, sauf à être brusquement exaspérées, le privilège d’aucune époque. Michelet trouva un jour une formule éclairée : "Pour apprendre l’Histoire, il faut désapprendre le respect." Se refusant à signer une œuvre où la véracité des faits, les détails des rubans et costumes ne serviraient que d’alibi à une parade creuse et glacée, Bertrand Tavernier n’agit pas autrement. Sa reconstitution se nourrit d’irrévérence, de détails décapants et insolites : les seaux hygiéniques portés par les domestiques, les enfants jouant aux fléchettes sur les tableaux de maîtres, les valets qui font office de mirebalais pour suppléer les virilités défaillantes… Qu’il mette en scène la Troisième République dans Le Juge et l’Assassin, la Fronde dans La Fille de d’Artagnan, la nuit de la Saint-Barthélemy dans La Princesse de Montpensier ou la Grande Guerre dans La Vie et rien d’autre et Capitaine Conan, le réalisateur demeure fidèle à ce principe. Il en va bien sûr ainsi de Que la Fête commence…, son deuxième long-métrage, qui manifeste une nette fidélité avec le précédent : même scénariste (Jean Aurenche), même directeur de la photographie (Pierre William-Glenn), mêmes acteurs principaux (Philippe Noiret et Jean Rochefort). Mais, tel le joueur de poker assuré de sa propre autorité et de la valeur de son carré d’as, il relance et renonce à tout ce qui a pu le conforter dans L’Horloger de Saint-Paul : la description de la réalité contemporaine, le décor d’une ville familière (Lyon), l’adaptation d’un auteur éprouvé (Simenon).

Cultivant un mode impertinent, picaresque, polémique, la fresque se présente comme une cascade d’aventures ordonnées en scènes autonomes, souvent ouvertes au milieu d’une action déjà en cours et closes d’un trait percutant, d’une réplique qui fait mouche. Le cinéaste conduit son récit au galop, sans craindre les plans courts, bannissant l’enchaîné ou le fondu, chaque séquence cédant sèchement la place à la suivante sans qu’il s’accorde à sa fin une petite seconde de satisfaction. La cocasserie et la verve du ton, la pittoresque grossièreté du langage qui en tisse les dialogues l’apparentent à une chronique acide dans l’air du temps, dont Saint-Simon aurait pu être le commentateur. Cette truculence réclamait une interprétation ad hoc. Aussi Jean-Pierre Marielle, jubilatoire de démesure, de pathétique et d’extravagance, opère-t-il en soliste virtuose, avec l’inconscience ahurie d’un Don Quichotte, indifférent à l’énormité de ses propos quand il expose le plan d’insurrection chimérique qui met en branle à peu près toute l’Europe, au scabreux des situations (lorsqu’au couvent il se cache dans la cuve où se baigne Séverine) ni au dérisoire de ses inventions, tel le mistouflet, arme à la fois blanche et à feu. Philippe Noiret et Jean Rochefort travaillent à l’inverse en duettistes de haut vol, l’un servant ses effets à l’autre. Le premier prête sa silhouette désabusée, généreuse et lasse à un monarque de fait sachant son pouvoir éphémère et assistant, peut-être secrètement ravi, à l’élan révolutionnaire qu’il semble pressentir. Le second compose avec délice un abbé Dubois perfide, sournois et cupide, maquereau en soutane associé aux bénéfices d’une tenancière de bordel, canaille sarcastique tissant de subtiles intrigues pour arriver à ses fins, totalement dénué de scrupules mais prêt à jeter sa démission dans la balance afin d’obtenir la mise à mort des conjurés bretons.

https://www.zupimages.net/up/21/50/0cf5.jpg

Au côté de l’Église, la noblesse de cour, toute occupée à la fabrication d’un futur roi conforme à ses intérêts en la personne de l’adolescent Louis XV, pleine de la morgue d’un duc de Bourbon qui méprise le roturier Corneille et de la crapulerie d’un comte de Horn que le Régent fait rouer le jour où l’on décapite Pontcallec et ses complices. Pour ces gens-là, la seule plèbe visible est la domesticité, qui entretient avec eux des rapports de vol provoquant jusqu’à la pendaison d’un laquais, cadavre auquel à son tour un plus pauvre, s’il se borne généralement à dépouiller les bambochards, dérobe ses chaussures. Stade ultime de cette sous-classe, les prostituées, promises à la vérole et à la déportation, parvenues au terme de l’aliénation. D’où la beauté du personnage d’Émilie, jeune putain aux réflexes de Samaritaine, nimbée de sérénité et dégageant l’énergie raisonnable de qui est bien décidé à échapper à sa condition. Elle apparaît comme le seul être capable de comprendre Philippe au-delà des apparences. La politique voit en effet son importance réduite aux dimensions d’un jeu pour initiés que dictent leurs ambitions personnelles, où les peines capitales et les manœuvres coloniales ont valeur de monnaie d’échange, d’avertissement, de rappel à l’ordre, où les dirigeants tiennent chaque état pour un pion sur un échiquier. La réalité économique exige l’enrichissement de la noblesse, l’exploitation et l’oppression du peuple, menacé du rapt de ses enfants et des tirs de la soldatesque. Mais les illusions spéculatives suscitées par le système de Law, au bord de la faillite, commencent à s’évanouir, et la panique à s’emparer des porteurs de titres. Inflation, corruption, régionalisme, argent planqué en Suisse et embarras de voitures : au fil des siècles, les problèmes ne changent guère. Confondant sur sa mappemonde l’Afrique et l’Amérique, le duc de Bourbon s’écrit : "C’est toujours des nègres", significative maxime à la Prévert pour un monde qui s’écroule, dépeint par un cinéaste de son temps.

Le Régent, lui, est d’une autre espèce. Cet homme à qui répugnent les effusions de sang et les exécutions publiques, qui arrête les dragonnades et épargne les paysans bretons, qui veut les écoles gratuites, souhaite contraindre l’Église à vendre ses terres, refuse la royauté au point de fuir de chez la voyante qui la lui promet, ne peut renoncer totalement à Dubois qui lui a sauvé la vie à la bataille de Neerwinden, est pourtant le premier à dévergonder son vocabulaire, à lutiner duchesses et filles vénales, à se répandre en propos grivois et en verdeurs blasphématoires. Le dom Juan de Molière se devine dans son dégoût secret de lui-même, son anticléricalisme, ses élans de tendresse, son trouble métaphysique. Comparer le décolleté d’une courtisane à un joli bénitier est autant une licence poétique qu’une pensée sacrilège. Mais les femmes nues égayant ses petits soupers, les libertins secoués par une frénésie animale évoluent tous dans une atmosphère qui évoque davantage l’enfer que le paradis. À l’image de ces corps, objets de troc ravalés au superflu, au nécessaire le plus trivial, il y a quelque chose de pourri au royaume de la débauche. Et le bruit que donne à entendre Tavernier permet de découvrir l’un des courants de pensée majeurs du début du XVIIIème siècle. Qu’à un "bal des calamiteux" se présentent devant le duc d’Orléans des travestis tels que la Misère, le Désordre, le Crime et la Grande Dame du Royaume, masque du néant dissimulé sous celui de la vieillesse, c’est une juste peinture de l’héritage de Louis XIV. Le réalisateur se comporte un peu comme le peintre Watteau auquel le Régent avait passé commande d’immortaliser ses fêtes galantes : ce qu’il traque dans ces salons où on dégueule sur la soie, dans ces tableaux de modèles dépravés, c’est la mort. Elle hante Philippe qui sent sa main pourrir, Dubois aux prises avec une gastralgie qui lui déchire les entrailles, Pontcallec terrorisé par l’étrange spectacle des bourreaux affûtant la hache qui lui tranchera la tête. Quant au feu vengeur du brasier final, il annonce les incendies d’une autre fête, la Grande Peur de juillet 1789. C’est à ce plan que Tavernier arrête son récit, le bouclant sans recourir à un dénouement classique, car on ne peut donner à l’Histoire la conclusion qui sied aux anecdotes. D’un bout à l’autre, il n’aura cessé d’affirmer la multiplicité et la solidité de ses dons, la vivacité endiablée d’une œuvre allègre, pétillante, divertissante, légère mais grave, aussi flatteuse pour les yeux que pour l’intelligence.

https://www.zupimages.net/up/21/50/p9hi.jpg