Sorti la même année (1964) que Point limite, le chef-d’œuvre de Sidney Lumet, Sept jours en mai de John Frankenheimer prend lui aussi la guerre froide comme toile de fond de son récit. Sauf qu’à la différence du premier, qui mettait en scène l’éventualité d’un conflit nucléaire ouvert entre les États-Unis et l’Union soviétique, le second choisit d’imaginer un rapprochement entre les deux superpuissances au début des années 1980, lesquelles auraient décidé d’un commun accord de détruire leurs armes atomiques.

D’emblée on peut dire que l’esthétique de Sept jours en mai est très maîtrisée. Le cadrage des plans est minutieux et offre à de nombreuses reprises un symbolisme qui sait rester suffisamment discret pour ne pas prendre l’avantage sur les personnages. L’utilisation efficace du champ-contrechamp, le très bon éclairage et certaines transitions bien senties achèvent de prouver que Frankenheimer connaît son sujet. Peut-être lui manque-t-il l’audace dont fait preuve Lumet dans son propre métrage, mais on ne saurait toutefois le taxer d’académisme.

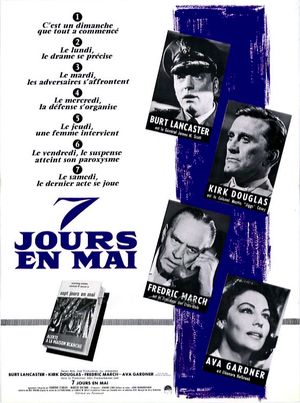

C’est un film qui prend son temps, qui décante son histoire et ses acteurs avec elle. Il n’y a pas à proprement parler de personnage principal autour des convictions duquel graviterait toute l’intrigue. Celle-ci se construit plutôt sur la façon dont le général Scott (Burt Lancaster) d’une part, le colonel Casey (Kirk Douglas) et le président Lyman (Fredric March) de l’autre imaginent la façon dont doit être envisagée la suite de la guerre froide.

En fait, Frankenheimer met en scène à travers eux les deux « tendances » qui se font jour au moment de la « détente » entre les USA et l’URSS à la suite de la crise des missiles de Cuba (1962). Tandis que certains responsables américains sont favorables à un dialogue plus poussé avec les Soviétiques sur la question des armes nucléaires, point de friction du conflit géostratégique mondial, d’autres préconisent un statu quo et l’application stricte d’une politique de dissuasion (posséder des armes uniquement pour se défendre, dans le cas où l’on serait attaqué par l’ennemi, en vue de riposter).

On pourrait même dire qu’à certains égards le cinéaste pressent ce qui deviendra plus tard une véritable contre-culture, à l’échelle américaine d’abord et mondiale ensuite, autour de la question du pacifisme et de la non-prolifération des armes de destructions massive (cf. la scène de manifestation en ouverture, où certains brandissent des pancartes affublées de slogans tel que : « Peace On Earth Or No Earth At All! », en référence à la menace d’un hiver nucléaire que fait peser une guerre nucléaire sur le monde).

En 1958 en Europe Bertrand Russell fait paraître son célèbre manifeste en faveur du désarmement nucléaire, dans le sillage de Frédéric Joliot-Curie qui dès 1950 dans son « appel de Stockholm » appelait à l’interdiction de cette arme de destruction massive, jugée inhumaine et intolérable dans un monde civilisé. C’est indubitablement dans cet état d’esprit que baigne Frankenheimer lorsqu’il imagine les deux « camps » qui s’affrontent au sein des hautes-sphères du pouvoir américain.

Au président Lyman, idéaliste, optimiste, s’oppose le général Scott, défenseur d’idées plus traditionnelles voire traditionnalistes, de la conception d’une Amérique ne devant pour rien au monde sacrifier son arsenal nucléaire au risque de se voir détruite par une URSS qui aurait rusé et conservé, elle, ses bombes. On retrouve là le thème présent également dans Point limite de l’impossible confiance entre les rivaux américain et soviétique, la crainte toujours présente que l’adversaire pourrait avoir sur nous un coup d’avance qui se traduirait nécessairement par notre propre destruction.

Mais le réalisateur va plus loin lorsqu’il fait parler son président, à coup sûr le compas moral de toute l’histoire, lequel ne considère pas le général Scott comme son ennemi direct. Non, l’ennemi c’est, dit-il, « an age, the Nuclear Age… It happens to kill man’s faith in his ability to… influence what happens to him. » Avouez que dit comme ça, ça en jette, non ? Une citation qui me permet au passage de louer la qualité des dialogues, ciselés dans un anglais américain ni trop soutenu ni trop populaire et plein d'un wit qui fait plaisir à entendre. War has changed… L’ère nucléaire a privé les soldats de leur utilité stratégique. Dans l’hypothèse où un conflit militaire venait à éclater, tout serait réglé en une poignée de minutes, par l’intermédiaire de missiles actionnés par des mécanismes électroniques, sur ordre d’un civil (le président). L’armée en est donc réduite à un état d’impuissance (litt. impotence en VO, au sens physiologique du terme) qui lui est insupportable : la voilà donc à la recherche d’un homme providentiel, de quelqu’un capable de lui redonner foi et confiance en l’idéal que son pays semble avoir fourvoyé au nom d’une paix illusoire avec l’ennemi juré…

Scott, en contrepartie, n’est pas pour autant grimé en dictateur bon marché. Même si quelques allusions au fascisme supposé de ses co-conspirateurs sont distillées ci et là, il apparaît à mesure qu’avance le récit comme un homme convaincu et convaincant quant à la justesse de son acte. Il parvient même avec beaucoup d’adresse à le justifier sans tenir compte de la Constitution américaine, texte-cadre qui fixe dans un camp mais pas dans l’autre les limites de ce qui est acceptable pour défendre son pays. Chez Scott, la bombe phagocyte toute la réflexion : elle le force à sortir hors du cadre constitutionnel dans l’optique de préserver ce qu’il juge essentiel : la survie des États-Unis. C’est en quelque sorte une autre façon de lire la transformation de la guerre et ses conséquences néfastes sur les hommes après que les armes de destruction massive ont été inventées, comme le fait Lumet lorsqu’il rend la perspective de la destruction mutuelle véritablement inévitable dans Point limite (pour d'autres raisons, mais le fondement est similaire).

Bref, Frankenheimer ne se contente pas de rester en surface des sujets qu’il aborde ; il en propose au contraire une lecture qui pour son époque est en droit de surprendre par sa clairvoyance. Car c’est bien l’avenir de la relation russo-américaine qui est en germe dans Sept jours en mai, les futurs accords SALT notamment, qui ont ouvert la voie, une fois la parenthèse Reagan refermée, à une décrue d’arsenaux nucléaires devenus titanesques et disproportionnés.

À signaler aussi un traitement fort intéressant de la compagne de Scott, jouée par Ava Gardner, dont le président se refuse jusqu’au bout à trahir l’honneur malgré le danger qu’il encourt (signe supplémentaire de son attachement absolu au droit, qu’il soit concret ou tacite, et donc en un idéal positif).

De par son casting impressionnant, la finesse de ses dialogues et la virtuosité avec laquelle sont abordées ses thématiques passionnantes, le film se classe aisément parmi les meilleurs que j’ai vu sur la période de la guerre froide.