Critique initialement publiée sur mon blog : http://nebalestuncon.over-blog.com/2017/10/la-decouverte-du-japon.html

ARRIVAL

Je n’ai certes pas un tempérament d’aventurier, même pas de voyageur à vrai dire, mais les récits des explorateurs m’ont toujours fasciné – et leurs cartes. J’aime les cartes – enfin, les vieilles cartes, et les imaginaires, sinon c’est pas drôle… Ceci quelles qu’aient pu être les intentions de ces aventuriers, d’ailleurs – ou les conséquences de leurs « découvertes », même si ce n’est certes pas une dimension dont je peux me passer maintenant, et j’y reviendrai forcément dans ce compte rendu.

Les « grandes découvertes » (eurocentrées, hein), entre la fin du XVe siècle, et la première moitié du XVIe, m’ont toujours fasciné, donc – même si au fond je n’en savais pas grand-chose au-delà de quelques clichés connus de tous. Et, notamment, je ne savais pas grand-chose, voire presque rien, d’une matière qui n’a fait que gagner en importance à mes yeux au fil des années : les premiers contacts entre Européens et Japonais – lesdits Européens étant plus précisément et pour l’essentiel des Portugais, qui, en grossissant le trait, s’étaient vu confier l’exploration et la colonisation de l’Orient, le Nouveau Monde étant, hors Brésil, la chasse gardée des Espagnols.

J’avais une date, 1543 (on aura l’occasion de voir que déterminer cette date n’était pas si évident que cela) ; je savais que le hasard y avait eu sa part – un naufrage, le cas échéant, et d’abord sur une petite île au sud de Kyûshû (je peux maintenant la nommer : Tanegashima) ; je savais aussi que les arquebuses des Portugais avaient tôt intrigué et fasciné les Japonais, qui découvraient ainsi les armes à feu (en fait, éventuellement un « mythe » à nuancer), lesquelles bouleverseraient bientôt dans l’archipel l’art de la guerre et le jeu politique ; je savais, bien sûr, que les Jésuites n’avaient alors guère tardé, dans la foulée des marchands, et qu’ils avaient à leur tête le charismatique et fougueux (saint) François Xavier ; je savais, enfin, que ça ne durerait pas – on parle du « siècle chrétien » du Japon, mais il n’a pas duré un siècle ; et les dernières décennies, l’atmosphère était tout autre : voyez Silence, d’Endô Shûsaku…

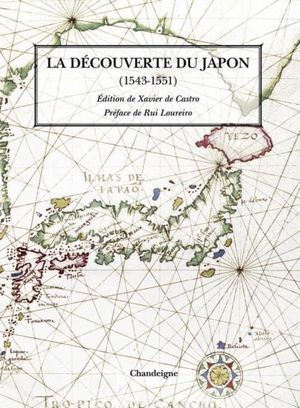

Il y avait forcément une littérature sur la question – des sources datant des événements mêmes (notamment via les rapports des Jésuites), mais aussi des études académiques récentes. Mettre la main dessus n’était cependant pas toujours évident… mais ce livre, au format poche et à prix très décent (14,50 €), m’est littéralement tombé entre les mains. C’était exactement ce que je cherchais : sources et commentaires sur les premiers contacts entre Portugais et Japonais – vraiment les premiers, la décennie 1543-1552 plus précisément –, incluant aussi bien des témoignages de marchands et d’aventuriers que de religieux (dont surtout François Xavier lui-même), avec aussi un aperçu du point de vue japonais de l’époque, et, cerise sur le gâteau, plein, PLEIN de cartes, et en couleur s’il vous plaît ! Parfait.

Et le livre s’est avéré à la hauteur de mes attentes : il est absolument passionnant, fascinant même parfois, d’une grande richesse et d’un grand sérieux. Parfait, vous dis-je !

PETITS BÉMOLS ?

Ou presque : avant de me lancer dans le concert d’éloges, je suppose qu’il me faut mentionner quelques petits bémols…

À la lecture de l’ouvrage, un point m’a régulièrement déconcerté : le livre est très sérieux, abondamment commenté, parfois pointu, toujours intéressant, mais l’édition n’est peut-être pas très… précise ? Le terme n’est pas très heureux – car ce volume, la plupart du temps, est assurément sourcé et fait preuve d’une grande attention aux détails. Ce qui m’intriguait, c’était surtout les traductions : globalement, l’ouvrage semblait être d’origine portugaise, mais sans toujours bien identifier les traducteurs. Ce qui me paraissait problématique, d’autant que tous les textes ici compilés ne sont pas initialement en portugais – un, notamment, est japonais, mais on trouve aussi de l’espagnol, du latin, voire des choses pas toujours bien définies… Je redoutais qu’à l’occasion ces deux (voire trois ?) niveaux de traduction aient pu nuire à l’ensemble – peut-être à tort, bon…

La situation s’est un peu éclaircie depuis ma lecture ; à vrai dire, il m’a suffi d’aller sur le site de l’éditeur… On nous parle ici d’une « édition » signée Xavier de Castro – or il s’agit d’un pseudonyme de Michel Chandeigne, soit le créateur de la maison à l’origine de cette publication, maison consacrée à la littérature et aux sources lusophones. Un nom de plume, plus précisément, employé pour des traductions (du portugais, donc) portant sur les voyages et les grandes découvertes. Ce qui semble confirmer les multiples niveaux de traduction, à l’occasion. J’avoue avoir du mal à comprendre la raison d’être de ce flou relatif dans un recueil par ailleurs pointu et précis.

Un autre aspect, plus commun hélas, concerne les renvois – relativement nombreux. Est-ce dû au passage en poche ? Ces renvois, très souvent, ne sont pas les bons, ils pointent vers une page qui n’a absolument rien à voir avec le sujet. S’il s’agit simplement de trouver une carte, ça n’est pas si problématique, mais ça peut l’être davantage notamment quand cela concerne des noms propres, toponymes ou patronymes – d’autant que l’usage est parfois changeant sur cette simple décennie.

J’ajouterais que le plan de l’ensemble m’a parfois étonné, sa logique m’échappant régulièrement – et c’est bien pourquoi je ne vais pas, dans ce compte rendu, respecter ce plan.

Le livre est passionnant, assurément – mais certaines choses sont un peu « dans l’ombre », disons. Rien de rédhibitoire, mais il me semblait devoir le mentionner.

SYNTHÈSE PRÉALABLE

L’ouvrage s’ouvre sur deux articles contemporains. Rui Loureiro livre tout d’abord une longue et passionnante préface, qui permet d’appréhender les explorations portugaises en Asie orientale, les premiers contacts avec le Japon (au-delà des fantasmes mythiques qu’il avait suscité auparavant), puis les difficultés finalement rencontrées par les Portugais et les Jésuites sur place, jusqu’à la fermeture de l’archipel – soit une contextualisation qui va bien au-delà de la seule décennie 1543-1552, dans les deux sens, mais de manière assurément pertinente. En tête d’ouvrage, nous pouvons ainsi faire le point sur les événements et leurs implications. C’est la meilleure place, car il s’agit d’un préalable fort utile à la lecture des sources en elles-mêmes – qui ont leur lot d’imprécisions, de confusions, d’ambiguïtés. Il peut s’avérer utile d’y revenir, d’ailleurs.

Et suit une véritable merveille, due à Xavier de Castro : un long article sur les premières cartes du Japon (ou faisant figurer le Japon). Sur une longue période, en fait – puisque l’on y aborde au premier chef des documents fort antiques et propres à la région (des cartes coréennes, notamment). Puis, entre Marco Polo et Christophe Colomb, on trouve des cartes imprécises et largement fantaisistes où l’on tente de localiser la mythique Cipango, cartes elles-mêmes variables en fonction des conceptions théoriques du monde puis des découvertes effectives accomplies par les navigateurs, qui évoluent progressivement vers l’idée d’une Terre sphérique (l’occasion d’envisager aussi les premiers globes, comme celui de Behaïm). Nouvelle étape essentielle après Colomb, il s’agit de prendre conscience de ce que l’Amérique n’était pas l’Inde (certaines cartes situaient ainsi Cipango dans les Antilles, voire l’assimilaient à Cuba, sauf erreur – dans la lignée de Colomb, donc, j’y reviendrai). La matière évolue ensuite très rapidement, les découvertes s’accumulant, et l’on voit progressivement, dans divers pays européens, apparaître des cartes plus pertinentes quant à la localisation du Japon. Après 1543, les cartes du Japon lui-même, bien sûr, évoluent très vite, des premières représentations encore passablement fantasmatiques à des documents de référence autrement sérieux et bien mieux assis. L’ensemble constitue un panorama aussi passionnant que fascinant, et, qui plus est, très abondamment illustré, et en couleur. Un vrai régal pour les yeux (même si le format poche amoindrit probablement l’effet), et une somme originale sur les représentations européennes du Japon, en évolution rapide au cours de la période.

FANTASMES D’EXPLORATEURS

Après quoi nous passons au gros de l’ouvrage : les sources en elles-mêmes. Un premier ensemble doit être distingué, qui précède la « découverte » du Japon.

Nous partons de Marco Polo et de son Livre des Merveilles, qui contient le « mythe originel » de Cipango, nom constituant semble-t-il une déformation d’une expression chinoise pour désigner « l’empire du soleil levant ». Cependant, le voyageur vénitien ne s’y est bien sûr pas rendu lui-même… Et son rapport fait montre des tares qu’on était en droit d’en attendre : le tableau est excessif, avec des attraits plus qu’exagérés (de l’or et des épices partout), des remarques très fantaisistes sur les coutumes des indigènes, et les confusions sont fréquentes – d’autant que le récit de Marco Polo, à la structuration indécise en la matière, amènera longtemps les Européens à redouter, sur la base d'une erreur d'interprétation, en la personne des Japonais, de cruels cannibales (et des adorateurs d’idoles, mais ceci, pour le coup, on y reviendra avec les rapports des Jésuites).

Je relève un aspect qui m’a plus particulièrement intéressé : dans ce bref passage consacré à Cipango, Marco Polo rapporte les deux tentatives d’invasion de l’archipel (enfin, l'île, pour lui), en 1268 et 1281, par les Mongols de Kubilai Khan, soit le grand Khan au moment même des voyages du Vénitien ; en fait, la seconde de ces tentatives a eu lieu alors que Marco Polo se trouvait en Chine. Pourtant, les événement sont étrangement mal datés… et par ailleurs des plus fantaisistes, même si le voyageur évoque alors le « vent divin ».

Quoi qu’il en soit, les récits de Marco Polo connaîtraient une postérité importante, même si avec des hauts et des bas – et le mythe de Cipango, notamment, aurait une certaine importance sur la suite des opérations (je n’en avais absolument pas idée), suscitant régulièrement une véritable passion, tout en étant parfois oublié pour un temps, au gré de cycles complexes. On peut déjà relever que le présent extrait de Marco Polo, dans cette édition, est annoté… par Christophe Colomb lui-même ! Et le Génois, dans cette entreprise, montre déjà une véritable soif de l’or et des autres richesses qu’il s’attend à trouver par-delà l’océan. Cette soif est en fait caractéristique – et l’on a pu faire remarquer que, si le Japon authentique ne présentait certainement pas ces richesses en or, sa « découverte » en 1543 coïnciderait avec la mise en place d’un très fructueux commerce de l’argent via la Chine...

Nous n’en sommes pas encore là. Mais, avec les « grandes découvertes », la donne change – et c’est tout à fait fascinant, par exemple la lettre de Toscanelli prônant le choix d’une route occidentale des Indes. D’autres documents de l’époque font de même, et d’autres bien sûr les contestent – dans les deux cas, c’est souvent sur la base de sources un brin douteuses, tels Aristote ou Salomon… Et la géographie de Ptolémée demeure la référence de base – dans sa variété de compilation.

Et nous en arrivons à Christophe Colomb. Le Génois n’en avait pas fait état lors de son premier voyage de 1492, mais il a ensuite développé une véritable obsession pour Cipango et ses richesses. Les annotations sur le manuscrit de Marco Polo semblent en témoigner, mais son journal tout autant, dont quelques extraits sont ici rapportés – méfiance toutefois, car ledit journal avait éventuellement été « retouché » par Las Casas, dans un contexte où l’héritage du navigateur était contesté, aussi n’est-il pas toujours parfaitement fiable (et c’est bien sûr un problème qui reviendra souvent dans l’ensemble des documents repris dans ce volume).

Reste que cette lecture, dans une approche « non scientifique » certes, produit bientôt un effet très désagréable sur le lecteur… Avec Marco Polo et (bizarrement) peut-être plus encore avec Toscanelli, je m’étais retrouvé emporté par cette fascination enfantine pour les exploits de ces audacieux aventuriers, à la bravoure et à l’intelligence sans pareilles… Hélas, ce qui domine dans ces extraits du journal de Colomb, c’est de très loin cette horriblement vulgaire « soif de l’or », qui ravale le hardi explorateur au rang de… disons la méprisable synthèse entre un bourgeois borné et un bandit de grand chemin. C’est que les crimes ne tardent guère : la découverte de minces filons aurifères dans les Antilles persuade pour un temps Colomb de ce qu’il a bel et bien atteint son but – Cipango (Cuba ou une île proche). Aussi réduit-il les Indiens locaux en esclavage pour relancer ces mines, pour des résultats assurément décevants à ses yeux cupides, mais bien plus tragiques pour ses victimes : les massacres emboîtent le pas de l’esclavage ! C’est pour le moins nauséabond…

D’autres explorateurs sont ensuite cités, qui dépassent le « nouveau monde » : Magellan tout d’abord, Jofre de Loaysa ensuite. On sait alors que l’Amérique n’est pas l’Inde, et que Cuba n’est pas Cipango. Les routes maritimes des Indes sont certes définies (a priori, celle consistant, dans la lignée de Vasco de Gama, à doubler le cap de Bonne-Espérance est privilégiée par rapport à celle empruntant le détroit de Magellan), mais ce qui ressort avant tout de ces témoignages plus brefs, c’est l’extrême péril de ces traversées, qui se finissent presque systématiquement mal : en pareille matière, les échecs sont forcément meurtriers.

MARCHANDS ET AVENTURIERS

Assez vite, pourtant, dès les premières années du XVIe siècle, le Portugal constitue un complexe réseau de factoreries en Orient, avec des points névralgiques, d’abord Goa, ensuite Malacca (surtout, il y en a d'autres). Les explorations amènent bientôt les Portugais à nouer des relations stratégiques avec des pouvoirs locaux, mais sans trop s’enfoncer dans les terres à vue de nez – et l’immense Chine, qui est alors à peine abordée, demeure largement méconnue.

Une étrange faune participe à toute cette expansion commerciale et politique. Les explorateurs dûment mandatés par la couronne sont régulièrement suivis, outre les religieux, par des aventuriers plus indépendants, des commerçants désireux de faire fortune par eux-mêmes dans ces lointaines Indes où tout paraît possible – a fortiori si on ne s’embarrasse pas trop des intérêts de la couronne : le commerce purement local, pour ces marchands portugais, s’avère souvent bien plus rentable que le commerce entre les Indes et le Portugal. Et, souvent, ces aventuriers effectuent les premiers contacts, la couronne portugaise ne se mêlant de l’affaire qu’après coup.

C’est plus ou moins ce qui se produit concernant le Japon. Les rêveries cupides de Colomb ne dataient guère, mais la fièvre de Cipango semblait être alors un peu retombée. En fait, depuis quelque temps déjà, les Portugais avaient sans doute approximativement localisé le Japon, et l’avaient identifié comme étant la Cipango de Marco Polo (le nom sera progressivement abandonné et remplacé par celui de Japon – notez que l’on appelle alors les habitants de l’archipel les Japons), sans pour autant chercher à tout crin à s’y rendre. Il faut noter, cependant, que les Portugais avaient, avant 1543, déjà établi des liens avec les îles qu’ils appelaient Léquios, et que nous appelons aujourd’hui Ryûkyû (Okinawa étant la plus grande et la plus connue), culturellement liées au Japon, mais politiquement indépendantes (les Ryûkyû ne seraient intégrées au Japon qu’à partir de Meiji). Ils savaient peu ou prou qu’en remontant les îles vers le nord-est, ils tomberaient ensuite sur un autre archipel, qu’ils pourraient de même remonter jusqu’à atteindre le Japon – plus précisément la grande île méridionale de Kyûshû, qui concentrera logiquement les implantations portugaises au Japon (on peut noter que Kyûshû était traditionnellement un lieu de passage, mais aussi voire surtout via une autre route maritime, celle qui, éventuellement via Tsushima, la relie à la péninsule coréenne, toute proche).

Le premier contact s’effectue donc largement « par hasard », à la suite d’un naufrage confirmant heureusement les informations obtenues dans les Léquios : trois commerçants portugais (pas forcément très bien accompagnés, ils sont associés à un pirate chinois…) s’échouent ainsi sur l’île de Tanegashima, cette fois rattachée au Japon, et plus particulièrement, sauf erreur, au fief de Satsuma, au sud de Kyûshû. Nous sommes alors en 1543.

Toutefois, ces événements sont d’abord rapportés de seconde main. Le premier Européen à en avoir fait état est semble-t-il l’Espagnol Garcia Escalante Alvarado, qui n’était donc pas présent au moment des événements. Ce texte est daté de 1548, et est quelque peu imprécis.

Mais il est suivi par un autre texte également daté de 1548, l’Information des choses du Japon, de Jorge Álvares, décrivant des événements un peu plus tardifs, et surtout faisant montre d’une connaissance autrement assise des réalités japonaises – ce qui laisse entendre que les choses sont allées vraiment très vite : tout a changé en l'espace de quelques années. Erreurs et confusions demeurent, mais des pas de géants ont été accomplis.

Ceci, en prenant en compte que, parmi ces aventuriers et marchands qui vadrouillaient dans les mers orientales à l’époque et qui ont entrepris les premiers contacts avec le Japon, tous n’étaient pas exactement fiables… Et peut-être tout d’abord les plus habiles d’entre eux ? Le filou Fernão Mendes Pinto occupant une place importante dans l’ensemble de ce volume, où il intervient par trois fois et avec des extraits assez longs de sa Pérégrination, je préfère lui conserver une section à part, en fin de chronique...

VU DU JAPON

Et vu du Japon ? Je suppose qu’il existe d’autres sources (?), mais la plus importante – et la seule figurant dans ce volume – est le Teppôki, ou « Chronique de l’arquebuse », car l’arme introduite par les marchands portugais y joue un rôle essentiel. C’est par ailleurs une source bien plus fiable que celles qui précèdent (et sans doute celles qui suivent, à l’exception peut-être des extraits de l’História do Japam de Luís Fróis), et celle qui a permis de fixer la date du premier contact très précisément au 23 septembre 1543 (les documents portugais et espagnols n’étaient d’aucun secours à cet égard).

Ceci étant, ce court texte, par ailleurs passionnant, n’est pas sans ambiguïtés non plus. Nous savons qu’il a été écrit par Nanpo Bunshi, un moine imprégné de confucianisme, au nom du petit-fils du seigneur de Tanegashima au moment du contact. Cette scène cruciale est d’autant plus précise, car elle se fonde sur des souvenirs familiaux dûment conservés, mais elle est en même temps assez pittoresque…

Tout particulièrement en ce qui concerne les arquebuses, le propos essentiel de cette relation (il y a une dimension propagandiste de la part du seigneur de Tanegashima mettant en avant son rôle dans cette affaire), à l’heure où l’arme à feu s’est répandue de par le Japon entier, et a bouleversé l’art de la guerre – Oda Nobunaga en fait l’éloquente démonstration, lui qui est le premier à constituer de vastes régiments d’arquebusiers dans son entreprise d’unification du Japon. Les Japonais n’étaient certes pas aussi ignorants des armes à feu qu’on a bien voulu le croire (lors des tentatives d’invasions mongoles, ils avaient fait face à des canons – les arquebuses les séduisent en tant qu’armes « individuelles »), mais la rencontre a tout de même été d’une importance fondamentale, et aurait très vite des conséquences très importantes.

Mais, si le texte se montre précis quand c’est nécessaire, il s’autorise comme les autres quelques fantaisies – et notamment dans la manière de relater ce premier contact, ou, plus exactement, la première démonstration des miracles de l’arquebuse : ça relève presque du dialogue philosophique, avec notamment des éléments d’inspiration taoïste !

Le texte est de toute façon très intéressant. La seule chose à regretter dans tout ça, c’est qu’il s’agisse de la seule source japonaise. Or d’autres sources du même ordre auraient probablement été les bienvenues, tout particulièrement pour traiter de la problématique qui suit...

FRANÇOIS XAVIER ET LES JÉSUITES

C’est qu’il nous faut maintenant envisager le rôle des Jésuites dans cette affaire – peut-être l’aspect le plus « connu » de cette rencontre au milieu du XVIe siècle, car, inaugurant le « siècle chrétien » du Japon, il aurait pour corollaires les persécutions et la fermeture au début de l’ère Edo (là encore, je vous renvoie à Silence, d’Endô Shûsaku).

La grande figure, ici, est bien sûr (saint) François Xavier, « l’apôtre des Indes », qui faisait partie des fondateurs de l’ordre des Jésuites (ce que je ne savais pas). Les Jésuites arrivent très vite dans les Indes, dans la foulée des explorateurs et en même temps que les marchands. Les intérêts des trois groupes sont en fait essentiellement liés : on n’en fait pas toujours état, mais ça ne trompe personne.

François Xavier, énergique, fait preuve d’un grand enthousiasme dans sa mission évangélisatrice, et se tient au courant de ce qui se produit dans la région. En 1548, il a vent de la « découverte » du Japon cinq ans plus tôt, et y voit aussitôt un terrain de jeu privilégié. Niccolò Lancillotto et lui-même envoient aussitôt trois lettres à ce propos, et décident de se rendre au Japon dès que possible.

Les Jésuites, accompagnés d’un Japon bourlingueur (pirate…) qui s’était converti (là encore j'ai pensé à Silence...), abordent bientôt Kyûshû, et entreprennent de convertir la population à la foi catholique. Les autorités locales sont déconcertées, mais pas forcément hostiles, et la mission, avec le temps, commence à rencontrer un certain succès. Dans des lettres de Kagoshima datées du 5 novembre 1549, François Xavier fait part de ses réussites à ses frères, et son enthousiasme déborde : aucun doute pour lui, s’il est un peuple d’Asie qui sera réceptif à l’évangélisation et qui apportera beaucoup aux chrétiens, ce sont les Japonais ! Mais, plus cyniquement, il souligne dans une autre lettre comment les intérêts de la foi, de la politique et du commerce peuvent mutuellement se soutenir et renforcer… Qu'importe : il se met à parcourir (à pied) le Japon pour y enseigner la loi, jusqu'à la capitale même.

Que les Jésuites aient rencontré des oreilles attentives lors de leurs premières missions au Japon semble à vue de nez acquis, même s’il faut sans doute réévaluer à la baisse leurs estimations. L’enthousiasme de François Xavier, mais peut-être pas délibérément, donne l’impression d’une aventure merveilleuse allant de succès en succès. Dans les faits, cependant, les choses se sont sans doute avérées plus délicates. D’autres Jésuites se montrent plus explicites à ce propos, tels Cosme de Torres, Juan Fernández (le premier Jésuite à avoir appris le japonais, qu’il maîtrisait très bien, au point d’en livrer une grammaire qui ferait date), ou surtout Luís Fróis, le plus objectif de tous, et par ailleurs un observateur acéré du Japon et des Japonais (le même éditeur a publié son ouvrage Européens et Japonais : traité sur les contradictions et les différences de mœurs, et ça a l’air tout à fait passionnant, il faudra que je mette la main dessus). Le tableau, cependant, n’en est que plus favorable à l’égard de François Xavier, dont il s’agit toujours de mettre en valeur l’abnégation, la piété, les efforts sans relâche pour convertir les Japonais. Mais le Japon, dans leurs récits, est bien un pays plongé dans le chaos de la guerre civile, et les prêtres n’y sont pas en sécurité – d’autant que, pour le bien de leur mission, ils doivent s’attirer les faveurs de dirigeants locaux qui ne durent pas éternellement.

Et les Jésuites rencontrent une certaine adversité – chez les bonzes, leurs ennemis mortels à n’en pas douter, et ça ne surprendra personne… Il faut dire que les Jésuites n’y vont pas par quatre chemins, qui dénoncent avec fougue les idolâtres, fieffés menteurs au service de Satan, hypocrites, sodomites (la critique essentielle, peut-être, ça revient sans cesse – surtout associée à la pédophilie), cupides et idiots… Ils dénoncent aussi d’autres pratiques qu’à les entendre les bonzes encouragent – au premier chef (enfin, au second – après la sodomie…), l’avortement.

Bien sûr, au-delà des insultes de cet ordre, la querelle est aussi théologique : ce sont là deux mondes qui ne peuvent pas se comprendre (en dépit des allégations de François Xavier concernant le bon fond chrétien des Japonais – le problème est justement que les bonzes sont passés par là…). Dès lors, un trait récurrent de tous ces récits (par ailleurs très divers : correspondance, rapports religieux, non religieux, essai historique, etc.) consiste à mettre en scène des débats organisés officiellement (généralement devant un daimyô très favorable aux chrétiens…), où les deux fois opposent leurs arguments, sans bien comprendre ceux de l'autre parti (les bouddhistes ne comprennent pas l’idée d’une création du monde, la réincarnation est absurde pour les chrétiens, etc.). Bien sûr, ces documents, étant ce qu’ils sont, montrent toujours un François Xavier particulièrement habile dans cet exercice (et sans doute l’était-il, globalement), un orateur habile et fort de son bon droit, qui a Dieu pour lui, esquive tous les pièges et humilie littéralement ses adversaires en mettant à jour leurs sottises et leurs mensonges… Généralement, ces récits se passent cependant de rapporter au juste les arguments de François Xavier (« trop compliqué pour en disserter ici », « si évidemment juste qu’il ne vaut pas la peine d’en dire davantage », ce genre de choses…) ; c’est même systématique (et particulièrement agaçant !) dans les épisodes « jésuitiques » de la Pérégrination de Fernāo Mendes Pinto… Tout au plus certains textes font-ils état de ce que quelques adversaires, à l’occasion, se montraient bien plus coriaces que le tout-venant des bonzes – les moines zen, qui inquiètent les Jésuites…

J’ai comme de juste tenté de mettre de côté mes préconçus agnostiques louchant vers l’athéisme avant de me lancer dans cette lecture – en fait, je n’avais pas d’hostilité marquée pour nos Jésuites arpentant le Japon, et, en cours de lecture, je me suis senti intrigué par certains d’entre eux (Luís Fróis surtout, donc). Par ailleurs, je ne portais pas davantage dans mon cœur les bonzes – dont maints récits dévoilent sans doute qu’ils pouvaient se montrer aussi hypocrites et répugnants que le prétendent ici les évangélisateurs. Mais conserver cette neutralité de bout en bout s’est avéré difficile – et, les textes étant chrétiens, ce sont les chrétiens qui m’ont agacé au premier chef. François Xavier en tête, bien sûr, qui, disons-le, avait tout d’un fanatique, et dont l’enthousiasme pieux pouvait aisément tourner à l’agression pure et simple. Le problème, c’est que, dans leur incompréhension ouvertement hostile des bonzes (incompréhension et hostilité certes réciproques), au fil des mêmes argumentaires toujours répétés (mais passés sous silence dans ces textes – sauf en quelques occasions où l'on voit pourtant aussitôt le sophisme au sens le plus vulgaire, ainsi quand François Xavier entend rassurer les Japonais convertis concernant le sort de leurs ancêtres promis à l’enfer pour n’avoir pas connu l’enseignement du Christ ; notez au passage que cette histoire d’un enfer éternel scandalisait particulièrement les Japonais), ils en viennent à illustrer un adage pourtant très biblique, à base de paille et de poutre… C’en est presque cocasse, parfois : François Xavier pourfend les idolâtres, mais confie aussitôt à un de ses fidèles une représentation du Christ dont il lui garantit qu’elle saura remédier aux tourments de son âme. Et pour les maux physiques ? Il lui tend dans un même geste une « discipline » (le fouet), guérison garantie également…. Puis notre apôtre s’en retourne vitupérer contre les superstitions. Les mauvaises langues trouveraient sans doute amusant de voir nos bons prêtres s’offusquer de la pédophilie des bonzes, y voyant un témoignage éloquent de la perversion de cette fausse foi, et s’enorgueillissant de ce que pareils mauvais principes ne pouvaient évidemment avoir cours dans la vraie foi… Les mauvaises langues, hein… Et j’ai déjà évoqué le cynisme éventuellement très… eh bien, jésuitique, dont François Xavier pouvait faire preuve en même temps que de sa piété, concernant les affaires économiques et politiques. Avouons cependant que ces traits, même sensibles, et régulièrement, dans les écrits des Jésuites eux-mêmes, ne sont jamais aussi insupportables que chez le fieffé conteur Fernão Mendes Pinto, et j’y reviens juste après.

Pour l’heure, la première mission des Jésuites touche à sa fin. François Xavier, fatigué, écrit sa « Grande Lettre » sur le Japon de 1552, de retour à Goa ; il semble alors vouloir se tourner vers la Chine, ayant compris au Japon l’influence culturelle énorme de l’empire du milieu, et supposant qu’il vaut donc mieux agir dans cette zone dans l’espoir que les bouleversements internes se répercuteront à l’extérieur. Mais il meurt dans l’année à l’âge de 46 ans ; il sera béatifié en 1619, et canonisé en 1622.

Les Jésuites n’en ont certes pas terminé avec le Japon – mais ils rencontrent bientôt des difficultés avec Toyotomi Hideyoshi, qui initie de premières persécutions (là où son prédécesseur Oda Nobunaga était assez favorable aux chrétiens), politique qui sera enfin reprise et poussée jusqu’au bout, après quelques atermoiements, par les shoguns Tokugawa, mettant fin au « siècle chrétien » du Japon.

PÉRÉGRINATIONS UN PEU GROSSES

Au fil de tous ces récits, un auteur est revenu régulièrement – à trois reprises, en fait, mais pour d’assez longs développements à chaque fois : il s’agit de Fernão Mendes Pinto, auteur d’une monumentale Pérégrination, colossal récit de voyage qui rencontrerait bientôt un immense succès en Europe. Pinto était bien un de ces aventuriers portugais qui ont tôt écumé les Indes en pleine effervescence, il a eu à n’en pas douter son content de péripéties, et a multiplié les fréquentations sur place, les meilleures comme les pires. Par ailleurs, il savait écrire, et raconter des histoires…

C’est bien ce qu’il fait dans sa Pérégrination – un ouvrage fascinant et palpitant, mais d’une fiabilité pour le moins douteuse… Peut-être moins qu’on ne l’a dit pendant longtemps ? Disons qu’il y a du vrai, à l’occasion, dans ces relations très fantaisistes – souvent au travers de séquences au cours desquelles notre auteur s’attribue sans l’ombre d’un scrupule les aventures arrivées à d’autres que lui. En cela, Pinto n’était sans doute pas différent de bien des aventuriers narrant leurs exploits en cette période de « grandes découvertes » ; c’est juste qu’il le faisait mieux, et avec une ampleur tout autre… Et, comme les autres et mieux que les autres, il enrobait ces semi-vérités de mensonges purs et simples.

Ici, nous le voyons donc raconter comment il a « découvert » le Japon ; bien sûr, il ne faisait pas partie des trois Portugais arrivés sur Tanegashima en 1543, et il cite deux compagnons qui n’y étaient pas davantage… Plus loin, il s’attribue peu ou prou le voyage de Jorge Álvares. Enfin, il évoque François Xavier et les Jésuites – allez savoir pourquoi, il ne s’est pas cette fois attribué les exploits du religieux, si populaire en Europe…

Notez, il y a du vrai, là-dedans – et Pinto s’est bien rendu au Japon à cette époque, où il a probablement rencontré aussi bien Jorge Álvares que François Xavier. Il s’agit donc de faire la part des choses… Heureusement, Pinto lui-même nous facilite la tâche, car ses mensonges sont souvent gros comme une maison. Il invente des coutumes japonaises parfaitement ridicules, dit à peu près n’importe quoi concernant les bonzes et leurs croyances, et, surtout dans le deuxième texte (celui qui revient sur le voyage de Jorge Álvares), il pèche par l’excès : Pinto est homme à vous narrer comment 42 000 guerriers ont pu trouver la mort dans une pièce de 3 m² en l’espace d’une demi-seconde – C’EST PARFAITEMENT AUTHENTIQUE.

Parfois, c’en est au point où c’est vraiment agaçant, même si on devine, plume en main, notre auteur qui s’amuse beaucoup… Sa relation de la mission de François Xavier abonde en scènes où l’apôtre des Indes pourfend par sa sagesse les bonzes idiots et mesquins, mais il est bien sûr systématiquement impossible de rapporter les arguments du religieux, car « trop compliqués », ou « trop évidents pour avoir besoin d’être démontrés ». Paille et poutre ? Mais sur le mode Fernão Mendes Pinto : les poutres dans l’œil des bonzes doivent bien peser six tonnes et faire 2400 mètres...

J’avoue avoir atteint les limites de ma patience dans pareils passages ; c’est dommage, parce que, dans les précédents extraits, même en faisant la part du mensonge pur et simple, les récits de la Pérégrination étaient souvent très amusants… À cet égard, leur excès était une qualité ! Du coup, ces documents très fantaisistes demeurent des sources passionnantes – simplement, à prendre avec des pincettes (au moins 15 000, dans le doute). Les élucubrations de Pinto, par ailleurs, font sens au regard de l’histoire des représentations – on ne saurait les exclure (et ça serait bien dommage).

DIX ANNÉES (ET PLUS)

De toute façon, La Découverte du Japon demeure un ouvrage passionnant. Cette compilation de documents rares dresse un tableau fascinant d’une décennie d’aventures à peine croyables, riche de figures hautes en couleurs et d’événements marquants. Le sujet est fort, son traitement pertinent. Pointu à maints égards, cet ouvrage saura pourtant séduire bien au-delà des seuls cercles d’un public érudit, pour combler la soif d’aventures des explorateurs en chambre tels que votre serviteur. Une magnifique lecture – le hasard a décidément très bien fait les choses !