Critique initialement publiée sur mon blog : http://nebalestuncon.over-blog.com/2017/08/les-clowns-sacres-de-tony-hillerman.html

AU SERVICE DU LÉGENDAIRE LIEUTENANT

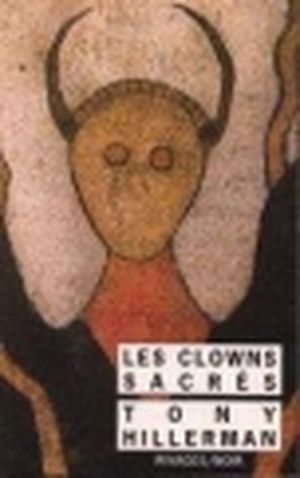

Ma lecture récente de Coyote attend s’étant avérée un très bon moment, je me suis dit que je pouvais profiter de l’été pour avancer sans trop attendre dans la série des polars navajos de Tony Hillerman. Et dans l’ordre, du coup : voici donc Les Clowns sacrés, onzième (tout de même) titre de la série, mettant en scène le complexe et si humain binôme constitué par le « légendaire lieutenant » Joe Leaphorn, l’homme froid et rationaliste, et Jim Chee, l’homme entre deux mondes, qui aimerait tant être à la fois un « chanteur », un hataalii, gardien des traditions du Dineh, et un policier à la mode des Blancs ; en fait, dans ce onzième roman, la déchirure essentielle au personnage de Jim Chee est peut-être plus que jamais marquée, qui l’amènera à prendre les pires décisions comme les meilleures – en fonction d’un point de vue nécessairement fluctuant.

Mais la relation entre les deux flics navajos a évolué radicalement. Dans les six premiers volumes de la série, ils agissaient indépendamment : les trois premiers étaient consacrés à Joe Leaphorn, les trois suivants à Jim Chee. Puis Tony Hillerman s’est mis à les associer, tout en conservant une certaine distance le cas échéant ; la scène où Leaphorn confie à Chee le soin d’assurer les rites pour sa défunte épouse, aussi forte soit-elle, relevait tout de même de l’exception. En fait, les deux hommes, à les réduire à des archétypes comme je l’ai fait en ouverture de chronique, sont passablement incompatibles… Et Coyote attend, juste avant le présent roman, en témoignait encore : les deux enquêtaient pour l’essentiel séparément, et une bonne partie de l’astuce de la narration dans ce roman consistait à les faire aboutir aux mêmes conclusions en empruntant des pistes différentes. Et les relations entre Leaphorn et Chee pouvaient s’avérer tendues – « le fumier » et « le sale petit con »… Mais elles évoluaient dans le bon sens, sans doute ; car, avec tout ce qui les séparait (et peut-être avant tout, rapport aux traditions mis à part, le caractère impulsif et incontrôlable de Chee, de nature à agacer profondément le très posé et rigoureux Leaphorn), la certitude que l’autre était un enquêteur doué, voire tout bonnement brillant, s’affichait toujours un peu plus…

Les Clowns sacrés, même publié avec un trou de quelques années, suit de très près, dans la chronologie interne de la série, Coyote attend – en témoigne notamment ceci que Joe Leaphorn, dans sa relation encore ambiguë avec l’anthropologue Louisa Bourebonnette, prépare dans le présent roman leur voyage commun en Chine, supposé imminent, et qui avait été décidé à la toute fin du précédent roman.

Mais, dans la relation entre Leaphorn et Chee, ce très brève intermède a suffi à apporter un bouleversement radical : Joe Leaphorn a sa propre unité, maintenant, une sorte de brigade spéciale au sein de la police navajo ; mais cette brigade, outre lui-même, ne comprend en fait qu’un seul autre policier… qui est Jim Chee. C'est tout récent, et ce dernier est d’emblée convaincu qu’il n’y fera pas long feu… Tellement, en fait, qu’il semble presque sciemment enchaîner les boulettes susceptibles de le faire virer ! Et pourtant Leaphorn se montre étonnamment conciliant – même quand une gaffe particulièrement colossale de la part de Chee aboutit à la mise à pied temporaire du « légendaire lieutenant », avec des conséquences personnelles plus qu'ennuyeuses en sus… C’est que Leaphorn sait, au fond, que Chee est un bon flic ; mais le cadrer s’annonce difficile. Et lui faire miroiter des galons de sergent ? Jim Chee, qui avait brièvement obtenu le grade à titre temporaire, en retirerait assurément de grands bénéfices, professionnels et intimes – mais c’est comme s’il choisissait de tout faire foirer…

On s’en doute : Jim Chee est en fait le personnage essentiel de ce roman. Et il est ce qui le fait tenir. Car, disons-le, l’intrigue proprement policière des Clowns sacrés est tout de même un peu terne, et la narration autrement convenue que dans le très malin Coyote attend.

ADO FUGUEUR, HOMMES DE VALEUR ET POLITICIENS POURRIS

Le roman débute dans le pueblo (imaginaire, exceptionnellement) hopi de Tano, où Jim Chee est censé mettre la main sur un ado fugueur – pas exactement de la haute police, c’est frustrant quand on sait qu’il y a eu un meurtre sur la réserve navajo, celui d’un Blanc, un professeur de technologie dans une sorte de lycée professionnel… Mais non, Leaphorn préfère l’envoyer pister un gamin rebelle !

Or, à Tano, c’est la fête : les Hopis sortent leurs poupées kachinas, et, au milieu des célébrants, les koshares exercent leur fonction de « clowns sacrés », raillant les travers des hommes avec leur comportement burlesque. Un joli spectacle ! Chee a eu le malheur d’en parler à Janet Pete, dont il est maladivement amoureux, et qui en a parlé à d’autres rencontres de circonstances : la mission de police à Tano s’est transformée en excursion touristique… Bon, l’ado fugueur est bien là, c’est déjà ça. Sauf que Chee, perdu dans ses pensées (portant toutes sur Janet Pete, ou presque), en perd la trace… Et, pire encore, a peine a-t-il le temps de s’en rendre compte qu’un meurtre est commis à quelques dizaines de mètres à peine, quasiment sous ses yeux ! Et c’est un des koshares qui est abattu… dont on suppose bien vite qu’il est lié à l’adolescent volage – et peut-être même au meurtre du professeur de technologie ?

Mais voilà : ce nouveau meurtre a eu lieu sur le pueblo de Tano, et donc hors de la juridiction de la police navajo, c’est au FBI de prendre en main l’affaire. Les conflits de juridiction sont décidément un trait récurrent des intrigues de Tony Hillerman, Les Clowns sacrés ne fait certes pas exception. L’astuce, alors, est de dériver des liens éventuels entre les victimes et les suspects des opportunités d’enquête de tel service qui, normalement, ne devrait pas s’en mêler.

Or il s’agit d’une double voire triple enquête passablement compliquée – notamment en ce que les deux meurtres ont des implications plus amples, et, même s'il est envisagé pour la forme, et avec un coupable beaucoup trop idéal, le motif crapuleux ne paraît guère convaincant. D’autant, peut-être, que les deux morts présentaient un point commun pas si courant ? Le professeur blanc comme le koshare hopi sont tous deux envisagés par leur entourage comme ayant été des « hommes de valeur », presque des saints – et ce n’est pas là le discours habituel de condoléances, où les proches forcent le trait pour honorer des hommes récemment décédés et qui, en vérité, n’étaient pas si bons que cela… Non, cette fois cela relève de la conviction parfaitement sincère.

D’où ce contraste si marqué avec une autre dimension de la double voire triple enquête : rien de très clair pendant un bon moment à cet égard, mais on y devine bien vite des soubassements politiques sordides – les accusations de corruption ne tardent guère, a fortiori dans ce contexte de lutte acharnée entre des entreprises cyniques, désireuses d’enfouir des déchets radioactifs dans la réserve, et des militants soit traditionalistes (dont Jim Chee lui-même, qui publie une lettre ouverte dans un journal local, un comportement pas vraiment en phase avec ses attributions de policier), soit écologistes, qui n’ont pas forcément beaucoup plus de scrupules…

Mais Jim Chee n’est pas vraiment censé enquêter sur tout cela. Leaphorn, en tout cas, le lui a dit – mais y croyait-il lui-même ? Non, le sergent en puissance est supposé se concentrer sur deux missions précises : choper le putain d’adolescent-anguille, bordel… et faire la lumière sur un accident de la route, fatal, aggravé de délit de fuite : le genre d’enquête censé assurer à Chee ses galons de sergent, sauf qu’il n’y a absolument aucune piste… Et les deux meurtres, alors ? Ne pas travailler dessus serait sacrément frustrant. Mais, via le gamin, et en usant de certains contacts… Joe Leaphorn, quand il sort de son bureau, ne fait pas autre chose, au fond ; mais ailleurs que Jim Chee.

Un point de départ qui en vaut bien un autre, avec son lot de mystères, sur des bases parfois improbables, et une implication intime des personnages dans l’affaire (ou les affaires). Ce qui fonctionne le plus souvent très bien chez Tony Hillerman, et Coyote attend, juste avant, en était une bonne illustration.

Et pourtant, cette fois, j’ai trouvé que cela ne fonctionnait pas vraiment… Certes pas au point où le roman serait mauvais, car il a heureusement d’autres atouts. À vrai dire, ce n’est même pas forcément ennuyeux non plus – un peu terne, oui, mais pas à ce point. Reste que la mise en scène des différentes enquêtes, et notamment dans leur relation aux préoccupations anthropologiques propres à la série, a quelque chose d’un peu trop convenu et mécanique, jusqu’à une conclusion assez brutalement expédiée et finalement guère satisfaisante…

Non, l’enquête n’est vraiment pas le point fort des Clowns sacrés. Si le roman doit fonctionner, c’est au regard de deux autres critères – les mêmes que d’habitude, quand l’enquête policière patine ? La dimension anthropologique, bien sûr – et le mélo. Car Tony Hillerman est étonnamment doué pour le sentimental – et pas qu’un peu.

Et dans ces deux cas, bien sûr, c’est Jim Chee qui prend la vedette.

LES INDIENS ET LES INDIENS

Un point intéressant du roman, dans sa perspective anthropologique, est la multiplicité des points de vue « indiens ». En tant que tel, ce n’est pas forcément très novateur dans la série : si nos flics sont des Navajos, ils ont, depuis le début, entretenu des liens parfois très forts avec des Indiens pueblos (soit sédentaires, là où la culture navajo était nomade) : des Hopis, des Zunis, etc. Une bonne occasion d’anéantir le cliché faisant des « Indiens » un groupe vaguement homogène, ce qu'ils n'ont jamais été. Les Clowns sacrés se déroule donc, pour partie dans la réserve navajo, pour partie dans le pueblo hopi de Tano (imaginaire, rappelons-le). Et ce sont des mondes très différents en dépit de leur proximité géographique. En fait, les Navajos sont tout aussi largués, quand il s’agit de comprendre les mentalités hopis, que les Blancs… ou les Cheyennes.

Car nous avons bien un troisième peuple indien dans cette affaire, avec l’étonnant personnage de Blizzard, un Cheyenne au service du FBI. Le bonhomme n’est tout d’abord guère sympathique – mais peut-être plus particulièrement aux yeux de Jim Chee, qui nous sert ici de point de vue. Bouffé par les préjugés, le Cheyenne (et de la ville, en plus !) ne cesse de râler parce qu’il ne comprend rien aux Hopis, et pas davantage aux Navajos. Chee maugrée quand il est bien obligé de reconnaître que lui-même ne comprend « pas non plus très bien » les Hopis, et encore moins les Cheyennes – gardant pour lui que, dans ses souvenirs de quand il était gamin, et jouait aux cow-boys et aux Indiens (oui…), les Indiens étaient forcément... des Cheyennes.

Ce qui suscite une scène très étonnante, mais aussi très bien vue, quand Jim Chee et Janet Pete vont au cinéma – et que la jeune avocate invite tant qu’à faire Blizzard, ce qui ne facilitera pas les tentatives de séduction de Chee, à l'évidence… Le film qu’ils vont voir, dans un drive-in ? Les Cheyennes, de John Ford… Jim Chee l’avait déjà vu, mais ni Janet Pete, ni Blizzard (ni moi non plus, aheum). Or voilà : outre les rôles principaux incarnés par des acteurs blancs, les autres Cheyennes du film étaient en fait joués… par des Navajos, autrement plus nombreux. En fait, tous les spectateurs du film ne cessent de klaxonner, quand apparaît à l’écran tel membre de leur famille – c’est comme si tous les Navajos de la réserve avaient des parents dans le film ! Par ailleurs, ces « Cheyennes » ne parlent certainement pas cheyenne… mais navajo ; et ils ne prononcent « pas exactement » les répliques sous-titrées ! Mais le plus souvent improvisent des mauvaises blagues, souvent grivoises – pour autant de déchaînements de klaxons dans le drive-in… Cette scène établit pourtant comme une forme de communion chez nos trois spectateurs : le Cheyenne des villes, le Navajo des campagnes, et la mi-Navajo des villes mi-Écossaise… Et les relations entre les personnages évoluent – notamment le jugement de Blizzard, et sur Blizzard : tous, en définitive, laissent tomber leurs préjugés, dans une même fascination à la fois frustrante et enthousiaste pour la variété des cultures amérindiennes, qui les dépasse. C’est assez subtil, je ne me sens pas d’en dire davantage ici, mais ça fonctionne très bien – d’autant plus, sans doute, que la dimension anthropologique, ici comme ailleurs, est étroitement mêlée au mélo sous-jacent, l’autre grande réussite du roman.

Mais la perspective anthropologique ne s’arrête bien sûr pas là – même dans le seul registre de l’incompréhension mutuelle, qui concerne surtout ici la pratique religieuse. Le fête au pueblo de Tano, dès le début du roman, introduit le thème, avec ses koshares dont les spectateurs navajos ne comprennent pas toujours très bien le sens de les blagues, mais, ce folklore « visible » mis à part, ce qui frappe Jim Chee avant tout (et Blizzard sur un mode un peu différent, forcément), c’est l’opposition radicale entre les Hopis et les Navajos concernant la publicité du culte. Les Navajos forment une immense famille composée d’immenses clans (ce qui a une importance cruciale dans le roman, mais est trop intimement lié à la dimension sentimentale du récit pour que j’en traite ici) : plus il y a de monde pour assister à un rite, telle ou telle Voie, et mieux c’est – pour le rite et pour tous ceux qui y assistent ou même participent. Au contraire, chez les Hopis, la vie spirituelle est associée à la kiva, chambre cérémoniale souterraine où se réunit un petit groupe dédié sur le mode de la société secrète. C’est une complication de taille pour l’enquête, car les Hopis ont ici une culture initiatique qui implique que l’on ne parle pas aux autres (les Hopis d’autres kivas finalement pas davantage que les Navajos, les Cheyennes ou les Blancs) de ce qui se produit au sein du groupe. C’est un trait culturel si marqué que simplement poser la question à un Hopi laisse ce dernier dans la stupéfaction la plus totale – pour le coup, Chee sait au moins ça, même s’il n’est pas facile de l’expliquer à Blizzard. Et cet interdit résiste à tout, il ne connaît pas d’exceptions : qu’importe s’il y a une enquête policière, on ne parle pas aux étrangers de ce qui se produit dans la kiva. Jamais.

Enfin, une autre dimension fondamentale de l’enquête est liée à cette problématique religieuse – à moins qu’elle ne paraisse seulement l’être ? Il s’agit de la pratique de la vente des objets sacrés – courante, car nombre des Indiens des réserves sont pauvres… Le thème revient souvent, et apparaît très tôt – en fait, dès les mauvaises blagues des koshares, dont on comprend petit à petit qu’elles visent pour partie au moins à stigmatiser la cupidité des élites, toujours prêtes à faire de l’argent en reniant ce qu’elles devraient avoir de plus précieux ; et la comédie des « clowns sacrés » associe ce thème à celui de la corruption – ce qui parle sans doute à un traditionaliste tel que Jim Chee, bien que n’étant pas hopi. Mais, pour le coup, le roman se montre ici assez surprenant, finalement – car l’objet « sacré » en cause n’est certes pas du genre auquel on s’attendait...

JIM + JANET = ♥ ?

Enfin, reste une autre dimension du roman qui convainc bien plus que sa partie proprement « policière ». Et c’est le mélodrame. C’est une chose à laquelle j’avais plus ou moins prêté attention jusqu’alors, mais qui m’avait marqué dans ma lecture récente de Coyote attend. Hillerman est vraiment très doué dans ce registre – qui, chez d'autres, m’ennuie voire m’irrite facilement de manière générale, je plaide (putain de) coupable. Et Les Clowns sacrés en est une nouvelle illustration, particulièrement forte… car particulièrement douloureuse ?

Mais, à la différence de Coyote attend, le présent roman ne s’intéresse peu ou prou qu’à la vie sentimentale de Jim Chee – pas de Joe Leaphorn, ou plus exactement fort peu ; d’ailleurs, le personnage de Louisa Bourebonette, s’il est mentionné çà et là, n’apparaît significativement en chair et en os qu’à la toute dernière page du roman. Non, ce qui compte, ici, c’est Jim Chee et Janet Pete.

Leur relation est ambiguë depuis un certain temps – Les Clowns sacrés est le roman où on ne peut plus y échapper, il faut crever l’abcès (formulation romantique s’il en est). Mais ça ne se passe… pas très bien, comme on pouvait s’en douter. Et ceci parce que Jim Chee se montre d’une maladresse épique, liée à ses conceptions du monde. Pas les simples petites gaffes qui font le quotidien du personnage (il y en a bien des exemples dans Les Clowns sacrés), mais parce qu’il impose à celle qu’il aime ses préjugés éventuellement bornés. Au moment de « conclure », comme disent les gens (parait-il), le flic redevient brusquement hataalii : et si Janet était d’un clan associé au sien ? Il ne pourrait alors pas avoir de relations sexuelles avec elle, cela contreviendrait au tabou fondamental de l’inceste, si essentiel à la culture navajo… Et il le dit texto, ou presque : on comprend sans peine la colère de Janet Pete – et ce quand bien même son comportement jusqu’alors, mais parce que nous adoptions le point de vue de Jim Chee, pouvait parfois paraître cruel à l’encontre du policier confit d’amour. Un biais, évidemment : la vérité, c'est que Janet Pete est un vrai personnage humain, complexe, pas une vulgaire poupée associée au héros par principe et soumise à toutes ses frustrations.

A contrario, c’est ce qui fait de Jim Chee un si bon personnage, après tout : il est à la fois foncièrement sympathique et un enquêteur intelligent et même rusé, mais tout autant un homme entre deux mondes, qui ne semble pas en mesure de comprendre l’incompatibilité radicale des univers dont il se voudrait la synthèse, ce qui l’amène régulièrement à succomber comme par réflexe aux préjugés les plus vains.

Cet homme qui nous dit peu ou prou « combattre le futur pour les Navajos » (ce qui, accessoirement, est aux antipodes de ma propre vision des choses sans m’aliéner le personnage, du fait de sa belle humanité) opère ainsi, sur un coup de tête, une retraite en quelque sorte mystique et sans doute plus qu’un peu connotée de dépression, où il pose la question de l’inceste éventuel à des vieux sages qui sont autant de reliques d’un passé de longue date disparu… Assurément de quoi accentuer encore la dépression de Jim Chee, qui voit littéralement son univers fantasmatique dépérir. Et peut-il seulement y trouver des réponses pertinentes ? C’est plus que douteux. On a plutôt l’impression d’une certaine complaisance à noircir le tableau. Ce alors même que, dans le domaine amoureux du moins, les perspectives pouvaient paraître plus souriantes – inacceptablement souriantes ?

Mais Jim Chee n’est pas qu’un amoureux contrarié, il est aussi un policier. Sa profession elle aussi est affectée par sa retraite mystique. Car son enquête sur l’accident de la route aggravé de délit de fuite, supposée assurer sa promotion par le « légendaire lieutenant », l’amène à se poser la question de la justice, et à prendre la mesure de tout ce qui sépare la froide police des Blancs et l’Harmonie qui est le but ultime des Navajos. Ici, comme en ce qui concerne Janet Pete, il lui faut faire un choix. Et, position sans doute intenable à terme, ce sera pour l'heure le choix du Dineh, le choix de hozho – la Beauté. Pas punir, mais réparer et perpétuer. Une approche que Janet Pete, l’avocate, ne semble pas comprendre – et que Joe Leaphorn ne manquerait pas de condamner.

Cette tension entre deux mondes baigne tout le roman. Elle implique, pour Chee, de prendre plusieurs décisions. Mais quelles sont les bonnes, quelles sont les mauvaises ? C’est à débattre – à moins bien sûr que le questionnement à cet égard ne fasse intrinsèquement pas sens.

OUI, MAIS SANS PLUS

Jim Chee est l’atout des Clowns sacrés – son cœur, ce que le roman a d’humain et de fort. C’est d’autant plus vrai que le personnage, aussi sympathique soit-il à bien des égards, mériterait sans doute régulièrement quelques baffes ; Joe Leaphorn lui en balance quelques-unes, Janet Pete quelques autres, mais pas au point de pleinement satisfaire le lecteur, qui lui en collerait volontiers d’autres encore.

Via Jim Chee, la perspective anthropologique un peu déprimante comme le mélo douloureux (dit comme ça, on a pourtant l’impression que rien ne pourrait être davantage opposé…) font des Clowns sacrés un roman digne de la série de Tony Hillerman consacrée à ses flics navajos. Cependant, l’enquête policière m’a paru globalement terne, et sa résolution franchement pas satisfaisante – ce qui, pour le coup, diminue forcément sa note. Certes, la dimension proprement polar n’est pas forcément, de manière générale, l’atout majeur des romans navajos de l’auteur, mais là ça se voit quand même un peu trop.

Les Clowns sacrés n’est pas un mauvais roman, et je suppose qu’il est mieux que médiocre ; j’ai tout de même l’impression d’un roman un peu faible, bien loin en tout cas des sommets atteints dans, disons, Là où dansent les morts ou Le Vent sombre. Mais aussi, dirais-je, par rapport à Coyote attend, lu tout récemment, et qui m’avait bien autrement emballé.

La « suite » un de ces jours, avec Un homme est tombé.