« La voilà bien mon audacieuse adepte des nouveaux codes de moralité beat : « Toute expérience est bonne à vivre, dans le respect mutuel, au plan physique comme au plan mental, sans tabous ni retenue. N’est libre que celui qui a fait le tour de toutes ces expériences. » Je m’abandonne à cette philosophie – assez éloignée des rigueurs normatives de ma banlieue parisienne. De toute façon, j’ai décidé qu’il ne m’arriverait rien de foncièrement déplaisant. En échange de quoi j’accepterai les cadeaux de la Providence sans les remettre en question. » (p. 20)

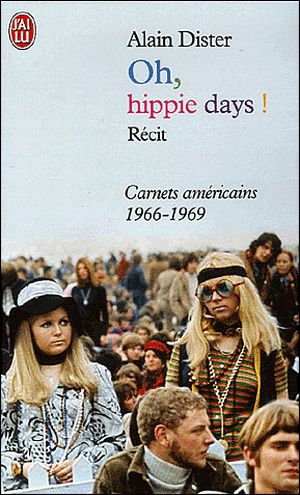

Alain Dister y était, il a tout vu, photographié, vécu au rythme des grandes heures de la contre-culture hippie, au sein de son QG : le quartier de Haight Ashbury à San Francisco, et il nous le raconte, partage son expérience éveillée. Ce jeune français qui rêve de liberté et de briser les conventions traditionnelles s’embarque pour le trip de sa vie en juillet 1966 en clamant : « Je ne pars pas en vacances. Je pars pour vivre une aventure, sur la route », tel le hobbit décidant sur un coup de tête de se lancer enfin à la découverte du monde. Et le monde, si on est avide de changement et d’effervescence, à la fin des années 60, c’est vers l’ouest qu’il se tourne : vers l’ouest de la France et vers l’ouest des États-Unis : la Californie. Ainsi commence trois ans de voyage (quelques passages par le New York à l’heure du Village) : la route donc mais toujours, chaque fois, comme un appel qui le ramène vers le haut quartier de San Francisco.

Haight Ashbury, désormais lieu touristique, terre sainte des nostalgiques de la mouvance hippie, ces quelques rues rassemblées autour du croisement entre Haight Street et Ashbury Street, sur sa colline brumeuse et fraîche, fût le lieu emblématique du mouvement avec tout une infrastructure communautaire, au départ attractive et enthousiasmante mais finalement pas assez bien pensée, pas assez pragmatique. Il leur fallait ça, semble nous dire Dister, il leur fallait cette utopie, comme toute utopie est nécessaire pour faire bouger les consciences, tout en sachant très bien qu’elle n’est qu’une utopie, un tremplin. On y croise les groupes Big Brother and the Holding Company (le groupe de Janis Joplin), les Grateful Dead, les Jefferson Airplane, et d’autres encore, qui tous vivent dans ce quartier et enchaînent les concerts gratuits, sortes de longues dérives musicales auréolées de light-shows et de drogues psychédéliques (LSD et marijuana donc mais aussi héroïne). La drogue, ce sera justement le plus gros problème de ce mouvement de la contre-culture qui s’y brûle rapidement les ailes.

C’est donc avec enthousiasme, mais lucidité déjà, qu’Alain débarque à SF et s’installe dans le quartier, créchant chez telle ou telle régulière, partageant une maison avec des dizaines de hippies camés et dans laquelle tournent en boucle les disques psyché. Il est aussi parfois accueilli par quelques couples du Haight qui forment chez eux une communauté ouverte et bienveillante.

Mais dès le départ, et c’est ce qui apporte toute la puissance de ce témoignage, Alain est lucide et clairvoyant. Il relève les apports et les escarres du mouvement avec la même lucidité. Dès son arrivée à SF en 1966, il voit bien les potentielles dérives, les extrémismes, nécessaires, qui vont rapidement entraîner le mouvement à sa perte : les drogues surtout.

« Comment t’as pu avoir un jour, un seul, envie de devenir junkie ? C’était quoi, ton plan ? Coup de blues ? Vieille mytho ? Tu connaissais le tarif, pourtant. La douleur permanente. Le singe cramponné aux épaules. Les tripes nouées, le ventre dur, t’arrive plus à chier. Le manque. T’en veux à la terre entière, tu vois les flics partout, tu vendrais ton sang pour un peu de poudre. La recherche d’argent pour le prochain fix. Le flash est si court… La douleur à nouveau. Et plus de fric. Dieu, qu’est-ce que tu vas bien pouvoir faire pour trouver quelques dollars pour un nouveau fix ? Cinq ou six fois par jour, t’as jamais le fric pour ça, alors tu deales ou tu te vends, ton corps flétri, ton cul meurtri, dans le ghetto black pour quelques dollars, juste une dose de plus… T’as fourgué ce que tu possédais, jusqu’à la dernière couverture sur ton matelas. Tu vois comment il est maintenant ? Brûlé par les clopes tombées de ton bras mort, grêlé de taches de sang, souvenirs de seringues oubliées… Le matelas, il n’y a plus que ça dans cette pièce vide, sur ce plancher de misère où cavalent des cancrelats… J’ai l’air d’en rajouter, comme ça, pour la forme, pour essayer de mettre en mots le côté sordide de l’affaire. Ton malheur, ta misère abjecte. Mais tu sais combien c’était pire… » (p. 278-279).

Oh hippie days se parsème également de nombreux portraits, comme si Dister voulait rappeler aussi que le mouvement hippie, c’était avant tout des gens. Ces portraits forment des envolées lyriques, des fulgurances de psychologie et d’observation. Dister a vécu ces années avec distance, toujours, tout en étant au cœur de la mouvance et en profitant bien lui aussi des « plats » qui circulaient, mais sans s’engouffrer dans les failles qui ont perdues de nombreux jeunes de cette époque et parmi ses amis aussi auxquels il rend hommage à travers ces portraits universels.

« Je t’ai revue, six mois plus tard, dans la communauté de Jon et Maria, sur Waller Street, à San Francisco. Tu avais bien changé. Finies les fringues d’éxecutive lady et les bijoux classe. Tu portais une de ces robes longues et sans forme qu’affectionnaient les hippie chicks. On ne voyait plus les tiennes, de formes. Ton élégance envolée, la tête dans les nuages, tu avouais prendre un peu trop de LSD. Tu étais spaced out – éclatée. Stig, qui était aussi défoncé que toi, semblait affairé à la même quête, et connaissait les mêmes errances, les mêmes échecs amoureux. Vous avez eu une brève histoire. Les réveils ont été durs, parfois, comme les descentes. Et puis tu as disparu, engloutie dans le grand rêve du Haight Ashbury. La dernière fois que je t’ai aperçue, au coin de Calyton, au pied de la Free Clinic – c’était déjà le printemps 68 -, tu hochais la tête en marmonnant « trop de confusion, trop de confusion » (p. 126-127).

Dister a écrit pour le magazine Rock & Folk, et il est aujourd’hui considéré comme le spécialiste français du rock sixties sur lequel il a écrit de nombreux livres ainsi que sur la Beat Generation.

D'autres critiques de livres sur https://justine-coffin.me/tag/critiques-de-livres/