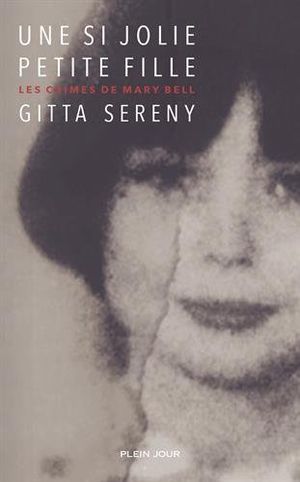

À l’âge de 11 ans, Mary Bell a tué à deux reprises des enfants de 3 et 4 ans. Gitta Sereny a suivi l’affaire de l’enquête au procès, puis l’incarcération de Mary Bell pour écrire Meurtrière à 11 ans. Des années plus tard, elle rencontre à nouveau Mary Bell pour participer à l’écriture d’un livre racontant l’affaire mais également l’enfance de cette dernière et sa vie depuis sa libération : ses relations amoureuses, son enfant, sa culpabilité et sa vie sous une autre identité pour échapper à la presse et à l’intérêt sociétal que son crime a soulevé.

Au-delà de mon intérêt personnel pour ce genre d’histoires à l’apparence glauque qui ne manque de m’attirer, c’est le fait d’avoir le point de vue avec le recul de Mary Bell adulte qui éveille l’intérêt. Toute la dimension psychologique qui en ressort, un exemple de réhabilitation, de rédemption qui ne suffira jamais à faire oublier quoi que ce soit. Comment comprendre et expliquer le crime d’un enfant envers un autre, comment vivre avec, assimiler le fait de lire une personne saine d’esprit, équilibrée et qui pourtant, enfant, à tuer deux petits garçons.

En dehors des faits relatés qui dépeignent l’affaire de manière complète et enrichissante, le livre va donc plus loin. On en retient la question de la crédibilité toujours sous-jacente quant aux souvenirs et aux sentiments de Mary Bell bien sûr ; des questionnements ou pensées suscités par divers passages ; et malheureusement aussi on retient le plus gros défaut : la présence souvent trop perceptible de l’auteur qui a tendance à glisser ses propres analyses sans les pointer comme subjectives et les mélangeant trop dans des passages qui ne devraient rester que factuels.

La crédibilité des dires de Mary Bell

• Manipulation ?

Dès l’achat du livre on est attirés par le caractère singulier du crime qui fait appel à l’image qu’on a pu avoir dans des films d’horreurs d’enfant diabolique capable des pires crimes sans une once de conscience ou d’innocence mais au contraire, de la perversité et de l’intelligente manipulation. Du coup, dès l’exposé de l’enquête et du procès au cours desquels les dépositions et réactions de Mary Bell sont relatées, on est glacés par cette image qui se renforce. Elle semble insensible, menteuse, sadique. C’est facile à imaginer.

Et c’est là où Gitta Sereny s’applique à présenter l’environnement familial avec un père souvent impliqué dans des délits qui le mènent en prison et une mère prostituée (un peu cliché et pourtant véridique) et une enfance maltraitée ponctuée d’abus en tout genre qui –sans excuser son crime – arrive à apporter un nouvel éclairage humanisant la petite qu’elle était alors et la replaçant dans son rôle d’enfant dont la déviance s’explique et ouvre à sa manière de penser « pas standard » mais pas sadique et calculatrice pour autant. Elle était une enfant traitée dans un tribunal pour adultes.

La chance d’avoir ces épisodes ponctués de chapitres « réflexions de Mary n°… » permettent d’avoir ses explications maladroites à elle, comment elle explique ses réactions, etc… Qui la plupart du temps n’était que celles d’une enfant qui ne prenait pas la mesure de ce qui s’était passé et mentait en accablant le + possible son amie parce qu’elle était consciente d’avoir fait quelque chose de mal et ne pensait qu’à ne pas être grondée/punie, un peu comme n’importe qui essayait de se dédouaner maladroitement quand il avait cassé le vase de maman.

Face aux propres réactions de Mary adulte devant certaines de ses déclarations enfants dont elle ne se souvenait pas et qui avec le recul l’étonne/la choque et sa compréhension quant à la mystification qui a été faite autour d’elle, les soupçons qui ne peuvent pas sortir de l’esprit à 100% sont tout de même atténués. Pour ma part, j’étais sceptique et certaines choses resteront toujours peu claires ce qui éveille d’autant + la méfiance MAIS je me suis finalement dit qu’elle avait autre chose à faire à 40 ans que continuer à mentir pour le plaisir de berner les autres : elle a purgé sa peine, elle gagnerait de l’argent sur le livre quoi qu’elle raconte, vivant sous une autre identité maintenant, personne ne changerait de regard sur elle dans la vie de tous les jours puisqu’ils ne sont pas au courant. Du coup ça couplé à la conscience qu’elle a des doutes sur ses paroles, c’est « rassurant ».

• La fiabilité des souvenirs

Une fois la bonne foi de la jeune femme acceptée, il reste les simples doutes liés au phénomène naturel de l’évocation de souvenirs d’enfance troubles. Comment être sûr que ce n’est pas le récit d’un mélange de souvenirs/de fantasmes/d’auto-persuasion ? On ne le peut pas à 100% seulement l’accent est bien mis dessus et la première intéressée dans les retranscriptions des discussions avec l’auteur évoque toujours ce même flou qui permet de cerner l’essence de ce qu’elle raconte sans avoir une exactitude à toute épreuve (mélange des dates et des évènements).

Ainsi l’évocation de souvenir est plutôt l’évocation de fragments de souvenirs d’évènements bien précis qui auront été marquants/traumatisants. Et sans – par exemple – pouvoir dire pourquoi elle a tenté de couper le pénis de Brian post-mortem ni le déroulement précis de la tentative, il en reste la sensation confuse du moment qui était une vague idée non aboutie « de prendre l’organe coupable » en précisant bien que maintenant c’est comme ça qu’elle mettait des mots sans que sa pensée soit aboutie sur le moment à 11 ans. L’ensemble est toujours pondéré et donc aussi honnête que possible et la plupart du temps corroboré par les faits ou des témoignages.

La question brûlante qui reste la plus évasive est le déroulement des deux homicides et l’état d’esprit de Mary Bell. Pour Martin c’est + amené comme un accident suite à une expérience d’enfant ; pour Brian encore un jeu dont l’enjeu aurait été d’être plus téméraire que son amie Norma Bell.

Que ce soient les versions enfants ou adultes de Mary, elle en offre toujours des différentes. Enfant pour cacher sa « bêtise » ; adulte parce que c’est un traumatisme qui remonte à tellement longtemps et qu’elle a cherché à enfouir autant que possible.

Ça n’atteint pas l’exactitude mais la sincérité de la tentative, la remise en question et l’installation du contexte garantissent l’intégrité de ce qui est dit, il n’y a pas de sentiments de création de souvenirs pour nourrir le livre et l’intérêt.

Réflexions autour de son histoire

- Le traumatisme de Mary quant à son propre crime qui, des années plus tard, l’amène à en parler en donnant pas moins de 4 versions différentes des évènements est assez touchant. C’est peut-être le plus gros point qui peu amener à douter de sa bonne volonté pourtant. Ayant moi-même vécu un évènement qui m’a plutôt chamboulée, les fois où j’en ai parlé à des proches j’ai dû donner dix versions différentes sans qu’aucune ne soit l’exacte vérité.

Ainsi, c’est assez intéressant de voir cette incapacité à faire face à ses propres souvenirs que l’on sait graves. Mary Bell peine à les affronter et change certains éléments pour se distancier de ce qui s’est passé et en un sens moins s’impliquer. Du coup il en sort un vague mélange, mi-vérité, mi-invention pour faciliter le fait d’en parler et moins supporter son sentiment de culpabilité et de honte ; comme une fuite/esquive pour sauver son propre équilibre – précaire – mental (je m’avance peut-être trop mais c’est comme ça que je l’ai compris). Au final ça la rend + humaine et en lisant toutes ces versions on arrive à avoir l’image de ce qui s’est passé assez clairement, comme un puzzle, suffit de rassembler les pièces.

- Quelle est réellement la part de responsabilité qu’on a à 11 ans ? Évidemment qu’on parle quand même de deux morts, évidemment que la famille des victimes ne verraient pas le bien de la voir reprendre sa vie après avoir purgé sa peine, mais mériterait-elle réellement d’aller en prison jusqu’à la fin de sa vie ?

Si je ne doute pas qu’elle avait pleinement conscience de ce qu’est la mort, de ce qu’est le bien, de ce qu’est le mal et du fait que la mort c’est mal, le lien n’est pas clairement établi qu’en « s’amusant » à presser ses mains autour du cou cela impliquerait la mort (surtout que d’après les sévices de sa mère ça lui était arrivé et s’étant juste au pire évanouie il n’y avait rien de définitif dans l’acte pour elle).

On sent bien que ça n’était pas clairement établi dans son esprit. On peut limite dire que ça ressemble à l’expérimentation d’une enfant, elle joue à des jeux + extrêmes et pervers, ce dont elle n’a pas conscience parce que le cadre dans lequel elle a été élevé l’a rendue + ouverte à ce genre de choses sans que ça ait pris une dimension d’interdit. Franchement passionnant de le voir sous cet angle, l’auteur qui voulait montrer l’importance qu’a pris part l’enfance de Mary Bell dans le processus qui l’a menée à ces actes est plutôt réussi.

- Mary Bell à 11 ans est allée en détention dans un établissement pas particulièrement adapté mais assez sain et sans drames jusqu’à ses 16 ans où elle est allée en prison puis en prison ouverte jusqu’à ses 23 ans où elle a finalement été mise en liberté conditionnelle. On voit bien qu’elle a été éprouvée par cet enfermement et qu’elle craignait la sortie ne se sentant plus trop adaptée au monde extérieur (ça m’a d’ailleurs fait pensé au film Les Évadés où un vieux fini par être relâché mais se pend parce qu’il ne se retrouvait plus dans la société, oups j’ai spoilé).

Toutefois, on voit aussi qu’elle a grandi, évolué, que même en portant le poids de ses actes qu’elle a du mal à s’expliquer elle est devenue quelqu’un d’équilibré, complètement « humain » et faisant du mieux qu’elle peut pour s’en sortir et se débrouiller. Elle noue des relations amicales et amoureuses dans le fond banales et se pose alors la question de la légitimité qu’elle a de pouvoir être réhabilitée.

C’est ce que vise l’incarcération initialement, punir mais aussi essayer si possible de faire réfléchir à ses actes et donner une chance d’atteindre la rédemption. Et même si Mary Bell parvient à se construire, ça ne pourra jamais la quitter dans sa conscience mais également vis-à-vis de la presse et l’opinion publique. Quand elle tentera de s’évader de la prison ouverte pour mieux se faire reprendre, dès que la presse en entendra parler les souvenirs de l’affaire seront ressortis et tout le monde en parlera à nouveau comme si elle venait tout juste de tuer les deux enfants et qu’elle était toujours dans cet état d’esprit de tueuse alors qu’elle ne sera plus la même personne. Pareil lorsqu’elle se fera reconnaître dans un village alors qu’elle était sous une autre identité ; pareil à chaque nouvelle affaire de meurtre d’enfants ou d’enfants tueurs d’enfants où le parallèle sera fait avec son propre cas et où la presse la traquera à nouveau.

En bref, c’est assez déprimant au sortir de ce livre de voir quelle personne elle est devenue et quelle personne les gens ont fait d’elle dans leur esprit. Malgré les bons sentiments qu’elle peut avoir, malgré tout ce qu’elle pourra jamais faire, elle ne sera jamais tranquille quand bien même elle réussirait à vivre dans l’anonymat. (d’où le parallèle avec le film Boy A qui transmet toute la tristesse de ce genre d’histoire avec émotion)

Présence parfois trop subjective et déplacée de l’auteure

• Psychologie du dimanche

Gitta Sereny a le défaut d’insérer ses propres analyses subjectives en plein exposé de faits ce qui tend à rendre trop oppressante sa présence. Sans nier son implication, elle aurait pu se contenter de relater et en fin de chapitres présenter un bref aperçu de son avis pour ouvrir à des pistes de réflexions sans l’assener au même niveau que les faits comme quelque chose de certain et d’admis.

Par exemple :

- quand elle évoque les gens qui doutent des souvenirs des sévices de Mary Bell dans son enfance par sa mère qui laissait ses clients abuser d’elle de différentes manières… elle affirme clairement que c’est juste la preuve que les gens ne sont pas encore prêts à admettre l’idée de la pédophilie. Raccourci psychologique et intellectuel trop facile, stupide et même scandaleux. Elle le dit comme une vérité alors qu’étant donné qu’il n’y a pas de preuve, le doute peut juste être soulevé sans que la personne soit directement juste réfractaire à l’idée que des actes pareils sont existants. C’est aberrant comme elle a fait instantanément ce lien en fermant la possibilité à d’autres explications plus logiques de simple scepticisme justifié, ça donne l’impression qu’elle n’a pas supporté que tout son travail soit remis en question alors élude facilement les « détracteurs », c’était pas nécessaire.

- Morale vaseuse en conclusion de son bouquin. Elle évoque l’importance de l’éducation et du rôle des parents dans la formation psychique de l’enfant. Rien de plus normal évidemment. Sauf qu’elle part dans des délires en ciblant assez bêtement et facilement encore « nous les couvrons de biens matériels, mais nous ne leur donnons pas, nous n’avons pas l’énergie de leur offrir davantage qu’une présence semi-comateuse, occasionnelle, dans un fauteuil face à la télévision ». Le parallèle est poussif et inadapté. Elle nous pond un livre sur le cas Mary Bell où ses parents sont pour ainsi dire démunis donc n’ont rien de matériel à offrir et où son père bien que douteux citoyennement parlant semble avoir été aimant et aimé de Mary pour bifurquer sur un grand poncif sur le rôle de parent. Je ne dis pas qu’il n’y a pas quelque chose à creuser là-dedans mais c’est survolé brièvement et grossièrement sans que le rapport et l’utilité soit prouvé dans CE livre là ce qui rend la remarque déplacée et vulgaire, un arrière-goût de « faut pas t’étonner que ton môme va en buter d’autres si tu regardes trop la télé au lieu de jouer aux Lego avec ». Elle aurait dû réserver ce genre de pensées pour un bouquin sur le sujet plutôt que de balancer cela comme ça à cet endroit, dans ce cadre.

- Quand elle parle des billets écrits par Mary et son amie Norma Bell où elles affirment avoir tué Martin Brown et qu’elles ont abandonné dans une crèche qu’elles auront saccagées, Sereny parle directement d’un appel à l’aide, d’une tentative d’une fille triste de se dénoncer. Toujours dans cette idée d’appuyer le trait sur le caractère de victime de Mary qui n’est pas si mauvaise que ça. Je partage le fond de l’idée que Mary est dans le fond pas mauvaise, mais là encore elle assène sa vérité, son analyse comme si c’était sûr et certain que telles étaient ses intentions (et à aucun moment la Mary adulte n’évoque cet évènement en ces termes).

Sans dire que c’est faux, elle aurait au moins dû laisser la porte ouverte à d’autres explications au lieu d’exposer ce passage comme un fait avéré pour ce qui était des intentions des deux petites filles. Personnellement, en lisant les billets en question « I murder so that I can come back », « fuck off we murder watch out Fanny and Faggot », « we did murder Martin Brown fuck off you bastard » + le saccage de l’école, je pense que l’auteure aurait au moins pu envisager (même sans conviction) que ce pourrait n’être qu’une connerie irréfléchie et provocatrice de deux amies vantardes et espiègles (puisqu’elles n’avaient pas réellement conscience de ce qu’était la mort et que l’une l’autre cherchait à s’impressionner en montrant leur témérité ; puisque Martin Brown n’est du fait que de Mary et Norma et que Norma pensait que Mary mentait en disant l’avoir tué puisque tout le monde pensait un accident dont que c’est de l’esbroufe de la part de Norma qui prenait sûrement ça comme un jeu et donc sans doute que Mary aussi, direct des vulgarités anonymement, provocatrices tout en restant anonymes puisqu’initialement tout le monde a cru à un canular et le lien a été fait après le deuxième homicide).

• Autosatisfaction de l’auteure d’avoir la chance de se pencher sur le cas de Mary Bell et de la rencontrer des années plus tard. Elle se met souvent en avant comme celle ayant réellement tout compris à l’affaire et à Mary. Ça peut rendre des passages agaçants, un égo discrètement distillé dans les pages du livre.

Toutefois il y a une réelle intelligence dans son travail (genre je donne mon aval, la blague) qui rend plus passable ses interventions.

Conclusion

Malgré l’implication parfois trop grande de Gitta Sereny, ses objectifs sont atteints :

- Mary Bell est rendue plus banalement humaine et sans diminuer l’horreur de ses actes, on ne peut s’empêcher d’être peinés qu’elle ait ce fardeau ad vitam æternam, elle qui est si différente (comme tout être humain) de ce qu’elle était à 11 ans. Dans sa conclusion, Sereny fait un parallèle intéressant de cette « enfant diabolique » comme les croyances médiévales très sensibles aux enfants-démons, c’est un peu ce qu’est devenu Mary Bell, la preuve en est ce qui est mentionnée au cours du livre lorsqu’une mère dit à son enfant une phrase du style « rentre à la maison quand on t’appelle ou Mary Bell t’attrapera ». En ce sens, Sereny a réussi à démystifier ce qu’elle est en réalité : une ex-enfant paumée qui a fini par commettre des actes graves mais dont l’humanité n’a pas été perdu. D’ailleurs cette humanisation est sans doute ce qui sera le plus dérangeant pour certains à la lecture ;

- la lumière faite sur la manière de traiter ce genre de cas, la responsabilité à quel âge, la place faite au passif de la personne, etc… Sans minimiser la gravité ou le drame de ce genre d’affaires. Puis par extension les services sociaux, le milieu carcéral, etc.

Une lecture intéressante qui remet les choses en place ce qui - de prime abord - n’est qu’un fait divers suffisamment flippant pour être sensationnaliste et attiser l’incompréhension de son prochain.