Café Society (CS) laisse froid. L’auteur de ces lignes évitera de faire un jeu de mot foireux avec le café froid, alors que ce n’est pas l’envie qui lui manque.

Il faut dire que le cinéma de Woody Allen le laisse généralement… froid depuis un sacré bout de temps. Mais cette lassitude n’est pas injustifiée. En étant méchant comme Orangina Rouge, on peut dire que Café Society, c’est quand un cinéaste sur le déclin se croit toujours capable de susciter l'émotion, alors que son cinéma n'est a priori plus qu'un tristounet et théorique bavardage de salon, mais c’est hélas un peu vrai. La trop grande cadence de production du cinéaste a commencé à lui jouer des tours dès la fin des années 90 (avec des trucs sympatoches mais archi-mineurs comme Celebrity, Escrocs mais pas trop, Anything Else, ou encore Melinda & Melinda…). Son incursion dans le thriller (avec Le Rêve de Cassandre) n'a pas convaincu l'auteur de ces lignes (lui et pas mal de monde). Il a trouvé Vicky Cristina Barcelona joli comme ses actrices mais vain comme son propos. Depuis le fatiguant Whatever Works (en dépit de la fraîcheur d'Evan Rachel Wood), seul le merveilleux Midnight in Paris l'a convaincu (oui, Cate Blanchett est oscarisable dans Blue Jasmine… et ?). Il a même frôlé le divorce avec le ridicule Homme irrationnel, l'année dernière. Deux films réussis en dix ans (Match Point et Midnight in Paris), c'est maigre. Et on parle de VRAIS bons films, hein, pas de distrayantes petites balades nostalgiques destinées à rappeler comment c'était bien, avant.

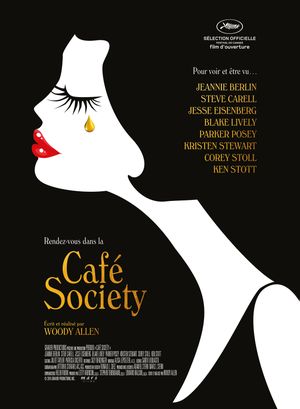

Autant dire que l'auteur de ces lignes est donc allé à la projection de CS avec une certaine appréhension. Mais quelque chose le rendait plus optimiste que d'habitude. Deux choses, plus précisément : la souvent formidable Kristen Stewart, et le couple solide qu'elle forme avec Jesse Eisenberg depuis plusieurs films (Adventureland, American Ultra…). C'était... différent. Peut-être la fraîcheur de ce casting allait-elle rafraîchir le cinéma d'Allen, comme Emma Stone avait tant diverti dans le mineur mais charmant Magic in the Moonlight ?

Air connu

Ou pas. Ne vous laissez pas tromper : la plupart des gens qui encenseront le film seront soit des néophytes du cinéma de Woody Allen, donc un public relativement facile à combler s'il est ouvert aux bourgeoiseries, soit des fans hardcore du cinéaste prêts à lui pardonner les pires foirages en prétextant qu'on ne peut pas comprendre. Insistons bien là-dessus, si CS laisse froid, c'est parce qu'il n'inspire rien (on revient là-dessus plus bas), et pour prétendre le contraire, il faut être incapable de reconnaître la triste réalité : Woody sucre les fraises. Et l'unanimité quasi-soviétique de la presse à l'égard de son film (même pas une critique à trois étoiles sur Allociné ?) ne rend l'ensemble que plus fatiguant.

Attention, CS n'en est pas moins un Allen passable. Pas d'ironie, ici : c'est une distraction aussi acceptable qu'elle est oubliable, bieeeen loin du spectacle exaspérant de futilité et de vanité qu'était L'Homme irrationnel, et tout aussi loin de foirages quasi-intégraux comme To Rome with Love. Il ne fait pas une charmante récréation comme Magic in the Moonlight, mais on ne jette pas un œil à sa montre tous les quarts d'heure. Seulement, qu'il suffise de cela pour être « agréablement » surpris par un Allen en dit long sur l'état de son cinéma sous assistance respiratoire, qui n'est que répétition sur répétition, changeant simplement de casting et de cadre de vacances pour raconter toujours la même chose, avec son même protagoniste en premier plan (intellectuel, libéral, bavard et rarement sportif) et ses mêmes vignettes de Juifs hystériques en arrière-plan, ses mêmes ingénues inatteignables qui ont au moins le mérite de faire bander pépé, en somme, ses même clichés qu'Allen a lui-même popularisés, ses mêmes traits d'esprit toujours moins surprenants, ses citations de philosophes (il A-DORE Spinoza) encore moins inspirées que ses traits d'esprit… La redondance se fait de plus en plus pesante au fil des années. Jesse Eisenberg, tête de nœud qu'on aime bien et acteur doué, campe un Woody plus vrai que nature : encore de la répétition. Et au cas où ce ne serait pas suffisant, Woody en personne campe le narrateur de sa voix de zombie neurasténique. La voix-off, bien pratique lorsque la mise en scène et le montage sont infoutus de faire comprendre quelque chose au spectateur pourtant acquis…

Simulacres d’amourettes au musée Grévin

Si CS laisse froid, c'est qu'il n'inspire pas grand-chose, et s'il n'inspire pas grand-chose, c'est parce qu'il ne RESPIRE pas. Il n'a plus de couilles. Même pas une, une toute petite et ratatinée. Il exprime à peu près autant de vitalité que la tronche de son vieux réalisateur, poudrée de naphtaline. Il veut raconter une histoire d'amour pleine de mélancolie, mais évite tous les moments forts : quand Vonnie (Stewart) annonce à Bobby (Eisenberg) qu'elle choisit Phil (Steve Carrell), par exemple, ou tout ce qui concerne l'autre Veronica (Blake Lively). Tout cela pour garder, semble-t-il, son flegme légendaire… mais surtout ringard. Allen utilise vainement le distrayant quiproquo qu'occasionne son triangle « amoureux » pour maintenir éveillé le participant à sa petite sauterie arthritique, mais l'illusion ne tient pas, et au final, on se croit presque dans un musée de cire. Les personnages eussent-ils été des clichés attachants, on se serait montré bien plus réceptif, mais las, double-las ! Si Bobby n'inspire pas d'antipathie, il n'inspire pas non plus de sympathie particulière. Rien, en fait. Vonnie, avatar de la même femme adulée par Allen depuis quarante ans, se comporte dans le dernier acte d'une manière qui la rend littéralement (et improbablement) détestable. Seul l'oncle Phil est récupérable… mais il n'existe qu'à travers le triangle amoureux précité, parfaitement inepte tant il est convenu (on sait d'avance quel choix va faire la fille et qui va en sortir brisé, par exemple) et ne suscite aucune émotion. Enfin, l'autre Victoria, charmante caricature d'anti-Vonnie (innocente et spontanée), ne sera jamais qu'une vignette surlignant l'inconsistance de Bobby, tocard adulescent incapable de rester fidèle.

CS est confus. Il ne sait pas ce qu'il raconte. À peine dans la boite, il sucre les fraises comme son réalisateur. Il n'est pas une comédie (ou tentative de comédie) puisqu'on doit rire quatre fois et demi – on est très loin du « une réplique culte à la minute » de l'âge d'or de son cinéaste. Il n'est pas non plus un drame existentiel (ou tentative de drame existentiel, comme L'Homme irrationnel), puisqu'il n'invite à aucune profonde réflexion sur quoi que ce soit (certains passages sont même d'une platitude étonnante, comme la réplique « life is a comedy written by a sadistic writer »… sérieusement, Woody ? Et en plus, ils l'ont mise dans la bande-annonce ?). Quant à son idylle, elle ne semble servir que de prétexte à une reconstitution minutieuse de le Hollywood des années 30… qui serait donc son seul objet. En tout cas, c'est tout ce qu'il lui reste.

Quand l’élégance sauve (en partie) les meubles

Et l'on ne va pas mentir. Ce que CS a indéniablement pour lui, c'est sa forme. On tient sans doute là le film le plus esthétiquement accompli du cinéaste. Ses reconstitutions des années 30 américaines et du CINÉMA de cette époque (deux choses bien différentes) sont flamboyantes. La chaleureuse photographie du génie Vittorio Storaro (Apocalypse Now, 1900, Le Dernier Empereur…) fait des merveilles, jouant avec les silhouettes, les compositions graphiques élaborées et les gros plans de visages sous une magnifique lumière diffuse, magnifiant des décors déjà somptueux et des costumes d'une très grande élégance. Cette dimension de Café Society intéresse autrement plus que les amourettes vaines, les querelles de voisinage accablantes, et le business de gangstérons new-yorkais. Après tout, elle parle à un public soudain nostalgique, lui aussi… de l'âge d'or du cinéma allénien. Hélas, elle aussi échoue, du moins partiellement, parce qu'Allen y met, là encore, plus de raison que de cœur.

Dans ce vieux musée de cire froide, les acteurs peinent à travailler la matière, si brillants fussent-ils. Eisenberg does the job, mais ce dernier est d'une ingratitude accablante ; Steve Carrell n'est pas vraiment à sa place ; Blake Lively se perd déjà dans l'océan de fifilles alléniennes. Il reste alors Kristen Stewart, et plus précisément dans le rôle de la Vonnie de la PREMIÈRE moitié du film, celle qui porte sa jupe d'été blanche et n'est pas encore une affreuse caricature de connasse. Kristen Stewart et son étrange beauté, qui peut rayonner sur commande (ici, ou dans des films comme On The Road), et s'effacer si le rôle l'exige – parce qu'elle n'est pas non plus Claudia Cardinale ou Isabelle Adjani, quoi. Le panache de son port de tête. Son sourire mutin (pardon pour le cliché). Et ses tenues à la fois pudiques et diablement sexy qui font regretter les années 30. Sans elle, la lassitude l'aurait emporté. On ne le répètera jamais assez : Stewart est une des meilleures actrices de sa génération. Son talent était clair dès Panic Room, et il éclatera une nouvelle fois dans le nouvel Assayas (Personal Shopper) à la fin de l'année 2016, que ce dernier soit réussi ou non. C'est bon, les gars, Twilight, ça commence à remonter, et le coup du visage inexpressif, ça ne tient que pour ceux qui n'ont pas vu Welcome to the Rileys ou Sils Maria.

Point besoin d'en rajouter. CS n'est pas un film détestable. Il a des qualités, et ces qualités émanent d'efforts louables et d'esprits talentueux. Il veut bien faire, comme toujours chez Allen. On sait qu'il y croit ; ce n'est pas de sa faute, s'il a l'âge de baisser le rideau. Mais il n'est juste plus assez. Et ce « plus assez » est même trop, puisqu'il exprime une déchéance qui fait toujours peine à voir. Un cinéphile, sur l'interweb anglophone, a écrit : « Woody Allen's strong suit has never been self-awareness, only self-consciousness ». Tout est dit : ce n'est pas parce que Woody Allen est un homme intelligent, complexé et égocentrique qu'il est pour autant « conscient de lui-même ». C'est bien connu, l'homme n'est jamais son meilleur observateur. Et chez les artistes, ce trait récurrent se paie cher. Allez, c'est dit : quitte à se faire un hommage allénien aux années 30-40, on se refera plutôt Coups de feu sur Broadway.