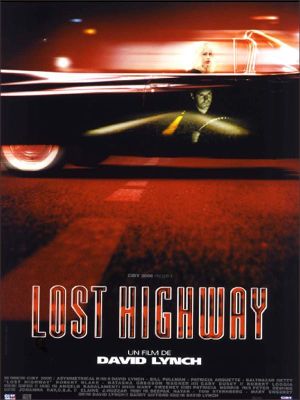

Rien n'est linéaire et limpide, ni les souvenirs, ni les rêves, ni même la vie elle-même. Lost Highway en est un parfait archétype de cette complexité ainsi que de cette frustration qu'à le spectateur - l'humain au sens large du terme - à vouloir tout rationaliser et tout expliquer.

Un film noir contemporain, un film puzzle, une oeuvre générationnelle, une représentation cinématographique de patterns psychologiques, un film expérimental ; ces descriptions sont sans doute toutes acceptables, mais cette petite pépite de cinéma underground frôlant le mindfuck reste avant tout pour moi une capture momentanée d'une Amérique fantasmée, une retranscription d'influences socio-culturelles, de phénomènes psychologiques et de fantasmes collectifs de ces nombreux adolescents et jeunes adultes masculins.

Ce film figure comme une cinquième illustration d'un concept que je mets en place, les C.R, autrement dit Les Crossover Reviews. La première s'appuyait sur Apocalypse Now, la deuxième sur Le Dernier des Mohicans, la troisième sur Dragons et la quatrième sur Les Diaboliques. Le but étant l'analyse d’œuvres cinématographiques complètement différentes des unes des autres que j'entremêle, parce que certains pourraient le penser ; les comparaisons c'est nul, mais elles ne sont pas là pour rien.

Durant une semaine, j'ai visionné cinq films que tout oppose mais il y a des liens, je vais bien en trouver...

Après visionnage, le film laisse des flashs, des fragments d'image qui restent incrustés dans la mémoire comme des rêves érotiques finalement. Ce sont des plans sombres, ceux de la route, de la piste de danse, puis des plans dotés de couleurs chaudes comme il en est le cas des scènes d'amour, à caractère sexuelles ; ces dernières délivrent une grande intensité à chaque instant. Quelques formes de fantasmes d'actes sexuels y sont représentés, celles représentant la douceur, le torride, la violence ou bien le voyeurisme. Ceci se contrebalançant avec ces plans lumineux telle la séquence mettant en vedette la belle Patricia Arquette, habillée d'une belle robe blanche symbole du charme et du glamour hollywoodien.

Une musique, un plan, une couleur sont la connotation même d'émotions et de sentiments cachés, de désirs inavoués, de fantasmes obscurs. Une musique, un plan, une couleur sont ce fragment d'images qui composent un rêve, un désir profond, mais attention, le tout à l'américaine...

C'est cela finalement qui me fait profondément aimer le cinéma américain, c'est culturel et stigmatisé, stéréotypé et peut-être sur-représenté mais c'est ce cinéma qui me fait vibrer : ces quartiers californiens, ce mode de vie tant idolâtré du spectateur moyen [oui tu n'as pas de maison sur les basses collines hollywoodiennes, ni même Patricia Arquette dans ton lit, tu es un moyen]. Puis, ces femmes populaires glamour et sensuelles tant convoitées, pulpeuses, soumises puis dominatrices, manipulatrices, matures et pleines de privilèges qui n'existent que dans le cinéma et le rêve, qui peuvent nous rendre amoureux mais aussi surtout puissants, beaux, confiants, jaloux... Puis jalousement possessifs et agressifs.

Il y a quelque chose de très primaire dans l'oeuvre de D.Lynch. Il est aussi, semble t-il agréable à une femme d'avoir un partenaire jaloux : elle entend toujours parler de ce qu'elle aime. Ceci est donc paradoxalement fantasmant pour l'homme, qui aime connaître les désirs profonds de ce genre de femme, ou bien de la Femme avec un grand F.

Une approche psychologique que voici, appliquée au model américain et j'adore ça ! Tout est très assumé et tellement culturel, limitrophe au folklore. C'est cette sur-représentation caractéristique du cinéma américain qui fait vibrer le palpitant, cette volonté de toujours mettre en spectacle, avec ces paillettes, ces bling-bling, ces maquillages, ces costumes, ces comportements aux antipodes du "politiquement réel". Il n'est pas faux de dire que le cinéma hollywoodien est une industrialisation du rêve, qu'un réalisateur est artisan d'un fantasme, d'un désir enfoui. Ici, D.Lynch en est, à peu de choses près, un paragon.

Un rêve donc. Ici, il n'est pas question de faire dans la logique ou dans le socialement vrai, puisque la vie elle-même est constitutive d'un réseau complexe alambiqué, dont le rationnel et l'irrationnel, l'ordonné et le désordonné, la logique et l'illogique s'imbriquent et s'entrelacent, telle l'astucieuse mise en scène de D.Lynch. Pour illustrer cette complexité de la vie, le cinéaste découpe son oeuvre en deux parties distinctes.

Son film permet cette prise de conscience pour ces personnes qui ont cette tendance à déguiser la complexité en simplicité et l'incompréhension en logique ou en rationnel. Par ailleurs et contrairement à ce que l'on pourrait penser, D. Lynch exprime un de ces désirs très ouvertement a contrario de ses contemporains de métier. La subtilité et la métaphysique semblent être ses petits ingrédients secrets, or ces séquences de fantasmes obscurs connus de tous [messieurs], sont clairement exposées et longuement illustrées. On contemple, on apprécie...

Enfin voilà, la Californie des années 90 avec Patricia Arquette à l'aube de ses 30 ans, c'est le pied !