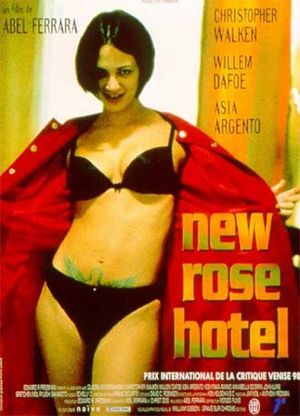

Abel Ferrara est un artiste qui pratique la politique du saut dans le vide, un résistant ne ménageant pas ses arrières, un révolutionnaire kamikaze constamment prêt à risquer le tout pour le tout. Au bord du précipice, il lui faut se souvenir encore et innover toujours pour espérer se rétablir sur de la terre brûlée. En s’appuyant sur une nouvelle de William Gibson, dont il respecte l’esprit sinon la lettre, il réinvente son cinéma et le pousse à ses dernières extrémités. Guère plus qu’une poignée d’acteurs, quelques décors restreints à trois chambres d’hôtel chic et deux bars borgnes japonais, une économie fauchée de série B : voilà ce avec quoi il compose pour s’attaquer au règne tentaculaire des multinationales, aux arcanes obscures de l’espionnage industriel, aux virus de toutes sortes, aux méandres d’un univers poreux, fragmenté, menacé par l’homogénéisation virtuelle. Le sujet et la manière de l’aborder, tout ce qui est grand et tout ce qui est petit, ou supposés tels, cessent ici de s’opposer pour laisser voir une grande intimité. On comprend alors en quoi un film peut être mondial, s’il est vrai que ce terme recouvre, pas simplement l’élargissement des perspectives et l’accélération des déplacements mais, à un stade plus avancé, le déblocage et l’éclatement de tout horizon au profit d’une zone de voisinage et d’indiscernabilité entre local et général, ici et là-bas. New Rose Hotel raconte avec quelle difficulté un homme tente d’échapper à l’emprise monopolistique d’une communication parasitaire et virale, dont il n’est qu’un échantillon servile, vers la reconquête d’un souvenir exclusif qui lui appartiendrait hors de toute négociation, à jamais intransmissible : celui d’un amour soudain évaporé en zapping aveugle. Passablement opaques, les enjeux et finalités de l’intrigue ne sont que prétexte à une réflexion désabusée sur la négation de l’individu lorsqu’il se retrouve piégé dans un territoire de pure signalisation. En semblant flotter hors du temps et de l’espace, New Rose Hotel est un film qui ne parle que d’ici et d’aujourd’hui, qui dure toujours et partout.

https://zupimages.net/up/19/34/sawl.jpg

D’un côté il y a le monde, le grand monde anonyme des firmes toutes-puissantes qui le gouvernent et des riches qui le peuplent et le consomment. De l’autre il y a les parias qui le craignent et le fantasment, le désirent tellement qu’ils finissent par le voir apparaître, sous la forme d’images si cachées qu’elles ne peuvent être que tremblantes et parcellaires, numérisées à la va-vite, dérobées puis recelées, ralenties et agrandies à l’infini. Parmi eux, certains rêvent encore d’accéder à cette quasi-invisibilité bienfaisante qui sied au véritable pouvoir. L’un, X, est la figure romanesque classique de l’homme de partout et de nulle part, compétent et séducteur, privé de biographie et même de nom. L’autre, Fox, qui porte la canne de Welles dans La Soif du Mal et le costume blanc dont rêvait déjà James Mason dans L’Affaire Cicéron, est à la poursuite d’une sensation idéale, définitive et intraduisible ("The Edge") et cherche à transcender une vie de ratages et de déboires en réalisant un dernier gros coup : le transfert d’un virologiste très convoité, Hiroshi, d’une compagnie à une autre, contre espèces sonnantes et trébuchantes. Tous deux sont des bricolos, des losers, des joueurs avec le feu. Pauvre figure shakespearienne désarticulée qui règne en petit démiurge sur son entreprise de renseignement privée, Fox combine son plan à l’échelle internationale, dans des lieux intermédiaires mi privés-mi publics, insitués les uns par rapport aux autres et disponibles à tout et n’importe quoi, discuter, manger, faire des affaires ou faire l’amour. Il résulte de cette production sauvage et pernicieuse une configuration des plus complexes, agitée d’une alternance scalaire des plans, combat esthétique interne entre la profondeur (de champ) et la surface (vidéo). Face à la prédation des technologies, à la logique matérialo-capitaliste, à l’escamotage de la réalité, le plus infernal est d’essayer de se réapproprier une toute petite part d’expérience sensible. Que faire pour stopper le mouvement de conversion chimique de l’intime en information de marché, diffusée sur une profusion de réseaux aux quatre coins du globe ?

X est le révélateur du statut ambigu et nocif des images projectiles et de leur capacité d’oblitération. Sa trajectoire s’effectue en deux mouvements distincts mais complémentaires dans le processus d’autoréclusion réflexive auquel il est soumis. Au début, il participe à la conspiration en tant qu’acteur entre les mains de son associé-metteur en scène. Mais la dramaturgie exige un tiers, un élément inenvisageable qui viendrait d’ailleurs, du réel précisément, et que l’on introduirait dans ce milieu gangrené par l’instrumentalisation et l’éclatement des distances. Un soir, dans une boîte de nuit, Fox repère une prostituée du nom de Sandii (la fort désirable Asia Argento, magnétique dans l’abandon). Un long échange de regards tamisés garantit l’efficacité capiteuse de la jeune femme. Aussitôt, il l’engage et lui donne le rôle de l’appât chargé d’approcher puis de séduire le génie du mal jusqu’à ce qu’il tombe. Pour cela, elle doit apprendre à jouer auprès de X, son partenaire circonstanciel à qui incombe la responsabilité d’incarner Hiroshi. Avec comme unique mise en garde : ne pas se prendre pour le modèle. Or c’est aux vertiges du jeu alimentés par les images de simulation que X devra sa descente aux enfers. À force d’aller jusqu’au bout de son rôle, il tombe amoureux de la call-girl. Erreur grave car ce sentiment n’est pas une donnée prévue au programme. À l’annonce simultanée de la disparition de Sandii et des ravages de la peste provoqués par le généticien, s’amorce le deuxième mouvement de sa chute. C’est à cet instant que le film atteint son degré maximal dans l’analyse des mutations contemporaines affectant le corps et l’image, la machine et le cerveau. Avec, menée à son terme, la démonstration que le corps est une image et que le cerveau est une machine. D’où la folie, le dérèglement qui s’emparent du dernier segment.

https://zupimages.net/up/19/34/47fh.jpg

Sandii n’est plus, elle s’est volatilisée. Tapi dans l’ombre, retranché tel un reclus éternel, soumis au passif trop lourd d’un cogito en roue libre, X s’abandonne alors à la dérive mnésique. Sa tête se met à fonctionner comme une table de montage défectueuse tandis que son corps, recroquevillé en position quasi fœtale contre un mur, prend la forme d’un déchet. Il devient spectateur rétroactif de sa prestation en se repassant mentalement les moments marquants de sa traversée elliptique. Avec la trame des Enchaînés d’Hitchcock comme canevas (un homme met la femme qu’il aime dans le lit d’un autre et commence ainsi à se piéger lui-même), Ferrara initie une fiction en retransmission différée dont il ne recueille que les échos mutilés, les répercussions toujours plus lointaines. Il refuse d’enregistrer le déroulement de l’opération au profit de ses franges préparatoires, médianes puis conclusives pour inverser les notions fondatrices de champ et de hors-champ et construire son film sur un trou noir prolongé, jamais complètement élucidé (que s’est-il vraiment passé ? peut-être rien…). Dans son rembobinage panique (d’avant en arrière, pauses, ralentis), X cherche désespérément à faire revenir la représentation de la femme désirée, à la fixer en quelque sorte, gri-gri obsessionnel du cinéma moderne dont Vertigo, toujours lui, a scellé le motif inaugural, mais qui est ici adapté aux paramètres occlusifs du visuel galopant. À partir du moment où celui-ci empêche de voir, reste la collure à l’arraché d’une image avec une autre qui permet peut-être de rétablir du sens sous les traits d’un portrait fébrilement recomposé. De manière chaotique, le héros procède au décapage de l’histoire déjà filtrée par les écrans de contrôle et inscrite au régime falsifié des apparences. De même qu’on gratte une pierre pour y découvrir un diamant, il déchire la surface corrompue de cette vaste foirade pour y extraire ce que lui seul a su voir, une fragilité, un vacillement, quelque chose de rare. Et c’est dans l’infime intervalle de son cerveau défaillant que se cache sans doute le vrai visage de Sandii.

Ordonnée selon le principe du manque essentiel, l’œuvre doit beaucoup à ses acteurs-improvisateurs, plus que jamais chargés d’apporter une épaisseur humaine à une matière très volatile, de compenser tout ce que Ferrara dérobe au regard. Mais ce dernier sait que c’est à lui qu’incombe la lourde tâche de changer la valeur d’une image afin que le monde s’accorde à ses désirs d’expérimentateur sans entrave. Pour cela, il peut compter sur son art du temps mort et du silence, son éclairage au pinceau, ses éclats et ses fulgurances, son style langoureux et sensuel, superbe et sinueux, désinvolte et brûlant, haché par les spots lumineux, rythmé par les pulsations sourdes de Schoolly D, et auquel il applique toute sa science de hibou décavé. Il y a de la sorcellerie là-dedans. Or la sorcellerie est souvent associée à la nuit, dont on dit qu’elle porte conseil. Dans le cinéma de Ferrara au contraire, la nuit porte malheur. En sortir signifie y retourner avec en plus la conscience que c’est pour la dernière fois. Voilà pourquoi ce grand film ouvert et interactif est aussi un grand film insomniaque. Ou plus exactement un film en sommeil sur les démons du sommeil. De manière générale, tous les personnages ferrariens sont de magnifiques noctambules. Parmi eux, Fox lance cette assertion : "J’ai le cimetière pour dormir." Sous-entendu, "tout pour l’action". Le sommeil est désigné comme un symbole de mort, et le réveil comme une mauvaise prémonition. Quand Fox s’endort enfin, X le réveille pour lui annoncer la catastrophe (Sandi a disparu, la peste frappe à Marrakech, ils sont ruinés). Quelques minutes plus tard, titubant comme un mort-vivant derrière ses lunettes noires, il se suicide en sautant par-dessus la rambarde du hall d’hôtel, cerné par un split-screen sans pitié. Lorsque frontières et séparations ont disparu, les rares qui demeurent ont à voir avec la seule limite sur laquelle on ne revient pas, celle qui dissocie la vie du trépas. Il y a donc peu de chances pour que l’homme sans nom émerge un jour des ténèbres du New Rose Hotel. Et peu de chances pour que le rejeton punk et teigneux du cinéma indépendant américain signe jamais un film aussi beau, mystérieux et fascinant que celui-ci.

https://zupimages.net/up/19/34/vje2.jpg