Avant les relatifs patinages des années 2010, Malick construit une œuvre qui, malgré un hiatus de deux décennies, aborde une succession de thématiques vouées à se compléter au sein d’une réflexion générale sur l’humanité et son rapport à la transcendance. Alors que l’amour, la violence, la guerre, le châtiment jalonnent les films précédents, The Tree of Life parachève un projet de longue date, qui se donne pour ambition de traiter de l’univers, de sa naissance à son expansion, d’une part, et de la cellule familiale de l’autre, en insistant particulièrement sur la thématique de l’enfance.

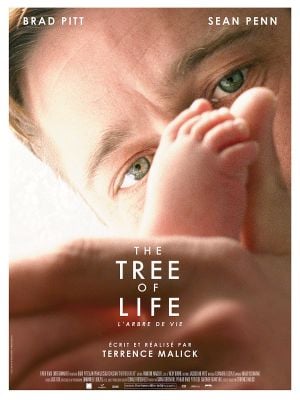

Attendu comme le messie par ses adeptes, le film qui se fait désirer (annulé au dernier moment au Festival de Cannes 2010, présent et palmé en 2011) ne fera pas dans le compromis, poussant jusqu’à ses extrémités les partis pris d’un cinéaste dont le film sera considéré comme un évangile bouleversant ou un catéchisme poussif.

Cette alliance entre deux pôles, le cosmos et l’enfance, fait pourtant sens. Film de montage clairement expérimental, The Tree of Life reprend une métaphore qui était proposée par la femme qui prend en charge la jeune native dans Le Nouveau Monde, et la soutient dans l’épreuve du deuil de l’homme qu’elle aime. “A nature like yours can turn trouble into good. All this sorrow will give you strength and point you on a higher way. Think of a tree, how it grows around its wounds. If a branch breaks off, it don’t stop, but keep reaching towards the light.” The Tree of Life commence en effet par l’expérience douloureuse du deuil d’un fils. Les traditionnelles questions des voix off vont donc s’adresser directement à celui qui donne et reprend la vie, et interrogent cette terrible Providence à laquelle il faudrait se soumettre. En contrepoint de cette perte, la naissance de l’univers s’illustre en séquences presque abstraites du pure contemplation, et qui rappellent bien entendu l’émotion primitive que proposait la séquence de la Stargate de 2001 : un temps suspendu, un non-lieu graphique capable de générer des émotions proprement métaphysiques.

L’incursion dans la famille est l’occasion pour Malick de plier toute son esthétique à un programme déterminé : filmer à hauteur d’enfant, et dans une cellule réduite, celle de la maison. Les superbes séquences des jeux dans le jardin, de la fraternité et des déambulations entre les pièces dessinent ainsi un témoignage unique de cette période nimbée d’une conscience encore en voie d’achèvement : temps suspendu, contemplation démesurée par un recours fréquent au grand angle, absorption muette et fascinée d’un monde qui s’élargit à mesure qu’on l’arpente. Certaines séquences, qui confinent au surnaturel (une chaise qui bouge toute seule, la mère en lévitation dans le jardin) attestent de cette fraîcheur d’un regard encore insoumis face aux lois de la rationalité ; durant l’enfance, la magie existe encore.

Les deux figures parentales, très largement développées, sont l’occasion d’une caractérisation finalement assez rare chez Malick, qui s’attarde plus souvent sur des types que des personnes. Brad Pitt, en père naïf dans son éducation à la dure pour affronter la violence du monde, dévoile à merveille ses failles progressives, tandis que Jessica Chastain irradie de sa fragile lumière une tendresse maternelle irremplaçable, mise pourtant à l’épreuve de la soumission au rigide patriarche. Le spectateur finira par connaitre par cœur la distribution des pièces, la balançoire sous cet arbre massif, et ce n’est pas un hasard si la fin des souvenirs d’enfance s’achève avec le départ de la maison : Malick ancre profondément cet éveil à la vie par l’essence même des lieux, qui se répercute sur le vertige d’une architecture de verre et d’acier dans l’âge adulte de Jack, labyrinthe vertical propice à une illusion orthonormée de maîtrise.

La cohabitation, dans un montage très élaboré témoignant d’un processus de digestion intense (une version de 3h10 existe désormais, ajoutant 50 minutes à la durée initiale de 2011) de ce regard qu’on pourrait supposer autobiographique et d’une cosmogonie construit progressivement sa cohérence. Le travail sur les matières dans ces séquences mi-documentaires, mi-plasticiennes – qui restent un peu embarrassantes lorsqu’elles recourent à la CGI pour évoquer certains stades de la vie ou représenter des dinosaures dotés d’une empathie grossièrement anthropomorphe – brasse un matériau (l’eau, le feu, la vapeur, la terre, l’air, la lave…) à dimension infinie qui rentre pourtant toujours en résonance avec le récit familial. Tout est en réalité question de proportion : de la même manière que l’observation de la nature dans les autres films de Malick a toujours été l’élan vers un panthéisme clairement affirmé, cette appréhension de l’univers est à considérer comme une exacerbation des sentiments propres à chaque individu. La famille est un cosmos à elle seule, dans lequel la perte d’un être cher aura la proportion d’une apocalypse. Si la mesure de la voûte céleste réduit l’humain à la dimension microscopique, la mise en équivalence de ses questions (la voix off accompagne souvent ces interludes) ou ses peines tend surtout à montrer l’immensité infinie de ses émotions.

Au sein de cette épopée lyrique dont le demi-dieu serait un enfant, l’irruption du mal se fait bien avant la perte du frère. Le rapport conflictuel au père, monolithique dans ses principes, génère l’expérience de la rébellion, et la capacité à forger son individualité par les chemins retors de la cruauté. “What I want I can’t do. I do what I hate”, constate en off Jack, qui regardera son père avec défi avant de lui asséner : “I’m as bad as you are”. A la magie d’une découverte enthousiaste succède alors une nouvelle exploration de l’homme, torturé dans son inclination naturelle vers l’immoral. Le père voulait être respecté en tant que ponte, mais il admet n’être rien, et son éducation à la dure ne subsiste que des gouffres dans le cœur de ceux qu’ils voulaient protéger. En écho, les vides de l’immensité se parent de noirceur, et évoquent, dans la séquence finale, le superbe prologue du Melancholia de Lars Von Trier, où la valse des planètes chante encore l’incommensurable étendue de nos pertes.

On peut se questionner sur la pertinence de l’épilogue, qui met en image une fusion entre le symbolique et le figuratif, dans un espace qui permet les retrouvailles entre les vivants et les morts. De la même manière que Malick cède souvent à une certaine facilité dans le choix des pièces musicales, il offre ici une imagerie religieuse qui réduit subitement la portée universelle qu’avait jusqu’alors son propos. Si l’on peut saluer l’intégrité d’un auteur qui ne renonce en rien à la singularité de son travail, on n’en reste pas moins un peu désappointé de voir les proportions cosmiques achopper sur un final presque étriqué, comme s’il s’agissait de poursuivre un imaginaire de l’au-delà à hauteur d’enfant ; on n’oubliera pas pour autant que les sommets antérieurs de son film avaient surtout contribué à nous élever dans un surplomb assez bouleversant sur la sublime et intense petitesse de nos existences.

(7.5/10)