La fraîcheur, la magie d’un souvenir récent et inattendu de cinéma, voilà qui constitue une matière noble pour le critique. Malheureusement, l’émerveillement est une émotion que l’érudit cinéphile abîme petit à petit, par son assurance, par sa trop avide curiosité, par la rareté perdue de l’obscurité. Il y a donc nécessité de reconstituer cette virginité presque religieuse, qui seule peut découvrir avec justesse toute la beauté des yeux écarquillés et d’une bouche bée d’enfant devant sa première glace.

Émerveillement

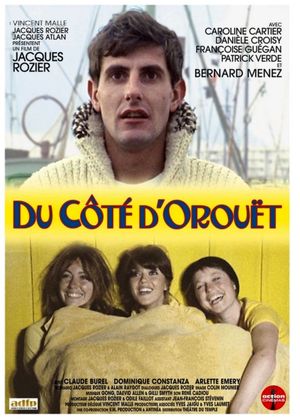

Dans le train, encore à baguenauder joyeusement, encore inconscient de la rentrée qui approchait pourtant à grand pas, j’ai donc lancé Du côté d’Orouët. Jacques Rozier et les vacances pourraient apparaître comme une association évidente au connaisseur. De mon côté, j’avais ce privilège de ne rien savoir. Ou plutôt si, quelques repères me trottaient en tête. L’expulsion récente de son logement parisien, sa future rétrospective à La Cinémathèque sur laquelle il travaille-travaillait, le titre de son film mentionné dans un texte sur À l’abordage puis une page Wikipédia vaguement parcourue dans un éclair de curiosité. Mais rien qui ne puisse me permettre de situer formellement son cinéma, ni même de toucher du doigt ses motifs récurrents ; rien, pas même de ces infâmes dossiers de presse refermant toutes les pistes, et que certains critiques timorés par la peur d’avoir tort consultent religieusement. Ainsi, de Jacques Rozier, Du côté d’Orouët, je n’avais pas grand-chose, au mieux la date, l’époque. J’étais donc prêt, prêt à me laisser embarquer dans cet émerveillement naïf, prêt à redevenir le petit garçon devant sa crème glacée.

Rires

Trois jeunes amies partent en vacances pendant le mois de septembre sur les côtes vendéennes. Elles s’extraient de Paris, s’échappent de la chape de plomb du travail en bureau. Les voilà qui font le chemin jusqu’à la maison de l’une d’entre elles. Dans mon train, la première chose que j’entends dans mon casque, ce sont leurs rires. Elles rient, pour un rien, pour un peu tout. Elles ne s’arrêtent pas, ne s’arrêtent plus, les fou-rires s'enchaînent, les situations gagnent toujours plus en incongruité, improbables, inopinées... On rit, on lâche tout, on s’émerveille du peu qui leur en faut pour être heureuses, du peu sur lequel repose leur jubilation de partager un moment coupé du temps quotidien et de vivre sans appréhension des vacances pour le moment faites de rien. Le choix des chambres prête à rire sans qu’on ne sache trop pourquoi, la baignoire devient la mer dans une scène qui entrelace la bête complicité des amis qui s’aiment à la poésie du paysage marin, les escaliers accueillent des coucous insensés venues tout droit d’une imagination à la fois idiote et géniale, les sabots sont autant d’occasion de faire du bruit pour le simple plaisir d’exister...

Dans le train, je ris avec elles. Comme elles, j’aimerais rire plus fort, plus clair, sans soucis ! Malheureusement les passagers autour de moi n’ont pas signé pour m’entendre glousser bruyamment. Ces rires et cette joie qui émanent de ces – a priori – insignifiantes aventures éclaboussent le spectateur, et ce sont bien elles qui, en premier lieu, constituent les bribes d’émerveillement que je garde de ce film ; c’est aussi là que réside sa force cinématographique. Comment Jacques Rozier a-t-il fait ? Même mon voisin de gauche un peu grinchouille, à la fin du film, s’adresse à moi avec un grand sourire « c’est votre film de vacances ? ». L’illusion est parfaite. Dans la continuité du cinéma moderne, et donc de la crise de l’action au cinéma, Jacques Rozier délaisse les embranchements scénaristiques pour faire de sa matière non plus une suite d’action-situation (il a fait ça donc il se passe ça), mais plutôt une matière faite de situations pures (il se passe ça). Les vacances n’étant qu’une ribambelle de situations, sans liens de causalité apparents, les vacances de ces trois filles sont donc avant tout des situations faites d’ennuis, de rires et de rencontres. Mais ces rires... Comment peuvent-ils sonner si vrai ?

Situations

Un scénario situationnel pour créer la vérité, soit. Ça ne suffit pas à expliquer la réussite si rare de ce film dans cette lourde tâche. En réalité, abandonner le schéma réactif du scénario n’est qu’une composante de la justesse et de l’évidence que ces rires, encore dans mon esprit, font sonner. Il n’est pas honteux de dire qu’une part de mon émerveillement venait de mon incapacité à saisir les ficelles de la confection de ce film. Comment a-t-il fait ? On peut imaginer ce que donnait le tournage. Probablement peu de techniciens, peut-être deux caméras qui tournent en continu une seule et même scène, de longues périodes d’attente, qui laissent les acteurs libres, traquant un éclair de vie… Bref. Il n’y a pas de mauvais acteurs, que des mauvais cinéastes, et Du côté d’Orouët nous confirme cette évidence. Jacques Rozier s’emploie avec un succès certain dans sa direction d’acteur, et c’est d’abord le choix de ce leste et léger dispositif de tournage qui lui permet d’aller chercher la justesse de ses acteurs.

En leur donnant un espace dans lequel elles se meuvent et interagissent librement, le film brille dans la mise en situation de ses actrices, qu’elles soient seules entre elles au début ou confrontées à une figure masculine dès le deuxième tiers. Plus qu’un scénario, c’est d’une feuille de route dont il est question. Toujours dans les parages, plus ou moins imaginée par son auteur, elle permet de guider sans contrainte ses actrices et son acteur là où il les attend, là où il sait qu’il se passera quelque chose. Ce qui fascine, c’est bien la manière dont les quatre esprits se rencontrent et jouent de la situation qui leur est donnée. Rozier réussit constamment par la plus simple des manières l’élaboration d’une atmosphère propice à libérer le jeu des acteurs : « faites du cheval ! », « faites du bateau ! », dit Rozier, et il filme suivant son instinct, hurlant quelques directives supplémentaires pour réorienter, bouleverser, créer. L’acteur et les actrices se retrouvent donc à effectuer des actions sans réellement en connaître le but, comprenant à rebours ce qui se trame. La scène de balade à cheval, qui met en regard la grandeur d’un homme et la gaucherie d’un simplet, est à ce titre exemplaire. Les acteurs ne peuvent que supposer, réaliser, se rendre compte après l’action, après le cut. Mais Rozier ne cut jamais, et la caméra voit finalement dans les regards qui s’échangent, dans les mouvements qui agissent, les rapports de force qui animent ce groupe de joyeux lurons. Cela crée un décalage jouissif dont le point central est peut-être Bernard Menez : il ne voit jamais dans son intégralité la risée de ce qu’il entreprend, au contraire d’un Bourvil, qui lui savait son ridicule. Mais Rozier, déjà génial, trouve finalement le cœur véritable de son film dans l’introduction du mâle au sein de l’espace féminin.

Attentes contrariées

L’émerveillement est passé. Me voilà bien vite rattrapé par ce besoin de la critique-intello. Je garde bien sûr au fond de ma mémoire, jaloux, fier comme un coq, les bribes d’un plaisir béat, sans cesse nourri, pendant mon long visionnage, par les éclats et les aventures de ces trois jeunes femmes. Il me fallait, pour autant, mettre le doigt sur l'essence du film, celle qui finit de le consacrer comme un chef-d'œuvre oublié : les attentes contrariées. L'essentiel est là, dans cette contrariété qui monte petit à petit, s'expose au fur et à mesure que se mélangent vérité des rires mis en scènes et ligne scénaristique tout à fait tragique. Une ligne presque trop simple. Le benêt Gilbert est amoureux de son employée, l’insatisfaite Joëlle, mais Joëlle ne le désire pas et tombe sous le charme du beau Patrick, sauf que Patrick, lui n’est pas intéressé par Joëlle mais par son amie, Kareen. Sauf qu'à partir du moment où Gilbert s’introduit dans un espace dans lequel il n’était pas désiré par l’une des trois filles, les attentes ne peuvent être que constamment chamboulées, et alors Jacques Rozier révèle toute la puissance cinématographique que peut contenir la contrariété.

Que cherche-t-on pendant les vacances ? Voilà la question à laquelle répond le film. Et la réponse qu’il donne est la suivante : pendant les vacances, on cherche à ce qu’il se passe quelque chose. Comme nous devant la fiction, il y a ce besoin impérieux que quelque chose se mette en mouvement, nous bouscule, casse l’ordre morne et établit de la monotonie. Cela viendra-t-il de l’une d’entre elles qui, par envie ou par désœuvrement, pourrait tomber sous le charme de Gilbert, ce bonhomme un peu nigaud ? Ou peut-être de Joëlle : va-t-elle finir par violemment rejeter Gilbert ou continuera-t-elle de prendre sur elle car ses amies sont contentes d’avoir cet homme avec elles ? Et c’est pour cela que l’introduction du mâle révèle la contrariété des attentes, car dès lors qu’il est là, l’espace et les envies sont complètement distordus : l’une veut le voir, l’autre pas, l’une accepte ceci, l’autre n’accepte pas, Gilbert sert comme excuse à Kareen pour aller voir Patrick, et donc provoque la jalousie de Joëlle, en plus de son énervement... La scène où Gilbert cuisine un poisson pour Joëlle et Caroline est à ce titre exemplaire dans les jeux de contrariété : Gilbert cuisine avec volonté et hardiesse, à la sueur de son front, pendant de longues heures ; les deux jeunes filles n’ont plus faim ; Gilbert sert donc avec un enthousiasme tout à fait anachronique un plat dont elles ne veulent plus. Et tout le monde finit par être contrarié, alors que si peu aurait fallu pour arriver au résultat inverse. Mais c’est aussi pour cela qu’une fois les vacances finies, Caroline dit timidement à Joëlle : « Heureusement que Gilbert était là ». Car sans lui, peut-être rien ne se serait passé, rien n’aurait été contrarié ; les attentes seraient restées à l’état de potentialité, sans jamais révéler toute leur saveur.

Critique publiée dans Tsounami n°3 : Cahiers de vacances

https://tsounami.fr/