On ne risquera pas d’accuser Sérgio Tréfaut d’avoir coulé tous ses films dans le même moule. Croyant reconnaître son nom, on hésite à l’identifier comme étant le réalisateur du fascinant Paraíso (2022), documentaire consacré à de vieux habitants de Rio de Janeiro prenant plaisir à se retrouver dans les jardins de l’ancien palais présidentiel pour y faire résonner leurs chants favoris. Et pourtant, si ! Ce natif de Saõ Paulo, le 23 février 1965, d’un père brésilien et d’une mère française, longtemps exilé en France puis au Portugal, ne craint visiblement pas les grands écarts, aussi bien géographiques que thématiques. Par le biais d’une fiction, il se penche sur le cas de ces épouses et compagnes de djihadistes, souvent mères de leurs enfants, et les ayant suivis en Irak, lorsqu’ils rejoignaient les rangs de Daech. Lorsque l’Etat islamique est défait au Moyen-Orient à partir de 2017 et ses combattants bien souvent exécutés, qu’advient-il des femmes qui restent, derrière eux, sur ces territoires d’exil guerrier ?

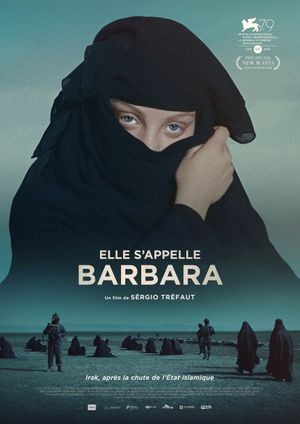

Souvent cadrée de très près par João Ribeiro à l’image, presque comme si la caméra avait elle-même son champ de vision limité par un niqab, apparaît ainsi Barbara, incarnée par une Joana Bernardo qui semble avoir communiqué à l’ensemble du film la nuance très pâle de ses yeux bleus, soulignée par le noir du tissu dans lequel elle se drape, comme toutes ses semblables. Car si le film impressionne par son suivi du parcours de cette héroïne d’origine portugaise (dans le camp des prisonnières, puis assistant à l’exécution de son époux, puis transportée, par le biais d’un long transfert, vers le lieu de son propre procès), il saisit encore davantage par ses vues d’ensemble sur des paysages, surtout urbains, que l’on n’imaginerait pas : amas de ruines sillonnées de rues, fleuve glissant imperturbablement à travers une ville sinistrée et véritablement retournée à la poussière, enfant montrant fièrement l’un de ces tas : « Tu vois ce bâtiment ? C’est mon père qui l’a détruit ! ». Gloire de la destruction, règne de la désolation, tout de gris, ocre et bleu très pâle, vie qui n’est plus que survie, c’est cela que peint Sérgio Tréfaut, de façon tellement prégnante qu’elle en est presque insoutenable. Sans parler des silhouettes noires se déplaçant souvent en groupe, et auxquelles on n’aurait pas l’idée de donner le nom de femmes.

Si le réalisateur, également au scénario, ménage un entretien développé et très touchant entre Barbara et son père (Hugo Bentes), il livre ici un long-métrage aux antipodes de l’hédonisme langoureux et résistant à l’âge qui animait sa réalisation précédente.

Critique également disponible sur Le Mag du Ciné : https://www.lemagducine.fr/cinema/critiques-films/elle-s-appelle-barbara-film-sergio-trefaut-avis-10060873/