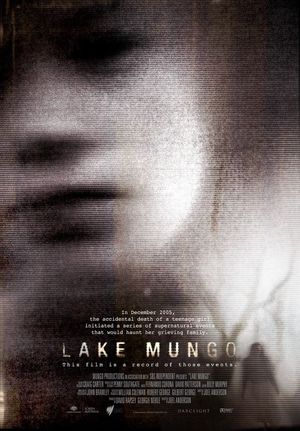

Lake Mungo est une œuvre étrange, dérangeante, mais profondément captivante. Présenté sous la forme d’un faux documentaire, le film nous plonge dans une ambiance d’un réalisme saisissant. On a réellement l’impression d’assister à un reportage télé : interviews, archives, témoignages… tout semble authentique. Ce ton froid, lent et pesant construit une tension qui s’installe insidieusement, jusqu’à devenir presque étouffante.

La mise en scène, d’une sobriété exemplaire, sert parfaitement ce parti pris. En revanche, la qualité d’image laisse parfois à désirer : c’est granuleux, sombre, et les zooms sur des zones pixelisées censées révéler des “preuves” peuvent paraître un peu cheap. Mais paradoxalement, ce côté bancal participe aussi au sentiment d’authenticité, comme si l’on regardait réellement des enregistrements amateurs.

Sur le plan sonore, Lake Mungo est remarquable. Les effets sonores et la musique sont dosés avec une justesse impressionnante : chaque grésillement, chaque silence, chaque note grave accentue l’angoisse sans jamais tomber dans le cliché du film d’horreur. L’oppression vient de l’atmosphère, pas des sursauts.

Ce n’est pas un film d’horreur classique, d’ailleurs. Pas de monstres, pas de jumpscares. Lake Mungo explore une horreur plus intime, plus psychologique : celle du deuil, du secret et de la culpabilité. Le choix du format documentaire donne une crédibilité dérangeante à l’ensemble — comme si tout cela avait vraiment eu lieu.

La fin, inattendue, apporte une forme d’apaisement. Une touche presque positive après un long malaise, ce qui peut déstabiliser, mais que j’ai trouvé bienvenu.

Le film aborde aussi la sexualité avec un sérieux surprenant. La scène du plan à trois avec le voisin, bien que floue et pixelisée, n’a rien d’érotique : elle est lourde de sens et de conséquences. Ce n’est pas un passage gratuit, mais un élément clé de la chute psychologique du personnage principal. Là où beaucoup de films auraient cherché le choc ou la provocation, Lake Mungo choisit la pudeur et le poids moral.

Enfin, le film joue brillamment sur la suggestion. Entre les images floues, les témoignages contradictoires et les zones d’ombre, notre esprit comble les trous. On se fabrique notre propre version de l’histoire, un peu comme lorsqu’on lit un roman. Et c’est là que naît la peur : dans ce que notre imagination ajoute. En tant qu’amateur de Stephen King, je n’ai pas “eu peur” à proprement parler, mais j’ai ressenti ce trouble profond, cette fascination qui ne nous quitte pas.

Lake Mungo n’est pas un film qu’on regarde pour frissonner, mais pour ressentir. Une expérience rare, à la frontière du réel et du fantastique, qui laisse un goût d’inachevé… et c’est justement ce qui la rend si marquante.