New York était loin d'être un ville où il faisait bon vivre en 1980. Les inégalités étaient à cette époque particulièrement rampantes, entraînant un taux de criminalité élevé, notamment à Times Square qui n'était pas encore le Disneyland aseptisé que l'on connaît aujourd'hui. Paradoxalement (ou plutôt, logiquement), les cultures underground de la période étaient particulièrement florissantes. C'est dans ce contexte particulier que "Times Square", le film, commence.

Le personnage incarné par Peter Coffield souhaite redonner une splendeur à Times Square, utilisant sa fille pour illustrer son appel aux dons. Il invente un récit dans laquelle celle-ci voulait apparemment aller voir "Vol au dessus d'un nid de coucou" sur la 42nd Street, à l'époque repère de prostitution et de cinémas pornographiques. En d'autres termes, explique-t-il, "A movie rated R, on street rated X".

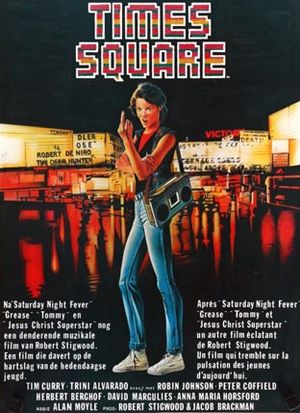

C'en est trop pour la jeune fille, qui voit son image être utilisée contre son gré. Elle s'enfuit alors de la salle. En parallèle, nous suivons Nicky, enfant des rues qui ne peut exister et s'exprimer qu'à travers la rupture des règles. Les deux êtres vont se retrouver au refuge par excellence de ceux qui ne trouvent une place dans la société : l'hôpital psychiatrique. Tandis que Nicky découvre en Pamela un miroir de possibilités artistiques, Pamela trouve en Nicky l’élan nécessaire pour se libérer de ses chaînes. Désormais en fuite dans les rues de New York, les deux filles peuvent compter sur l'aide de Johnny LaGuardia, DJ local interprété par Tim Curry, et opposant notoire à la gentrification souhaitée par le père de Pamela.

"Times Square" est un bien étrange objet filmique. Fortement ancré dans sa dépression urbaine et mettant la musique au centre du propos, il peut apparaître en premier lieu comme un ersatz de Saturday Night Fever, dont il reprend nombre de codes. Néanmoins il fait le pari de croiser cette influence avec les codes du teen movie. Un mélange bienvenu puisqu'il permet une expression différente du malaise citadin, avec par exemple des scènes d'expression émotionnelles bien plus assumées, couplées aux traditionnelles séquences de danse ou d'individuation.

Le film débute avec brio, développant avec réalisme l'environnement dans lesquels ses personnages évoluent. Et si nous nous attachons rapidement aux péripéties des deux adolescentes, c'est quand les enjeux sont solidement établis que les problèmes commencent.

Le principal problème de Time Square, à mon avis, c'est qu'il est long, bien trop long.

1h50 pour un teen movie, c'est dantesque. L'espace utilisé par ces vingt bonnes minutes de trop dessert le récit, arrêtant paradoxalement le développement de ses personnages et l’évolution des enjeux pour nous offrir des séquences répétitives de perdition urbaine, entre deux fils narratifs ne menant nulle part. Le personnage de Pamela cesse d'être le centre du récit pour laisser place à la dérive de Nicky, qui peine à convaincre avant le concert final. Le père de Pamela, quant à lui, ne trouve jamais la conclusion de son arc.

Postulons que ce résultat est potentiellement du à une production un peu troublée, nombre d’altercations ayant lieu entre le producteur Robert Sigwood et le réalisateur Allan Moyle. Les deux hommes avaient une conception différente du film, notamment le ton à lui donner. On peut effectivement percevoir dans "Times Square" une étrange dualité, un constant balancement entre la volonté de faire le portrait d'une époque singulière couplé au récit d’une déchéance en musique, tout en juxtaposant à celle-ci ce qui apparaît comme une volonté de construire quelque chose de plus gentil, de plus digérable pour le grand public. La scène la plus illustratrice de cette tendance est sans doute la tentative de suicide dramatique de Nicky... qui est finalement suivie d'un plan sur elle s'accrochant au rebord de la baie et déclarant "putain mais qu'est-ce que je fous ?"

C'est dommage car le film est traversé par un réel souffle, une ambition de créer quelque chose de différent, d'ancré dans un moment culturel particulier. Je retiens ces séquences musicales plutôt inspirées, comme l'utilisation du "Life During Wartime" des Talking Heads ou du "Pissing in a River" interprété par le Patti Smith Group. Je pense aussi à ces images magnétiques des télévisions jetées du haut des immeubles, s'éclatant sur le parvis. Ces idées sont néanmoins insuffisamment utilisées, semblant plus éparpillées que reliées dans un tout cohérent. Un peu comme cette histoire d'amour homosexuelle qui peine à être autre chose qu'implicite. Mais avait-elle au moins la possibilité de s'exprimer autrement ? Les producteurs ont apparemment coupé les scènes plus explicites...

On notera également les forts liens qui unissent ce film à "Pump Up the Volume", seconde oeuvre d'Allan Moyle en tant que réalisateur : l'omniprésence des dispositifs radiophoniques, la musique comme outil de contestation, la difficulté à se lier aux autres... tant de thèmes similaires qui seront pourtant abordés différemment entre les deux œuvres.

Malgré ces défauts, "Times Square" est un nouvel exemple de teen movie cherchant à dépasser les simples prémisses de la contestation adolescente, pour proposer un véritable miroir de son époque et de la jeunesse la peuplant.