CRONENBERG David - Critiques & Annotations

5 films

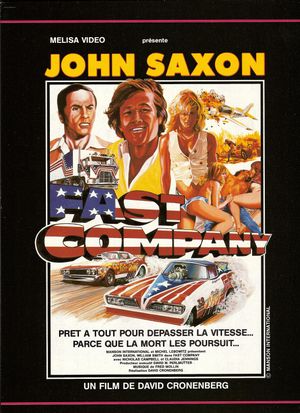

créée il y a plus de 4 ans · modifiée il y a 6 joursFast Company (1979)

1 h 31 min. Sortie : 18 mai 1979 (Canada). Drame, Sport, Action

Film de David Cronenberg

Annotation :

On aurait pu croire que l'on retrouverait la même sensation impalpable qu’un "Macadam à deux voies", mais, malheureusement, Cronenberg préfère se disperser dans un scénario très stéréotypé sur le milieu des courses de dragsters. Pourtant, les plus belles scènes sont celles des courses, celles de ces monstres mécaniques rouge vif qui foncent vers la ligne droite des paysages nord-américains. Le bruit machinal des engins, le vrombissement des moteurs et l’énergie de la vitesse donnent une pincée de la fusion entre le corps humain et la machine, une idée que l’on trouvera largement mieux exploitée dans "Crash". Car, malgré la visée satirique sur l’exploitation d’un patron qui tente de faire du profit sur le dos de son écurie, "Fast Company" peine à convaincre. Le film est surtout une série B aux musiques rock indigestes, avec des personnages clichés et des rivalités manichéennes sans saveur. Il laisse le sentiment d’un cinéaste s’étant fait plaisir dans un milieu qui le passionne, mais ce dernier ne transcende pas plus son propos.

Chromosome 3 (1979)

The Brood

1 h 32 min. Sortie : 10 octobre 1979 (France). Épouvante-Horreur, Science-fiction

Film de David Cronenberg

Annotation :

"Chromosome 3" ("The Brood" en version originale, beaucoup plus logique) est un film d’horreur totalement exutoire pour Cronenberg, ayant lui aussi vécu une expérience de divorce difficile après que sa femme a intégré une secte new age. Cette exorcisation cinématographique est froidement puissante et montre que Cronenberg affiche les fondements de son style et de ses thématiques. C’est au travers d’une psychothérapie qui transforme la haine et le désir en pustules dégoutantes, censées soi-disant soigner les traumatismes, que le cinéaste ouvre son film psychanalytique. Très vite, ce refoulement organique se métamorphose en progéniture monstrueuse qui tue à tout va. L’œuvre critique fortement la manipulation sectaire et les pseudo-sciences, dans un florilège sanguinaire où un père de famille tente de sauver sa fille des mains d’une mère devenue folle et porteuse de ces effrayants rejetons. L’auteur canadien pointe déjà une certaine inventivité dans son rapport avec les mutations corporelles et leur interaction avec l’esprit. Surtout, "The Brood" questionne les dérèglements psychologiques que l’on peut porter dès son plus jeune âge, un âge où la terreur reste déjà collée à la peau.

Vidéodrome (1983)

Videodrome

1 h 29 min. Sortie : 16 mai 1984 (France). Épouvante-Horreur, Science-fiction, Thriller

Film de David Cronenberg

Annotation :

Cronenberg prophétise un discours cynique sur la puissance des images pornographiques, celles qui peuvent attirer et faire transgresser les lois de la limite. Des images morbides et violentes, dévoilées par la télévision et sa lobotomisation, mélangeant fantasme, fascination, pulsion et obsession. Le cinéaste en montre son penchant monstrueux en y dévoilant un enfer hallucinatoire où la technologie contamine les esprits et détourne, de façon renversante, la réalité. C'est la décadence aliénante de ce médium visuel que dénonce l'œuvre, et Max, patron d'une chaîne TV sulfureuse dépassé par sa découverte, en est la victime, autant psychiquement que physiquement. Évidemment, la chair se métamorphose, et dans "Vidéodrome", c'est avec la machine qu'elle fusionne, délivrant des visions d'horreurs délirantes. De la putréfaction fusionnelle entre la main et le revolver de Max à la fente vaginale dans l'abdomen où l'homme insère des cassettes vivantes, les images sont répugnantes mais puissantes, et donnent naissance à une nouvelle ère hybride. Cette symbiose créative fait écho à notre rapport déformé au réel, causé par notre regard soumis au petit écran et au nouveau régime d’images qu’il a fait naître.

M. Butterfly (1993)

1 h 41 min. Sortie : 27 avril 1994 (France). Drame, Romance

Film de David Cronenberg

Annotation :

Un film en apparence plutôt classique, surtout pour une œuvre de Cronenberg, mais sous la forme d’un mélodrame romantico-historique, le cinéaste raconte un récit aux thématiques complexes. Car c’est l’histoire d’un homme qui tombe amoureux d’une femme créée par un homme. Par conséquent, on ne sait pas si le personnage sait que l’autre est un homme travesti en femme, s’il refoule son homosexualité ou s’il tombe amoureux d’une culture qui ne lui appartient pas. En effet, Cronenberg parle de deux cultures inconciliables, deux corps qui essaient de se lover mais ne peuvent pas le faire et qui se fantasment l’un l’autre. L’Occidental est alors aveuglé par ses carcans culturels et identitaires, procurant toute l’ambiguïté sur l’amour qu’il porte à cet homme oriental (il faut le dire, très troublant). De plus, l’œuvre secrète une sensibilité très feutrée et pudique (tout en étant charnellement raffinée), et elle cache une douleur muette et empoisonnée dès plus subtile.

Les Crimes du futur (2022)

Crimes of the Future

1 h 47 min. Sortie : 25 mai 2022 (France). Science-fiction, Épouvante-Horreur, Drame

Film de David Cronenberg

Annotation :

Cronenberg ausculte sa propre mythologie et ses créations passées en hybridant le côté psychologique et théorique de son cinéma avec l’aspect body-horror et organique de ses débuts. Il traite d’une humanité à la veille d’une métamorphose où la chirurgie devient une performance artistique et une nouvelle forme de sexe. Les corps sont alors expérimentés dans d'intense productions à base d’incisions, de mutilations, de greffes, d’excroissances, d’explorations dans les entrailles et d’organes tatoués. Ces performances extrêmes sont entrecoupées de débats autour du sens de ces œuvres anatomiques, dans un ton paraissant ironique et noir. Le milieu obscur et underground que décrit le réalisateur démontre toute la décrépitude d’un monde dévitalisé, indolore et secret, dans lequel l’artiste-agent double, joué par Viggo Mortensen (en avatar de l’auteur), secoue l’industrie avant-gardiste gigerienne dans laquelle il évolue, tout en explorant davantage son corps (car celui-ci est la réalité). Cela lui permet de briser le mur de l’artificialité et de transgresser le cœur de son art afin de trouver une « nouvelle nouvelle chair ».