Le palais d'images — 2025

172 films

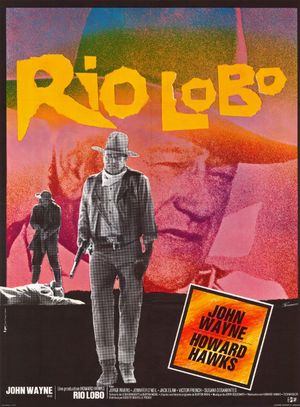

créée il y a 11 mois · modifiée il y a 12 joursRio Lobo (1970)

1 h 54 min. Sortie : 10 mars 1971 (France). Western

Film de Howard Hawks

Azguiaro a mis 8/10.

Annotation :

Le dernier film d'Howard Hawks est aussi la seconde reprise de la configuration de 'Rio Bravo', imaginée par sa fille Barbara H. McCampbell dans l'une de ses nouvelles, après 'El Dorado'. Reprise dans la topographie, avec une ville comme décor, et une prison servant de forteresse improvisée. Mais surtout, reprise dans les types de personnages : le vieux loup chargé d'expérience, toujours incarné par John Wayne, le propriétaire terrien malfaisant, le jeune homme plein d'énergie, le vieillard actif… Ou encore la jeune femme, jouée par une Jennifer O'Neill qui se distingue d'Angie Dickinson et de Charlene Holt par son relief, son humour espiègle, nuançant la fragilité inhérente aux intérêts amoureux féminins d'alors. Mieux, ce type fini divisé en trois : Shasta est rejointe par Maria (Susana Dosamantes), et Amelita (Sherry Lansing). Les femmes sont toujours moins fortes que les hommes en apparences. C'est par leur regard que le film déplore la violence, qu'elle soit subie ou initiée légitimement. Shasta est choquée d'avoir dû tirer sur un bandit pour survivre. Maria pleure d'impuissance devant son amant qui se fait passer à tabac. Amelita, qui assumera pourtant sa vengeance, s'effondre d'avoir assassiné le shérif véreux qui l'a balafrée.

'Rio Lobo' propose d'autres ouvertures dans l'itération, dont la plus conséquente fait toute sa première partie, et s'infuse dans le reste : la guerre de Sécession. En terme d'humanité, les braqueurs sudistes sont au même niveau que le yankee McNally. Le respect mutuel est possible car aucun ne pense le conflit avec ses fondements politiques, mais avec un fatalisme pour les campements forcés. Peut-être est-ce faible pour justifier que le colonel ne garde aucune rancune envers ceux qui ont tué le jeune homme qu'il a vu grandir. Mais cela n'efface pas la question de l'honneur, car il faut par contre faire payer les traîtres de son propre camp. McNally se liera avec les fermiers sudistes pour défaire Victor French.

Dans son dernier tour de piste, Hawks rit affectueusement de la figure de John Wayne. Ce dernier, quelque peu encroûté, est décrit comme plus lourd qu'un bébé baleine par les sudistes, et comme "confortable" par Shasta. Le dentiste, qui offre la séquence la plus drôle du film, formule une raillerie à double sens quand il le pique réellement pour simuler une intervention :

"– Mais vous l'avez fait réellement ?!

– Si vous étiez meilleur comédien je ne l'aurais pas fait."

La Grande Attaque du train d'or (1978)

The First Great Train Robbery

1 h 50 min. Sortie : 18 avril 1979 (France). Aventure, Policier

Film de Michael Crichton

Azguiaro a mis 7/10.

Annotation :

Des moments remarquables dans cette adaptation par le cinéaste de son propre roman. Edward Pierce et la femme du banquier, dans des plans de plus en plus rapprochés, se chauffant par des phrases au sous-texte salace. L'évasion de Willy "l'anguille" en parallèle des cris de joie du public de l'exécution, et l'intrusion de Pierce par le toit du train en marche, que les acteurs ont exécutées eux-mêmes. Ou encore les séquences de vols de clés, de plus en plus tendues. Montés par David Bretherton dans un rythme efficace, ils confirment le talent de Crichton pour diriger du beau divertissement. Face à l'apparente impossibilité du casse est raconté un plan méticuleux, mais qui ne peut échapper aux aléas, bénéfiques (le majordome puis le gardien de gare distraits au meilleur moment) ou au contraire funestes (la trahison de Willy, l'oubli d'un habit propre).

Le traitement de la complice Miriam, manipulée par Edward, en empathie avec la pendue et convoitée par le répugnant Fowler donne le gros du sous-texte féministe. Plus globalement, c'est toute l'Angleterre victorienne qui reçoit un portrait acide. Les femmes sont soumises aux mariages arrangés, ou à la prostitution. La perspective qu'elles aient le droit de vote passe pour une aberration aux yeux des hommes riches du film, qui affirment le pouvoir patriarcal de l'empire britannique.

Au milieu de tout ça, Edward vit pour le plaisir du vol et du mensonge. Il sait que personne n'est légitime à lui faire un procès. Le juge se gargarise de grands mots sur les lois et les valeurs morales de sa société, mais cet ordre se maintient au prix d'injustices tolérées, et d'individus sacrifiés. L'anti-héros retournera cependant l'opinion du peuple. La foule, qui acclamait une pendaison organisée par l’État, célèbre à la fin la fuite du criminel condamné.

Les plus méprisables restent ceux de l'oligarchie hypocrite, résumés par la plus merveilleuse phrase du film : "Aucun homme respectable ne peut être à ce point respectable."

Le Corsaire noir (1976)

Il Corsaro nero

2 h 06 min. Sortie : 20 septembre 1978 (France). Aventure, Action

Film de Sergio Sollima

Azguiaro a mis 6/10.

Annotation :

Du livre éponyme d'Emilio Salgari, son adaptation par Sollima reprend la passion de l'exotisme, et la camaraderie virile des bandits des Antilles fantasmées du 17ème siècle dont les meneurs sont des bonnes âmes, des idéalistes. Dans le film, le second point s'épuise sur la fin pour que le premier domine, et transforme tout le récit en quête spirituelle. Le milieu très masculin de la flibuste fait la part belle à l'honneur guerrier et aux combats. L'apogée sinistre est la scène de nuit d'encre où Le Corsaire Noir, devant les corps de ses deux frères, réclame une aide au Diable pour l'aider à tuer le duc Van Gould et tous ceux qui portent son nom. Émilio de Roccabruna, à la tête d'un équipage aussi vindicatif que lui, incluant Noirs et Amérindiens rescapés de massacres qui rappellent l'orientation anticoloniale de Salgari, est aveuglé par la vengeance. Il sous-estime la cruauté du Diable jusqu'au moment où il doit livrer la fille de Van Gould à la mort en mer, alors qu'il en est tombé fou amoureux.

Néanmoins, le cœur d'Émilio, qui s'est alors ouvert à la douceur, ne saura tenir sa promesse occulte. Les fantômes de ses frères passaient d'abord pour des avertissements quant à la véritable identité de son amante. Ils se révèleront en tant qu'émissaires amenant le héros à fuir la violence pour trouver la paix intérieure. Un état qui sera accessible sur la plage paradisiaque de la fin, où hommes et femmes sont en harmonie avec le monde. Il y retrouvera Honorata, avec laquelle il partira pour recommencer une nouvelle vie.

Les dialogues parfois trop explicatifs rendent certains moments un peu lourds. Point notable de mise en scène : les plans composés qui sont à la fois larges et rapprochés sur les visages des personnages, de quoi appuyer des performances des acteurs.

Mieux vautour que jamais (1943)

What's Buzzin' Buzzard?

08 min. Sortie : 27 novembre 1943 (États-Unis). Animation, Comédie

Court-métrage d'animation de Tex Avery

Azguiaro a mis 7/10.

Annotation :

Nouvel aperçu du sadisme joyeux de Tex Avery, dans sa glorieuse lancée pour la MGM depuis 'Blitz Wolf'. La confrontation entre les deux vautours n'est pas seulement violente pour les coups épouvantables qu'ils se portent ; elle met aussi sur la table le sujet tabou du cannibalisme. Au nom de la lutte pour sa survie, aucun des deux volatiles n'éprouve seulement une seconde de pitié pour l'autre. Le gag final revenant sur l'image du steak fantasmé précédemment parachève une vision obsessionnelle mais aussi aguicheuse, presque érotique du film pour la nourriture, comme 'Red Hot Riding Hood' avait une vision affamée du sexe au travers du Loup.

À noter le gag sur le faux steak en pierre qui devient vrai pour celui qu'il devait piéger, quand celui qui l'a peint se casse les dents sur un autre. Ce schéma comique du trompe-l’œil qui se retourne contre son instigateur rappelle plusieurs gags des cartoons de Bip Bip et Coyote, tout comme les paysages désertiques du Sud-Ouest étasunien. Pour qui sait que Chuck Jones a d'abord travaillé dans l'équipe de Tex Avery pour la Warner, ces similitudes n'ont rien de surprenant.

Wolf Man (2025)

1 h 43 min. Sortie : 15 janvier 2025 (France). Épouvante-Horreur

Film de Leigh Whannell

Azguiaro a mis 4/10.

Annotation :

Après 'Invisible Man', Leigh Whannell poursuit la volonté d'Universal de remettre au goût du jour ses monstres mythiques. 'Wolf Man' est néanmoins plus raté que le film précédent, très tiède, trop téléphoné dans sa dimension métaphorique. C'est particulièrement flagrant une fois remarqué que les éléments folkloriques autour du loup-garou, la pleine lune, les balles en argent ou même le rapport direct au loup sont absents ou presque, pour ne laisser que l'utilitaire. On aurait aimé plus inspiré qu'un huis-clos qui tourne à vide une fois compris – assez tôt – que le danger se trouve aussi dans la maison.

La bonne volonté du projet est pourtant à reconnaître. Après le récit sur l'Homme invisible pour parler de violences conjugales, le loup-garou devient une histoire de la parentalité, et de la dangerosité masculine qui se transmet du père à l'enfant. La scène d'introduction dit presque tout, quand le jeune Blake aperçoit l'homme-loup par la lunette de son arme, mais que c'est le patriarche Grady qui l'assaille par le côté. Constatée à rebours, la prolongation du monstre par le père, qu'il faudra tuer, n'est pas manichéenne. Grady montre que lui-même a voulu chasser cette part brutale, viriliste de sa vie, mais sans comprendre que le mode de vie qu'il a imposé à son fils, vision méfiante d'un monde hostile, revenait à jeter de l'huile sur le feu. Blake sera plus épanoui adulte, en ville, avec la charge d'une fille qui cultive son côté sensible (le rouge à lèvres qu'elle lui applique).

Le retour dans l'Oregon donne tout son fatalisme au propos : Blake tue son père mais, mordu par lui, il doit être abattu à son tour. C'est à la mère Charlotte de lutter et reconstruire son lien avec Ginger, qu'elle emmènera loin de la violence des hommes. D'aucuns critiqueront cette vision pessimiste. On regrettera, de notre côté, le peu d'émotion générée par une mise en scène qui n'a qu'une grande idée : le point de vue de Blake en mutation, révélant habilement le fossé qui se creuse entre lui et sa famille. 'Wolf Man' se trouve d'ores et déjà relégué dans l'ombre de films similaires mais bien meilleurs comme 'La Mouche' de Cronenberg.

À la place du cœur (1998)

1 h 53 min. Sortie : 9 décembre 1998 (France). Comédie dramatique

Film de Robert Guédiguian

Azguiaro a mis 3/10.

Annotation :

"Mais un orage s'était abattu. Le travail avait disparu, leur jeunesse était usée. Ils n'étaient plus irremplaçables, ils ne négociaient plus, ils avaient peur. Joël construit des immeubles de merde qu'il déteste, Frank bride des machines mal entretenues qui traversent à grand-peine la Méditerranée, le monde avait changé, il avait changé à toute allure et se foutait pas mal de tout ceux qui ne suivaient pas. Pire, le monde leur reprochait de ne pas suivre, le monde des humiliés."

Ces mots de Clim, sur les images de Joël et Frank qui s'usent au travail, résument le projet cinématographique de Guédiguian, mais montrent aussi que dans 'À la place du cœur' ce thème des victimes de la récession économique se place avant celui du racisme, pourtant central dans le livre de Baldwin dont il est adapté. Certes, le cinéaste ne l'efface pas : la haine du policier pour Bébé est visible, et les personnages principaux ont conscience de la raison véritable de l'arrestation. Mais on tendrait pourtant à délaisser ce point quand l'histoire s'intéresse surtout à la pauvreté, condition qui chez le cinéaste crée des liens puissants. Guédiguian veut montrer ce que les opprimés partagent, les blancs et les Noirs de Marseille, les habitants de Sarajevo, dont Marianne constate la destruction après le siège qui a saigné la ville pendant quatre ans.

On penserait alors pardonner au réalisateur d'avoir dilué l'essence de 'Si Beale Street pouvait parler'. Mais en faisant ce qu'il a fait, il s'est contenté de créer une nouvelle variation basse qualité de ses premiers films, un mélodrame qui n'est relevé par presque rien, sclérosé, noyé dans les bons sentiments qui deviennent une guimauve indigeste avec les réflexions en off de Clim. Les pics d'humour ravageur qu'on trouvait dans les longs-métrages précédents ont presque disparu. Seule reste une séquence où les deux pères alcoolisés se lâchent et jettent des ordures sur une voiture de police qui passait par là. Geste désespéré, aussi futile que le film lui-même.

Dans la famille d'acteurs de Guédiguian, le nouveau Alex Ogou, qui joue Bébé, ne rempilera que pour un autre film, 'La Ville est tranquille'.

Les Aventures d'Arsène Lupin (1957)

1 h 32 min. Sortie : 22 mars 1957 (France). Aventure, Policier

Film de Jacques Becker

Azguiaro a mis 8/10.

Annotation :

Jacques Becker a tenu à adapter le personnage de Maurice Leblanc selon la base populaire des premiers textes de l'auteur : un dandy brillant voleur, espiègle et charmeur. Robert Lamoureux, qui rempilera pour 'Signé Arsène Lupin' d'Yves Robert, endosse ce rôle avec une aisance et un style qui en font peut-être la meilleure interprétation sur un écran. Le tournage s'est principalement déroulé en Île-de-France, notamment sur Paris (galerie de Valois, jardin du Palais-Royal). Les intérieurs luxueux ont été reconstitués aux studios de Saint-Maurice. Toute la partie censée se dérouler dans la demeure du kaiser Guillaume II est à part, tournée en Alsace dans le château fort du Haut-Koenigsbourg. En terre germanique, le scénario semble se moquer du cahier des charges voulant prémâcher les échanges pour le public francophone : le roi de Prusse, dans sa crise de colère, se demande pourquoi il parle français avec ses dignitaires allemands.

Le film restitue très bien la puissance de l’aristocratie de la Belle Époque, peu avant la Première Guerre mondiale qui désagrègera les empires européens. Lupin sait profiter de son rang social, approchant les œuvres qu'il veut dérober sans attirer les soupçons, et échappant à une arrestation par un simple appel au préfet. De ce que l'on sait, il agit avant tout à des fins personnelles, bien qu'il paye grassement ses complices et réinsère celle dont il a provoqué le renvoi. Son activité prend pourtant des teintes de justice supérieure. Le bourgeois qui a racheté à moindre frais la maison de pauvres gens pour s'emparer d'un tableau inestimable ne sera jamais jugé pour ses pratiques. Le vol d'Arsène Lupin s'impose alors comme un rééquilibrage du destin.

Le récit vante aussi la perspicacité féminine au travers des personnages de la manucure Léontine Chanu et de la comtesse Mina von Kraft. Ce sont elles qui découvrent l'identité de Lupin, mais ne sont pas récompensées par les hommes, l'inspecteur Dufour trop lâche et l'empereur allemand trop ingrat. Seul le gentleman-cambrioleur comprend leur valeur et leur intelligence.

Meurtres en VHS (1988)

Remote Control

1 h 28 min. Sortie : 26 février 1988 (États-Unis). Épouvante-Horreur

Film de Jeff Lieberman

Azguiaro a mis 4/10.

Annotation :

En raison de son synopsis sur des VHS programmées pour tuer des gens, 'Remote Control'/'Meurtres en VHS' sera par la suite associé à 'Ring' d'Hideo Nakata. Pour faire une comparaison plus juste, tant en terme de culture présentée que de qualité, on est plus proche de 'Brainscan' de John Flynn, sorti quelques années plus tard. Autant dire que c'est terriblement décevant, et raté dans sa tentative confuse de dire quelque chose sur un média emblématique de son époque. Les emboîtements réalités/films sont amusants deux secondes, tout comme les jeux d'acteurs possédés par la machine extra-terrestre, et on peut toujours admirer les actrices que sont Deborah Goodrich et Jennifer Tilly, mais c'est peu de choses.

The Doom Generation (1995)

1 h 25 min. Sortie : 15 novembre 1995 (France). Comédie dramatique

Film de Gregg Araki

Azguiaro a mis 8/10.

Annotation :

Le titre du deuxième volet de la Teenage Apocalypse Trilogy pourrait désigner l'une des mouvances connectées du teen movie des années 90-2000. Mais aussi la génération d'acteurs et de cinéastes qui en ont émergé et l'ont représentée, Gregg Araki, Harmony Korine, James Duval, Chloë Sevigny, Kathleen Robertson… Un courant débridé dans ses thématiques, mélancolique et dont les personnages traversent de violentes et parfois fantastiques crises existentielles ('Totally F***ed Up', 'Nowhere', 'Donnie Darko', 'Thirteen', etc.).

Ce cinéma est, ici comme ailleurs, désespérément enragé. Les USA sont névrosés, plombés de fous dangereux. Apathie de la nouvelle jeunesse, points de repère iconiques mais anecdotiques que sont les fast foods et les motels, consommation comme raison d'être… et de mourir (le commerçant qui veut abattre les voleurs). D'un pays sclérosé et puritain n'émerge que l'horreur.

Le miracle vient alors du ménage à trois d'Amy, Jordan et Xavier, qui réussit à faire l'inverse, et du sexe, de la drogue et de la violence qu'il provoque émergent des signes religieux. Jordan est un innocent, un pur à la personnalité rassurante, dont le meurtre par émasculation parachève d'en faire la figure asexuelle de l'ange, sacrifié sur le drapeau des États-Unis qui sert d'autel. Xavier, dont les exactions invoquent plusieurs fois le nombre 666, est un ange déchu, Satan ou Lucifer, qui affronte sans pitié l'horreur d'un monde plus malfaisant que lui. Le trio réinvente la mythologie de son pays, et écrit sa propre eschatologie. La mort de l'un ne laisse d'autre choix à Amy que d'accepter pleinement l'autre, promettant une grande rébellion contre l'univers.

Mais 'The Doom Generation' n'oublie pas la vitalité du teen movie. Il est sans jugement sur les plaisirs adolescents, transformés en moments crus, comiques, et volontiers homoérotiques. C'est sans doute l'un des plus grands road trips de son temps.

Nowhere (1997)

1 h 22 min. Sortie : 17 septembre 1997 (France). Comédie dramatique

Film de Gregg Araki

Azguiaro a mis 9/10.

Annotation :

'Nowhere' a été présenté comme "un épisode de 'Beverly Hills' sous acide". Il s'agit surtout du chef-d’œuvre de Gregg Araki, qui pousse ses thématiques au bout de son esthétique, tout en leur recréant une pureté originelle. Enchaînements de sexe, de drogues, de coups, de sang, de joies, de pleurs, de fêtes, de rendez-vous, de vociférations religieuses, d'invasion extra-terrestre et de braquage, de moments comiques, jubilatoires, grotesques, désespérés, sourdement mélancoliques, où toutes les frontières sont progressivement abolies. Une préparation brutale à une scène finale à la force désarmante, un éclat que ne pouvait tirer qu'un teen movie sur mille.

Le récit choral, bien que profondément sensible et empathique sous la direction d'Araki, fonctionne comme une machine qui accélère mais tourne à vide. Les adolescents étasuniens sont aveugles au signes divins pourtant très visibles (messages "God help me" sur le panneau, "hope" sur la serviette). Leurs tentatives de trouver un accord avec le monde (recherche de jouissance, d'amour ou de vérité) ne sont que des échecs. Cela amène bien sûr des moments de joie, d'humour et d'amour fou pour les marges où se complaît, entre autres, l'homosexualité. Mais aussi des risques importants de violence et d'autodestruction : viol, meurtre, dépression, suicide, SIDA… Dark Smith ne voit dans les différents moments que l'annonce d'une fin imminente. C'est lui qui finit par mettre les mots épineux sur les angoisses de sa génération.

Twin Peaks: The Missing Pieces (2014)

1 h 31 min. Sortie : 29 juillet 2014 (États-Unis). Drame

Film de David Lynch

Azguiaro a mis 9/10.

Annotation :

Long-métrage singulier dans son univers, surtout constitué des scènes tournées en 1991 initialement prévues pour 'Twin Peaks : Fire Walk with Me', finalement écartées pour éviter des problèmes de rythme et de durée. Sont ajoutées également, au bout du montage chronologique, deux scènes qu'il faut situer à la fin de la saison 2 de 'Twin Peaks' : Annie Blackburn finit à l'hôpital après son passage dans la Black Lodge, et le Dale Cooper maléfique est vu quelques secondes après avoir cassé le miroir de la salle de bain, ayant simulé un accident. Des personnages absents de 'Fire Walk with Me' sont retrouvés ici : Ed, Nadine, Pete…

La scène montrant le sort de Phillip Jeffries (David Bowie) dans le film de 1992 est restituée dans son intégralité en 2014 : l'agent pénètre d'abord dans l’ascenseur d'un hôtel argentin, porte vers le monde des esprits qui le retiendra deux ans hors du monde des humains. Deux séquences surnaturelles coupent la partie alors inédite de l'autre. Mais Jeffries n'est pas aperçu avec les entités, qui ne se connectent à lui que par ce montage, et le mot "électricité" qu'ils prononcent quand le plan sur le poteau téléphonique résume le voyage de l'homme. La situation est donc à peine plus clarifiée ; la vision lynchienne, amoureuse de ses obsessions (désagrégation du monde de surface pour le monde souterrain, dualité de l'univers, téléphone…), garde ses zones de mystère et d'étrangeté, déconnecte tout en liant intimement.

Ainsi, ce film désarticulé, sorti de l'ombre de son jumeau 'Fire Walk with Me', ressasse désespérément, par des histoires parallèles aux prémices du crime incestueux, et un approfondissement des derniers jours de Laura Palmer, sans apporter plus de lumière salvatrice sur la terre. La jeune femme, on le sait, s'en ira la trouver avec Dale de l'autre côté. C'est avant tout pour le public plus de moments communautaires de soap à vivre, cassés, tendres, tremblants, au sein de la ville. Suffisant pour un bonheur indescriptible.

La Vengeance de l'opérateur de cinéma (1912)

Mest kinematograficheskogo operatora

12 min. Sortie : 27 octobre 1912 (Russie). Animation, Comédie

Court-métrage de Ladislas Starewitch

Azguiaro a mis 8/10.

Annotation :

Il y avait quelque chose de brillant, au début des années 1910, dans le fait de diriger des insectes morts pour raconter la vie des gens. Cet emploi de sujets arthropodes ne montre pas seulement la fièvre entomophile de Starewitch. Tout en soulignant l'origine primitive des pulsions sexuelles, il parvient à renforcer, paradoxalement, la dimension éminemment humaine des conflits présentés autour du couple et de la tromperie. Celle-ci s'impose au spectateur et à ses capacités d'identification, mais renvoie aussi au pouvoir fabulateur de l'enfant, qui fait des fictions de choses inanimées. Ce n'est pas rien pour le produit d'un art qui cherchait à l'époque sa place dans l'histoire de l'expression humaine.

La grivoiserie du film côtoie celle des vaudevilles de personnes : Monsieur Blatte trompe sa femme avec une danseuse libellule rencontrée dans un cabaret, et Madame le lui rend bien en voyant en cachette son amant grillon. Le ciné-opérateur, une sauterelle, compte bien compromettre Monsieur Blatte en enregistrant sa liaison. À côté, ça danse, ça se bat, les exosquelettes s'entrechoquent dans les ébats ou la violence, le grillon manque de périr en chutant d'un toit. Les corps jouent dangereusement avec la nouvelle vie qui leur a été donnée. Le sexe devient une pulsion de mort.

Starewitch confirme également qu'il est un pionnier au-delà du cinéma d'animation. Le personnage de la sauterelle, qui filme la relation extra-conjugale, convoque une approche métatextuelle du rôle voyeur du cinématographe, peut-être la première du genre. C'est pour le goût immoral du scandale qu'un film est créé dans le film.

Hours (2015)

03 min.

Court-métrage de Scott Barley

Azguiaro a mis 5/10.

Annotation :

Observation des ténèbres de la nuit par les fenêtres, à travers le peu de lumière livide que renvoie la Lune. Aux yeux de créer, s'ils y parviennent, les monstres à partir des ombres, ou d'un plan si éclair qu'il en devient inquiétant.

Assez faiblard, néanmoins.

Little Dutch Mill (1934)

08 min. Sortie : 1934 (États-Unis). Animation

Court-métrage d'animation de Dave Fleischer

Azguiaro a mis 8/10.

Annotation :

Deuxième cartoon de la série des Color Classics. Les décors mettent à l'honneur l'ancienne ruralité rhénane parfois présente dans les contes. Le propos est moraliste : la vertu est d'abord l'affaire de la tenue de vie. Le vilain de l'histoire est hideux, vivant dans un moulin délabré ; il ne peut que détester tout et tout le monde, obtenir des sous malhonnêtement, s'en prendre à des enfants. En guise de punition, il est lavé et voit sa maison remise à neuf. Ainsi, il redevient bon, distribue son argent (qu'il gagnera désormais, on l’imagine, par le travail), est réintégré dans la communauté.

Le film a recours au stereoptical process, et les plans larges extérieurs sur le moulin comptent parmi les plus beaux résultats de cette technique dans les productions Fleischer. Le décor en volume s'harmonise formidablement bien avec les personnages animés sur une vitre, notamment quand ils courent ou dansent autour de la construction.

Sleep Has Her House (2017)

1 h 30 min. Sortie : 1 janvier 2017 (Royaume-Uni). Expérimental

Film de Scott Barley

Azguiaro a mis 8/10.

Annotation :

À l'origine, 'Sleep Has Her House' a été envisagé comme une installation multimédia d'une durée de quatre heures, invitant les spectateurs au lâcher-prise, voire au sommeil durant la visite. Si le résultat final a été condensé pour donner un long-métrage de 1h30 pour le grand écran et Internet, parfaitement cohérent dans sa recherche esthétique, la volonté première de fragmentation explique sans doute qu'au moins une partie soit sortie détachée du reste, donnant 'The Green Ray'. Le titre garde cette idée d'expérience immersive qui peut faire basculer de l'autre côté de la conscience, jusqu'à la tempête de la dernière partie, mais aussi raconte la force onirique donnée aux paysages.

Scott Barley aura enregistré à l'iPhone 6 Plus et retravaillé pendant plus d'un an des images monumentales de forêts galloises et écossaises, parfois raccordées en nombre sur une même séquence sans que ce soit visible. Le rendu, hors du temps et de l'action, a amené la critique à ranger le cinéaste avec ceux de la radicalité contemplative et plus ou moins décentrée de l'humain, James Benning, Peter Hutton, Jean-Claude Rousseau ou encore Philippe Grandrieux. Barley se rapproche aussi de Sokourov dans son pétrissage profondément organique de l'image, son exploration vaporeuse de la réalité. Un appel incandescent à l'émotion qui trouvera peu d'équivalents à son époque, révélant la grâce dans des événements simples de la nature, un cours d'eau laiteux, une lumière sur un tronc, un ciel changé par le soir, le tonnerre dans l'obscurité. Jusqu'à un final stroboscopique qui termine de lessiver l'esprit.

Companion (2025)

1 h 37 min. Sortie : 29 janvier 2025 (France). Épouvante-Horreur, Thriller

Film de Drew Hancock

Azguiaro a mis 4/10.

Annotation :

En pleine expansion phénoménale de l'intelligence artificielle, et dans une tendance pour les poupées sexuelles à taille humaine, Drew Hancock propose un continuum transparent entre le robot domestique et le fantasme de la femme-objet. Iris est programmée pour aduler et satisfaire Josh comme la plus docile des compagnes, qu'importe l'attitude qu'il porte à son égard. La discussion qu'elle tient le premier soir avec Kat, maltraitée par son amant, donne aux deux personnages un statut similaire. Par la suite, l'histoire ne cessera de confirmer, jusqu'au dernier passage à tabac froidement réaliste infligé à Iris, que Josh est du même genre que tous les hommes qui violentent leurs femmes.

D'aucuns reprocheront au film de vriller avec son intrigue autour du cambriolage des douze millions de Sergueï. Mais c'est ce qui lui permet de ne pas finir en pensum politique, bien que ce ne soit pas forcément bien orchestré. Le récit, explorant les possibilités sous condition d'une intelligence robotique de plus en plus proche de celle de l'humain, essaie d'ajouter des touches comiques, d'inattendu, d'ouvrir le sujet sur les robots masculins. Mais c'est bien peu de choses, en réalité, et la mise en scène académique ne relève rien. Deux ou trois moments d'émotion à tout casser.

Presence (2024)

1 h 25 min. Sortie : 5 février 2025 (France). Drame, Épouvante-Horreur

Film de Steven Soderbergh

Azguiaro a mis 6/10.

Annotation :

Remonte à 2001 'Les Autres', qui a le plus marqué le cinéma fantastique par son basculement tragique du sujet matériel vers le sujet spirituel. D'autres ont continué à se mettre du côté des esprits, mais 'Presence' se montre plus radical que, par exemple, le balourd et titubant 'A Ghost Story'. Le film assume, de la première à la dernière seconde, un point de vue subjectif unique. Parti pris casse-gueule, trahissant souvent un goût pour la performance. Pourtant, il trouve, sous la direction de Soderbergh, une certaine poésie en affiliant le fantôme au spectateur, et inversement. Et ce malgré le travers des dialogues d'exposition. Le mari de la voyante compare les passages entre les deux mondes à des portes ouvertes, temporairement ou non. Au-delà du miroir, la porte devient celle de l'écran, et les regards caméra des personnages sont alors mis au même niveau que les regards du public : des visions sensibles sur un ailleurs à portée de main.

Imparfait, le film l'est beaucoup, mais il réussit néanmoins à raconter une histoire touchante par ses moments intimistes, jusqu'à une fin brutale et désarmante. La voyante révèle que pour les fantômes, passé et présent se superposent. Tyler, en tant qu'esprit, est issu des événements qu'il provoque lui-même. Cette destinée en forme de boucle est parfaitement tragique, mais c'est pourtant libéré du poids de son corps qu'il devient le personnage le moins impuissant. Les autres membres de la famille sont rongés par l'horrible sensation d'une perte de contrôle. Chloe, brisée par le deuil, se laisse emporter dans la drogue pour calmer ses envies suicidaires. Elle est flouée par Ryan qui lui fait miroiter une relation où elle peut décider, alors qu'il est un tueur en série obsédé par le contrôle des autres. Chris, le père, ne peut que regarder son foyer se disloquer. Rebecca, la mère, est enchaînée à son travail. Elle ne vit que par le biais de son fils, qu'elle préfère, quitte à en faire un enfant antipathique et égocentrique. C'est dans un sursaut menant à l'abnégation ultime pour sauver sa sœur que Tyler montrera l'humanité que son père voulait voir.

Le Père Noël a les yeux bleus (1966)

47 min. Sortie : 7 juin 1967. Comédie dramatique

Moyen-métrage de Jean Eustache

Azguiaro a mis 6/10.

Annotation :

L'errance et les petits boulots dans la ville occitane de Narbonne. En 1966, la Nouvelle Vague historique touche à sa fin, bien que le consensus veut que ce soit 'La Maman et la putain', toujours d'Eustache, qui l'a officiellement enterrée en 1973. La porté sociale du 'Père Noël a les yeux bleus' est d'un défaitisme tristement réaliste : Daniel, pauvre et désirant un duffle coat, s'en tient à la recherche d'un revenu.

Eustache raconte son développement au sein de la cité narbonnaise qui n'a pas la vitalité de Paris, une jeunesse banale sous un prisme tragi-comique. La période de Noël, règne des lumières artificielles, révèle comment les apparats sont tout dans une existence habitée par l'ennui. Daniel n'attire les filles qu'une fois caché sous son costume intriguant de père Noël. Quand il essaie d'en emballer une à visage découvert, elle le rejette. Mais même dans cette hégémonie du faux, il peine à être actif : presque aucune femme ne croit aux bobards qu'il raconte sur son père. Jean-Pierre Léaud retrouve la persona d'homme pathétique qu'il a d'abord affinée chez Truffaut avec 'Antoine et Colette', et reprendra dès 'Baisers Volés'. Daniel et Antoine Doinel sont semblables au point qu'on croirait parfois voir le même personnage, défini notamment par ses échecs amoureux.

C'est Godard qui aura permis de boucler le projet fragile, s'imposant comme le producteur, donnant à Eustache de la pellicule non-utilisée de 'Masculin féminin' (où Léaud joue également), supervisant financièrement la postproduction, épongeant les dettes du film après le tournage. Il tirera aussi les copies, pour une distribution hélas ratée.

La Fiancée du pirate (1969)

1 h 47 min. Sortie : 3 décembre 1969 (France). Comédie dramatique

Film de Nelly Kaplan

Azguiaro a mis 6/10.

Annotation :

La rébellion libertaire, et la vengeance d'une jeune femme contre le statu quo mortifère de la vieille campagne, la domination phallocrate, l'hypocrisie des notables de petites communes. Même hébergée depuis son enfance, Marie n'a jamais cessé d'être l'étrangère qui doit payer sa dette d'accueil. En choisissant de tarifer le sexe, elle tourne l'exploitation à son avantage, et obtient les témoignages qui feront tomber les notables au sein-même de la maison de Dieu. La réussite du film tient à cet idéalisme comique infusé à dose équilibrée dans un contexte sombre et violent, le dernier souffle contestataire de sa décennie.

Nelly Kaplan invoque sa passion pour l'occultisme au travers de son héroïne qui reprend sa vie en main : session de maquillage ressemblant à un rite, bouc noir, chauve-souris, vie en forêt où la maison finit brûlée, comme pour un bûcher commandé par la sorcière elle-même, condamnant symboliquement ses inquisiteurs. À cela s'ajoutent les signes d'une ouverture au monde, l'accumulation de jeunesse dans la cabane, les affiches évoquant le consentement ou la contraception, les collages pop, les objets communs réinventés en sculptures d'art, le pouvoir du cinéma. À la projection d'André, Marie découvre 'La Comtesse aux pieds nus'. Quand elle s'affranchit finalement de ses oppresseurs, elle rejoint la ville en se déchaussant comme Ava Gardner qui dansait pieds nus dans l'oliveraie, au milieu des Gitans.

Charles et Lucie (1979)

1 h 35 min. Sortie : 5 septembre 1979. Comédie

Film de Nelly Kaplan

Azguiaro a mis 6/10.

Annotation :

Road trip provençal et improvisé d'un vieux couple victime de toutes les infortunes, comédie romantique rocambolesque mais qui n'oublie pas d'être émouvante. Charles et Lucie, extraits d'un quotidien sclérosé, trouvent dans leurs péripéties les occasions de raviver l'amour qu'ils portent l'un pour l'autre. Un mélange efficace de truculence comique (chauffeur de bus bégayant sans s'arrêtant face au pistolet, le couple qui se réveille nu sous un pommier avec un serpent, rappelant Adam et Ève), et d'instants touchants (Charles qui découvre que Lucie a troqué son collier pour qu'il se réconforte au bain public, l'instant magique du rayon vert). Idéaliste, certes, facile par moments, mais loin d'être dénué de beauté.

Nelly Kaplan précise de nouveau sa passion pour les pratiques occultes en jouant le personnage providentiel de Nostradama, qui fait réaliser au duo le charme de la vie sur les routes. C'est ainsi que le couple, même une fois devenus millionnaires, continue son voyage pour fabuler sur ses aventures devant des publics ébahis.

Le Gagnant (1983)

Kei mau miu gai: Ng fok sing

1 h 48 min. Sortie : 7 juillet 1983 (Hong Kong). Action, Comédie, Policier

Film de Sammo Hung

Azguiaro a mis 4/10.

Annotation :

Premier long-métrage des Lucky Stars, films hongkongais cultes des années 1980-1990 mélangeant comédie et arts martiaux. On y trouve l'idée d'une bande d'amis malfrats reconvertis en entreprise de nettoyage, joués par Sammo Hung (également réalisateur et concepteur du projet), John Shum, Charlie Chin, Richard Ng et Stanley Fung. Après plusieurs changements, départs et retours, seuls Richard Ng et Stanley Fung joueront dans les sept opus qui composent la saga. Dans le casting du film de 1983 apparaît aussi Jackie Chan, qui aide grandement à la promotion.

Drague maladroite, moqueries sur l'obésité de "Pot de thé", sortie vinaigrée à la fête foraine, scène un peu embarrassante reposant sur le fait que l'un des héros se pense invisible, se met tout nu et part regarder la jeune Shirley dans son bain (Cherry Chung)… 'Le Gagnant'/'Winners and Sinners' est nettement plus porté sur l'humour potache que sur les arts martiaux. C'est globalement long, assez pénible, malgré la bonne alchimie entre les comédiens, et les quelques scènes d'action, sympathiques, n'ont pourtant rien d'exceptionnel qui justifiait tant de rembourrage.

Hot Babes (2009)

Deep in the Valley

1 h 36 min. Sortie : 22 juillet 2009 (France). Comédie

Film de Christian Forte

Azguiaro a mis 1/10.

Annotation :

Un bon exemple de pourquoi les comédies érotiques étasuniennes des 80's-90's auraient dû marquer la fin d'une ère. Suivant l'esthétique sur le déclin des 2000's, Christian Forte est très loin de proposer quelque chose d'aussi plaisant qu'un 'Zipp !', qu'un 'Hardbodies', que chez DeCoteau ou Wynorski. En plus d'un humour calamiteux (vomi, pet, running gag pénible du K.O. par coup de chaise…), 'Deep in the Valley' est désespérément sage pour un film qui invoque une dimension régie par les codes de l'industrie pornographique. Du début à la fin, le scénario fait mine qu'il va faire le grand plongeon, mais ne dépasse jamais le timide trempage de pied. Rien pour aciduler sa part de moralisme, ou cacher sa distribution incluant plusieurs têtes du show business que l'on n'avait pas spécialement envie de retrouver.

Le Cimetière de la terreur (1985)

Cementerio del terror

Sortie : 12 décembre 1985 (Mexique). Épouvante-Horreur, Fantastique, Thriller

Film de Rubén Galindo Jr.

Azguiaro a mis 6/10.

Annotation :

Série Z mexicaine de toutes les inspirations : le slasher pour ses mises à mort de jeunes gens et ses plans subjectifs, 'Evil Dead' pour le livre démoniaque, les films d'horreur de Lucio Fulci pour les zombies en putréfaction (avec beaucoup moins de sens graphique), mais aussi la géographie cauchemardesque qui ramène toujours au cimetière, et même le clip du morceau 'Thriller' de Michael Jackson. Aisément sympathique pour toute personne aimant le cinéma bis horrifique d'alors, même si bien loin des sommets.

Jeu mortel (1984)

They're Playing with Fire

1 h 36 min. Sortie : avril 1984 (États-Unis). Comédie, Épouvante-Horreur

Film de Howard Avedis

Azguiaro a mis 6/10.

Annotation :

Thriller érotique tournant autour d'une question d'héritage, de faux-semblants et finalement de double maléfique. Plaisant pour les amateurs de cinéma bis mais frustrant, butant, très imparfait et plus ou moins surprenant dans ses égarements scénaristiques. Le film veut plaire à de nombreuses personnes, être de toutes les tendances. Le thriller, mais aussi le slasher (bande de jeunes très secondaire, tueur masqué et habillé en père Noël le temps d'une scène comme c'était déjà arrivé avec 'To All a Goodnight' de David Hess), et même le cinéma lubrique en développant une relation trouble et torride entre un élève et sa professeure qui, comble du fantasme, se prolonge au-delà du récit. Le scénario a très bien compris quel était son atout principal, à savoir la sublime Sybil Danning, qui finit régulièrement dénudée.

Un éléphant n'oublie jamais (1985)

An Elephant Never Forgets

07 min. Sortie : 1935 (États-Unis). Animation

Court-métrage d'animation de Dave Fleischer

Azguiaro a mis 7/10.

Annotation :

Des Color Classics produits par les studios Fleischer, et distribués par la Paramount Pictures. L'école chez les animaux façon Fleischer. Comme dans d'autres cartoons dont 'Bunny Mooning' de la même série, l'humour exploite les particularités populaires de chacun : la grenouille qui saute entre deux pupitres, la tortue dont la carapace sert de bouclier lors de la bagarre générale, la girafe qui use de son long cou pour tricher… L'hippopotame va à l'école moins vite qu'un escargot et s'en éloigne plus rapidement qu'un lièvre. Ironiquement, seul l'éléphant qui fait pourtant le titre ne prouve pas l'idée reçue concernant sa mémoire parfaite ; il est charrié par les autres.

Il était un petit moineau... (1935)

The Song of the Birds

07 min. Sortie : 27 février 1935 (États-Unis). Animation

Court-métrage d'animation de Max Fleischer et Dave Fleischer

Azguiaro a mis 6/10.

Annotation :

Cartoon des Color Classics scandaleux pour son époque et son pays puisqu'on y voit un enfant tirer au fusil. Pourtant, cela amène une morale anti-armes à feu et un fond de pensée pacifiste : le petit garçon, une fois l'acte commis, réalise la valeur de la vie, et à la fin détruit son jouet dangereux pour se réconcilier avec les oiseaux.

Bien que la victime semble revenir à la vie suite aux prières de l'enfant et à une pluie salvatrice, le sujet de la mort qui hante le film est assez lourd par rapport à l'univers souvent délirant des cartoons de l'âge d'or. La culpabilité est rappelée au garçon par les chants funéraires des volatiles endeuillés.

La communion sensible avec une nature innocente est loin de la propagande militaire qui se répandra dans le monde de l'animation en dessins animés étasunienne lors de la Seconde Guerre mondiale, par exemple dans 'Ants in the Plants' (1940), de la même série de courts-métrages des studios Fleischer.

The Monkey (2025)

1 h 38 min. Sortie : 19 février 2025 (France). Comédie, Épouvante-Horreur, Thriller

Film de Oz Perkins

Azguiaro a mis 2/10.

Annotation :

L'indigence incroyable de 'The Monkey' n'aide pas à redorer les obsessions vues et revues de Stephen King, de retour à l'écran : petite ville du Maine, enfance centrale mais malmenée, parents nocifs ou inutiles, harcèlement scolaire, existence d'un Mal irrémédiable… Le montage donne au déroulé de l'histoire un rythme assez calamiteux. Oz Perkins, réalisateur et scénariste, propose un mélange d'horreur et d'humour noir qui ne gagne sur aucun aspect : les mises à mort commandées sont tièdes, improbables mais sans style, comme dans les pires opus de la saga 'Destination finale', quand le comique est très mal mesuré. D'un point de vue général, c'est une narration prévisible et désincarnée qui se dévoile au spectateur.

À côté, le propos sur la fatalité est asséné avec peu de subtilité, et un traitement très ricain, plein de bons sentiments mal travestis dès la mort de la mère. Le monologue intérieur du jeune Hal qui suit établit le parallèle évident entre la volonté du singe et la cruauté du destin. Est peut-être plus remarquable la vision acide des pères qui n'ont que la fuite pour solution. À la fin, Hal refuse cette voie : il assume son devoir de parent, et la responsabilité du singe comme un rappel des coups du sort de la vie. Mais, à ce moment, on n'attendait déjà plus grand chose depuis longtemps…

The Living End (1992)

1 h 32 min. Sortie : 21 août 1992 (États-Unis). Comédie dramatique

Film de Gregg Araki

Azguiaro a mis 6/10.

Annotation :

Avec 'The Living End', Gregg Araki prévoit ce que sera 'The Doom Generation', bien que dans ce road trip de sang et de sexe il n'est pas encore question de trouple, l'élément féminin étant resté à l'écart. La fuite auto-destructrice est seulement homosexuelle, et hantée par le SIDA. Les références à Godard et la Nouvelle Vague dans l'appartement de Jon imposent la vie par l'action, l'urgence du mouvement et qu'importe la destination – s'il y en a une. Et que le film se termine sur le plan de Jon et Luke sous le ciel brûlant, silencieux après un viol qui a servi de déclaration d'amour désespérée, c'est seulement le contrecoup d'un monde désenchanté auquel répond la violence de Luke. Au travers de ce dernier plan, Araki prévoit également tous ses films qui suivront, et notamment ceux de sa trilogie de l'Apocalypse.

Une Fiancée d'enfer (1990)

Girlfriend from Hell

1 h 32 min. Sortie : 30 mars 1990 (États-Unis). Comédie, Épouvante-Horreur, Fantastique

Film DTV (direct-to-video) de Dan Peterson

Azguiaro a mis 3/10.

Annotation :

Un de ces films qui cherchent vraiment la "cool attitude", alliant de magnifiques actrices (Liane Curtis, Lezlie Deane, Sarah Kaite Coughlan), à une histoire de possession par le Diable, des jeux de séduction, un agent du purgatoire pervers et sexiste, et même à une séquence où des nonnes dégainent les armes à feu. L'érotisme comme l'horreur sont pourtant bien trop sages pour que la sauce prenne, et le dernier tiers du film est tout simplement interminable tant la narration patine avec ces dialogues soporifiques et l'approfondissement sans intérêt de son univers.

The Kids in the Shoe (1935)

07 min. Sortie : 19 mai 1935 (États-Unis). Animation, Comédie

Court-métrage d'animation de Dave Fleischer

Azguiaro a mis 8/10.

Annotation :

Des Color Classics, cartoons produits par les studios Fleischer. Adaptation de la nursery rhyme sur la vieille dame qui élève ses nombreux enfants dans une chaussure géante. Les gamins ont tous une personnalité joueuse et rebelle, ne veulent pas manger leur soupe, qu'ils mettent sous la table, et évitent également leur toilette du soir. Mais c'est une fois que la vieille dame dort que l'agitation devient jubilatoire : des enfants dégainent les instruments de musique, chantent avec la voix d'un jazzman habitué du whisky (en l’occurrence, celle de l'acteur et compositeur Smiley Burnette), les autres sautent de lit en lit, font une bataille d'oreillers, la chaussure-maison danse au rythme de la musique… Prestige de l'animation à son âge d'or étasunien.

La narration représente une histoire assez proche des premières versions imprimées de la comptine, qui décrivent en général une mère dépassée par sa progéniture, au point de la nourrir pauvrement et de la battre pour l'envoyer au lit :

"There was an old woman

Who lived in a shoe,

She had so many children

She didn't know what to do,

She gave them some broth

Without any bread,

Then whipped them all soundly

And put them to bed."

Mais chez les Fleischer, pas vraiment de jugement pour la matriarche qui gère une turbulence constante et se soulage au cidre. Pour autant, pas non plus de détestation pour les gamins dont l'énergie folle est particulièrement communicative.