L’univers entier dans une gorgée de lait

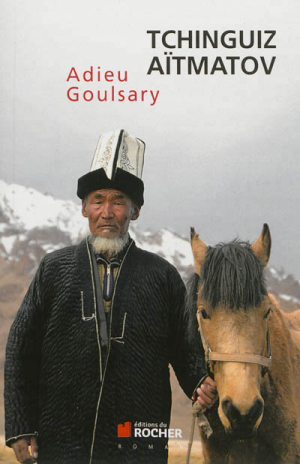

Tchinguiz Aïtmatov déménage au Kirghizistan en 1937, à 9 ans. Son père, deuxième secrétaire du Parti Communiste Kirghize, sait qu’il fait partie de ces hauts-fonctionnaires soviétiques pour qui le vent est en train de tourner, et qu’il faut partir de Moscou. Il est exécuté en 1938 lors des Grandes Purges staliniennes. Tchinguiz Aïtmatov parviendra à faire réhabiliter son père après le décès de Staline, sera de son vivant un écrivain renommé, deviendra le conseiller personnel de Gorbatchev, sera même envoyé par le pouvoir soviétique pour calmer les affrontements entre Ouzbeks et Kirghizes à Och en 1990. Avant de se tourner vers la diplomatie, il aurait refusé la présidence du Kirghizistan.

Il y a quelque chose du conte chez Aïtmatov, je sais que c’est pour ça que j’y reviens. Ce sentiment d’un monde lumineux, de clarté dans le récit que les contes procuraient enfant. Lire Aïtmatov c’est refaire cette expérience du conte, mais adulte.

C’est une histoire dont beaucoup de passages pourraient se lire à voix haute. On vit les parties de jeu serrées sur le dos de Goulsary, l’émotion partagée entre Tanabaï et Bubujan, la frustration lorsque l’agnelage dicté par le kolkhoze vire à la tragédie.

Le tour de magie chez Aïtmatov c’est qu’au contraire de plein de bouquins où on ressort comme passé à la lessiveuse, là c’est le contraire : on ressort un peu plus neuf que quand on a commencé le livre, un peu vivifié. La qualité singulière de l’écriture - pour moi - tient à son aspect écologique. D’abord évidemment parce que le récit est partagé entre Tanabaï mais aussi Goulsary, le fabuleux cheval (voir extrait plus bas). Mais cet aspect se révèle aussi par la clé du travail, qui est pensé comme le rapport de Tanabaï avec et non contre l’environnement. C’est d’ailleurs une des idées de fond : produire plus et produire mieux, c’est produire avec et pas contre la nature. Pour Tanabaï le berger, il s’agirait d’intégrer l’expertise accumulée du mode de vie pastoral d’antan aux moyens permis par l’organisation en kolkhoze. La critique ne porte pas sur le développement de la production, mais sur les choix politiques des gestionnaires de l’État. C’est ça, la vraie critique du productivisme stalinien.

« * Et tandis que s'affaissait le sol sous les sabots de Goulsary, remontaient dans sa mémoire des souvenirs éteints, le vague écho des lointains jours d'été, le vacillant et humide pâturage montagnard, l'univers surprenant et merveilleux ou le soleil hennissait et bondissait de sommet en sommet et où, niaisement, il galopait à sa poursuite à travers prairies, rivières, buissons, jusqu'à ce que l'étalon de tête, les oreilles couchées de colère, le rattrapât et le rabattit vers les juments. Dans ce lointain passé, il lui semblait que les troupeaux allaient jambes en l'air, comme au profond des lacs, cependant que sa mère, la grande jument à la longue crinière, se transformait en un nuage laiteux et tiède. Comme il aimait l'instant où elle devenait ce tendre et renâclant nuage! Ses mamelles se faisaient dures et sucrées, le lait écumait aux lèvres de Goulsary, si savoureux, si abondant, qu'il en perdait le souffle. Comme il aimait à s'attarder ainsi, les naseaux enfouis dans ce ventre! Comme ce lait vous montait à la tête, quelle ivresse dans ce lait! L'univers entier: le soleil, la terre, sa mère la jument, dans une gorgée de lait! Déjà rassasié, on pouvait en avaler une gorgée de plus, et puis encore et encore... *»

/Spoiler/

Tanabaï est encarté au Parti, se bat pour la collectivisation des terres et la mise en place des kolkhozes, « dékoulakise » son propre frère. Tout ça est évoqué sans s’y attarder, mais a toute son importance puisque celui-ci se fait exclure du parti par des bureaucrates soviétiques locaux érigés comme des antagonistes cruels (avec Goulsary, notamment), incompétents (demandes de production irréalisables, et absurdités dans l’organisation du kolkhoze comme illustré par l’exemple de la yourte jamais rapiécée car toute la laine va à l’export…), aux considérations mesquines. Ce sont les bureaucrates de Staline qu’Aïtmatov dénonce : médiocres, en rien représentatifs des bons travailleurs et bons camarades du Parti. À la fin du livre on apprend toutefois qu’ils ont été remplacés - soit quelques années plus tard qu’on devine post-déstalinisation - par d’autres, présentés comme sincères, plus sages, et parvenus à remettre la production sur pieds… Ils proposent d’ailleurs à Tanabaï de réintégrer le parti.

Le parcours de vie de Tchinguiz Aïtmatov explique pour moi ce déroulé un peu expéditif. Cette fin, c’est peut-être le seul aspect qui donne une légère couleur « prix Staline » au livre - les fameux prix d’État donnés aussi dans le domaine littéraire à ceux dont les oeuvres restaient compatibles idéologiquement avec le régime en place. Mais bon, on aime aussi les fins heureuses dans les contes pour ce qu’elles nous autorisent d’espoir, et nous incitent à persévérer dans les voies qu’on pense être justes.

Un grand auteur trop méconnu en Occident.

Créée

le 27 juil. 2025

Critique lue 2 fois