Une petite histoire de la philosophie chinoise passionnante.

(Je préviens, je vais beaucoup raconter ma vie, pour en arriver à la découverte de cette histoire dont la critique même sera très courte.)

J'ai toujours été fascinée par la philosophie chinois. Il faut dire, que bien que grand amateur de philosophie, j'ai au fil des années acquis un certain dégoût pour une bonne part de la philosophie occidentale idéaliste et rationaliste. (Les deux allant de paire, à quelques exceptions près) Alors, j'ai voulu (et sans aucun regret) me tourner vers les philosophes matérialistes qui refusent une théorisation du monde ou une structure systématique de la pensée.

Vers qui me tourner donc ? Naturellement mon goût pour certaines sciences s'est accrue, notamment la physique et la neurobiologie. En ce qui concerne la philosophie occidentale, la sagesse plus que la vérité fut mon objectif, alors la plupart des philosophes ou penseurs que j'aimais, adolescent, sont vites devenus mes bêtes noires (bien qu'ils me servent toujours d'outils de pensée, je pioche régulièrement chez eux tout en ayant un profond mépris pour leur conclusion ou leur thèse générale) ainsi, Platon, Descartes, Kant, Spinoza, et tant d'autres.

Seul Nietzsche continue toujours à me fasciner avec autant d'intérêt, et Sartre à m'inspirer en partie, toujours en rejetant ses partis-pris les plus fameux et les plus téméraires. Qui restaient-ils donc ? (question qui revient pour la deuxième fois ici, mais qui revenait sans cesse à mon esprit à cette époque-là) Et c'est finalement vers des auteurs méprisés, ou considérés comme anodins, que j'ai pu m'approprier à nouveau la philosophie. Une philosophie qui ne servait plus le besoin que j'avais adolescent de penser pour me prouver quelque chose, ou pour prouver aux autres ces mêmes choses. Non, j'ai pu enfin apprécier la philosophie dans ma vie d'adulte, une vie dont l'objectif était avant tout d'apprendre à vivre. Le célèbre ouvrage de Diogène Laërce, "Vies, doctrines et sentences des philosophes illustres ", agit alors comme révélateur. Et je me passionnais pour les philosophes matérialistes. J'avais toujours eu pour les épicuriens un certain goût, mais je découvrais, chez les cyréaniques, sophies et bon nombre de philosophes qu'on appelle erronément pré-socratique la matière qu'il me fallait pour penser à nouveau ma propre vie et non plus seulement ma propre pensée.

Des philosophes, dont on ne garde finalement que peu d'écrits, bien plus d'anecdotes et de légendes profondément révélatrices. Mais après tout, j'avais toujours aimé la littérature et notamment les mythes, pour la sagesse qu'ils contenaient. Ces légendes, ces anecdotes, raisonnées, façonnées dans le seul but d'inspirer un chemin vers la sagesse ne pouvait donc que faire écho en moi. Et j'ai osé quitter les repères habituels, dénigrer les Hegels, les Descartes, les Leibniz, les Schellings, les Kierkegaard, les Engels, pour oser tirer ce que je pouvais de philosophes jugés mineurs, parfois méprisés, ou du moins qui sont d'être les références préférés des agrégés de philosophie.

Il faut citer après tant de suspens, ces noms : Alain et ses éléments de philosophie, (peu dénigré, mais en contre partie regardé avec un regard légèrement condescendant), Montaigne et ses Essais, (Qu'on n'ose trop critiquer, mais qu'on ne considère qu'à moitié comme un philosophe, dont on use finalement peu, et dont on loue avec une certaine condescendance la qualité littéraire, comme si la qualité de celle-ci compensait une faiblesse philosophique). Mais aussi des auteurs clairement considérés comme anodin, André Comte Sponville et son petit traité des grandes vertus (moins dense, moins riche que les éléments philosophique d'Alain, il a pour lui une pensée directrice intéressante), et celui qui déclenchera, les huées, les risées, qu'il est de bon ton de mépriser pour paraître philosophe, Michel Onfray.

Je voulais terminer par lui pour plusieurs raisons logiques. Il est clairement celui avec la réputation la moins fameuse (on suit donc, une progression décroissante), mais c'est aussi un cas un peu à part pour moi. Je ne suis pas un grand amateur de ses ouvrages livrant directement sa philosophie propre. J'y retrouve une certaine monomanie sur toutes les problématiques corporels, organiques, qui m'intéressent souvent quand elles ne s'imposent pas tant au premier plan. Sa vision de religion me semble aussi terriblement caricaturale. On y voit ce qui finalement est commun selon moi à toutes les philosophies, leur lien très profond avec la personne du philosophe lui-même. Pourtant je deviens systématiquement, un grand admirateur d'Onfray lorsque je l'entends parler des autres philosophes. Sa contre-histoire de la philosophie a fait écho, a bon nombre de mes lectures nées de mon intérêt pour les mêmes philosophes, des échos clairs et harmonieux. Il a mis ainsi par écrits bon nombre de mes pensées, en a inspiré d'autres et en a éclaircis maintes et donc les a façonnées en partie. Ce rapport plus complexe au philosophe m'a permis entre autre de mieux cerner ce qu'il pouvait y avoir en partie de commun entre tous ces philosophes que j'appréciais dorénavant, c'étaient tous des professeurs, des enseignants, des gens qui consacraient finalement leur vie au partage d'une sagesse grappillée au fil d'une vie et d'expérience. Une sagesse qui ne prétend pas révéler une vérité révélée, alors qu'adulte, la vie finit souvent par nous apprendre bon gré malgré, sa complexité. Que reste-t-il d'absolument sage à dire systématiquement alors ? "Ce n'est pas si simple !" La seule phrase miracle qui révèle la profondeur et la richesse abyssales de la sagesse et de son amour, la philosophie.

A ce moment-là, la philosophie chinoise aurait donc dû s'imposer à moi comme une évidence. La civilisation asiatique repose encore jusqu'à peu sur un principe de maître et d'élève, de hiérarchie, ou la sagesse se transmet par les aînés. Mais la vie nous mène d'abord parfois sur des chemins inattendus, et c'est alors que j'ai découvert avec passion les philosophies d'auteurs chrétiens. La philosophie de saint Augustin, je connaissais finalement assez mal, celle de Thomas d'Aquin, mais surtout les pensées et les réflexions de saints qui ne sont pas dans nos manuels. Saint François de Sales, l'abbé Camus, Jean-Pierre Camus, Ignace de Loyola, Saint Philippe de Néri, et bien d'autres. Ceux-ci proches du peuple ne peuvent qu'accéder à des bouts de sagesse, et on y retrouve finalement des enseignants, car c'était bien eux à l'époque qui enseignaient.

Mais passons enfin à ce qui intéresse le lecteur de cette critique, ou pas ! (si je me permets tant de digressions, c'est aussi que le livre lui-même ne semble malheureusement pas intéresser grand monde, puisque je suis le premier à le noter, malgré son âge.)

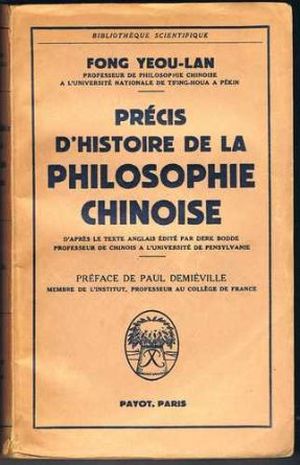

Je ne connaissais avant la découverte de ce livre que de manière très floue et indirecte la pensée asiatique. J'étais en partie fasciné par une culture et une pensée japonaise notamment que je découvrais à travers ses oeuvres d'arts, mais je ne poussais finalement pas plus loin la curiosité. Et puis lors d'une brocante, je suis tombé sur ce livre assez vieux, jauni, recouvert par un particulier pour ne pas tomber en morceau, (une édition de qualité assez médiocre datant de 1952) sentant fort la poussière, à 50 centimes. Une occasion qui ne coûtait pas grand chose. Et j'ai été fasciné directement par cet ouvrage écrit par un chinois dont qui ne fausse pas la pensée chinoise par des structures occidentales. Un ouvrage d'une clarté exemplaire, instructif, suivant un fil conducteur permettant de se passionner pour une histoire de la philosophie chinoise qui met en avant ses évolutions et sa complexité, notamment le rapport ambivalent des deux grands courants qui évolue, parfois l'un avec l'autre, parfois l'un contre l'autre dans l'histoire de la pensée chinoise. La confucianisme et la Taoïsme trouvant pourtant leur origine aux même sources, persistant tout en mutant profondément, par des évolutions, des retours en arrières. C'est finalement une catégorisation assez vague, mais qui permet d'appréhender plus facilement surtout pour les novices, que nous sommes bien souvent, que j'étais en tout cas, une philosophie étrangère grâce à des cadres. Finalement, un peu comme lorsque l'on entreprends de parler des mouvements artistique selon la dichotomie Classique/baroque. Certes, ces notions à l'origine se limitent à des courants très précis, mais ils ont été utilisé notamment pour opposés les mouvements qui s'opposaient au long de l'histoire des arts (romantisme/baroque et Réalisme/classique). Bien entendu, il y a là des catégorisation a posteriori, qu'il ne faut pas prendre pour des structures inhérentes, pour autant ces dichotomies n'en sont pas moins intéressantes et révélatrices tant qu'on les prend avec le recul nécessaire à tout esprit critique.

Et l'auteur de cet essai n'enferme pas la philosophie chinoise dans ses structures, ils n'hésitent pas s'il le faut, à parler en dehors de ces catégories des mouvements importants annexes, comme le bouddhisme chinois qui fait l'oeuvre d'une étude plus séparée avant de rejoindre plus ou moins au fil de l'histoire ces deux grands mouvements. Et il prendra le temps aussi de parler des multiples écoles mineurs mais importantes qui ponctua cette histoire, sans pour autant s'imposer.

On s'en aussi, que l'auteur souhaite rétablir une continuité de la pensée chinoise. On peut y voir une certaine subjectivité mal placée alors. Mais deux points sont à prendre en considération. Premièrement la nécessité pour faire survivre la pensée chinoise, d'un tel parti pris, alors que la culture chinoise se voyait depuis le début du 20ème siècle détruite minutieusement. L'accession au pouvoir de la dictature communiste a d'ailleurs lieu peu après la publication de l'ouvrage à l'origine destiné à un public d'étudiants et chercheurs chinois. Et alors qu'elle s'impose politiquement, il réfléchit déjà à la transposition de son ouvrage pour un public occidental (américain dans un premier temps). Et l'histoire a prouver la nécessité de telles entreprises, puisque la "révolution culturelle" a tenté et peut-être bien réussit à détruire plus de mille an de civilisation et de philosophie.

Mais en dehors de considérations historiques, l'aspect engagé, et donc n'étant pas le plus neutre possible (bien que restant extrêmement fiable), de cette histoire a aussi un intérêt pour le lecteur occidental, celui de permettre un fil conducteur, une logique, peut-être artificielle, mais prenante et éclaircissante. On ne peut d'ailleurs en demander plus à une histoire de la philosophie, bien entendu, celle-ci mais comme toute histoire de philosophie ne suffit pas à se passer du contact avec les textes-même des penseurs d'origines mais aussi de la multitude de leur successeur. Mais elle incite clairement à les lire, et permet de les appréhender avec de solides repères et permet même d'avoir une vision de l'histoire chinoise de toute façon incroyablement riche et solide pour un lecteur occidental qui ne s'y est pas intéressé avant cela.

Si j'ai baissé finalement ma note de 10 à 9, ce n'est donc aucunement pour ces critiques que des connaisseurs ne manqueront pas de lui faire à tort selon moi. (bien que le fait soit vrai)

C'est pour une raison un peu plus attendu, qui gênera parfois les amateurs de la philosophie occidentale, et qui pire encore pourra induire en erreurs ceux qui ne la connaissent que de manière floue, la connaissance approximative de l'auteur de la pensée occidentale.

En effet, il l'abord parfois en la caricaturant légèrement, on retrouve parfois la simplification de la philosophie occidentale d'un élève entrant en premier année de philosophie à l'université. Il ne connait bien entendu que les noms les plus connus et ne les abordes que dans les grandes lignes. L'absence de subtilité dans ces connaissances en devient gênantes par moment. Alors bien entendu, peu importe en soi qu'il ait une vision erronée de la philosophie occidentale (supérieure pour autant à 95% des occidentaux, c'est tout de même un professeur de philosophie d'université) puisque l'ouvrage traite de la philosophie chinoise et c'est ce qu'on lui demande. Le problème, c'est que parfois, pour nous éclairer sur la pensée chinoise, il se lance dans des comparaisons avec la pensée occidentales approximatives voire carrément fausses, qui pourraient induire en erreurs, quelqu'un qui n'aurait pas un certains recul sur celles-ci ou connaîtraient mal ces philosophes occidentaux et les connaîtraient alors encore plus mal à cause de cet ouvrage. Ceci-dit, cela reste un détail selon moi, qu'on ne peut certes totalement occulter, mais qui ne doit pas être un frein à sa lecture, loin de là.

J'espère que si vous êtes ne serait ce que légèrement intéressé par la philosophie chinoise, vous laisserez donc à ce magnifique ouvrage sa chance ! Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais cette philosophie chinoise est vraiment enrichissante pour un esprit occidentale. Ses méthodes, son rapport au monde est profondément différent. Ce ne sont pas juste les thèses qui diffèrent, d'une certaine manière on s'y retrouve de manière lointaine, on remarquera d'ailleurs comme finalement les problématiques qui ont parcouru l'histoire de la philosophie occidentales se retrouvent dans l'histoire de la philosophie chinoise et dans un ordre relativement similaire. Non, c'est le rôle de la philosophie dans la société et dans la place des hommes. Elle est certes l'oeuvre des élites, mais elle joue un rôle primordial dans l'histoire de la société. Alors qu'elle reste par chez nous davantage un point de vue d'intellectuel sur le monde qui ne le modifie finalement que très peu. La philosophie occidentale suit les mouvements de la société, même lorsqu'elle voudrait s'attirer toute la gloire comme pendant les lumières, mais en chine, elle façonne réellement la société. L'auteur n'a pas tort, lorsqu'il compare le rôle de la philosophie en chine au rôle qu'a joué en occident la religion ! La métaphysique intéresse davantage un occident, à la recherche d'une vérité, alors que la philosophie chinoise tend à s'intéresser davantage à la sagesse comme finalité et donc à la concrétisation philosophique dans les vies individuelles mais aussi dans la vie de la société. C'est d'ailleurs finalement peut-être ce qui est le plus apparent dans l'opposition traditionnel du confucianisme et du maoïsme. Alors que le confucianisme s'implique clairement dans la structure de la société, dans ses choix, dans la réflexion sur celle-ci, qu'elle loue d'ailleurs, les traditions, les formes de la société qui se transmette, qu'elle pousse à un engagement politique. (mais pas toujours directement, ainsi on retrouve dans les entretiens de Confucius, son affirmation de jouer un rôle politique sans pourtant acquérir de titre, simplement en étant un citoyen intègre et modèle) Le taoïsme au contraire se recentrera sur l'individu, et mettra aussi moins l'accent sur la responsabilité qu'il a envers les autres, pour laisser finalement sa confiance en une nature des choses qui suit son cours, le tao. Ce principe mouvant et structurant du monde dans son essence.

Enfin je ne pourrais jamais mieux expliquer que ce livre, j'ai juste voulu mentionné rapidement certaines thématiques pour vous pousser davantage à le lire.