Le peuple m’a élu. Mais qui a élu le peuple ?

La petite bourgade de Salem est infestée par des vampires.

Et si elles avaient leurs règles, il buvait leurs menstrues.

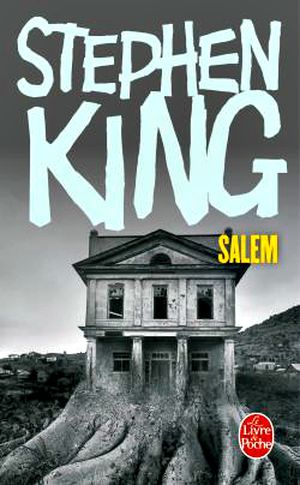

L'étude du roman Salem de Stephen King révèle une expérience de lecture pour le moins ambivalente. Bien que l'œuvre regorge de qualités indéniables, elle souffre également de lourdeurs et de choix narratifs qui en compromettent l'excellence. Ce qui, à première vue, apparaît comme un conte horrifique d'une rare puissance, se délite progressivement sous le poids de ses propres outrances.

La mode n’était pas aux intrigues bien menées. De la masturbation intellectuelle à outrance, voilà ce qu’il leur fallait

Une entrée en matière assommante

Dès les premières pages, le lecteur est confronté à un inventaire minutieux des âmes qui peuplent la bourgade. Cette profusion pléthorique de portraits, censée bâtir un tableau exhaustif de la communauté, engendre un sentiment de saturation. Les descriptions des bâtisses, et plus particulièrement celles du quartier, sont d’une verborrhée insoutenable, étirant à l'excès le préambule et retardant l'éclosion du récit. Le prologue est un fatras de détails qui, au lieu de captiver, finit par lasser et donne le sentiment d'un manque d'économie dans l'écriture.

On ne peut savoir ce qui se passe dans les maisons, derrière les stores baissés

Le phantasme de la Marsten House et la propagation du mal

Pourtant, malgré ce départ pesant, un élément parvient à maintenir l'intérêt du lecteur en éveil : l'énigmatique Marsten House. Cette demeure, enveloppée d'une aura de mystère et d'une réputation lugubre, est hautement intrigante. L’auteur déploie un immense effort pour en faire un personnage à part entière, un point focal de l'horreur imminente. On attend avec impatience le dénouement de cette attente, mais le roman, avec une désinvolture déconcertante, n'en fait au final rien. La maison devient une simple toile de fond, un décor inerte, et toute la tension accumulée autour de son histoire est dissipée sans autre forme de procès

Néanmoins, il faut reconnaître à l’écrivain sa capacité à dépeindre avec un talent mémorable la lente agonie d'une bourgade. L’horreur s'installe d’une manière subtile et se propage comme une contagion funeste, une épidémie qui gangrène les cœurs et les esprits des habitants. C'est dans cette ascension progressive du cauchemar que réside la plus grande réussite du livre.

Comment lier une vraie amitié avec l’homme qui baise votre fille, nuit après nuit ?

Une conclusion désenchantée

La déception culmine avec un épilogue qui n’en est pas un, un faux dénouement qui relaie l’histoire à la lutte contre les vampires par le biais d’encore d’autres personnages. Auparavant, il y a eu une fin véritable qui est d'une banalité affligeante, dépourvue d’une tension quelconque et qui donne l'impression d'avoir été écrite à la va-vite. Le dénouement est d'une affligeante prévisibilité, une débauche de lieux communs qui laisse le lecteur sur sa faim.

À cela s'ajoute une particularité sidérante : l'auteur a cru bon de placer, à la fin de son ouvrage, des passages qu'il a jugé indignes de figurer dans le récit principal. Une telle démarche relève d'une étrange négligence, et il est difficile de concevoir ce qui a pu motiver une telle publication, sinon une curieuse forme d'auto-flagellation littéraire. J'ai bien entendu pris la liberté de ne pas me soumettre à la lecture de ces lignes.

Qu’on m’enterre avec une bouteille

Bref, c’est un ouvrage mitigé, un livre qui oscille entre le génie et la déception. Il est certain que l'auteur, dans son écriture, s'est parfois laissé emporter par une certaine grandiloquence, au détriment de l'efficacité et de la concision. Si l'on ne peut que saluer son talent pour la construction de l'atmosphère, on ne peut que déplorer les errements de sa narration.