Plan général :

http://www.senscritique.com/liste/Paradise_Now_tentative_d_exegese_d_Avatar/1136959

Niveau 0 : Au commencement était Jim, and the Rebirth of the Earth

Le grand mouvement d’Avatar, ça n’aura échappé à personne, est celui d’un retour aux sources en forme d’introspection à l’échelle d’un personnage et de contre-histoire à l’échelle de l’Amérique et de l’Occident. Le but du voyage, véritable transmigration de l’âme, étant une forme de renaissance. Renaissance de Jake Sully, le marine ayant perdu son centre de gravité, et, à travers lui, re-genèse de l’humanité ayant perdu contact avec sa Terre-mère. Si l’on devait dressait son encéphalogramme, le film dessinerait donc d’abord une chute assez brutale, celle du désapprentissage de la « civilisation », suivie d’une remontée plus douce, mais non sans quelques secousses, vers un niveau de conscience et un mode de rapport au monde sensé être plus élevé.

0.1. Be Kind Rewind

Avatar commence ainsi de façon similaire à La Planète des Singes. James Cameron multiplie les figures de chute (une navette spatiale perçant l’atmosphère d’une planète inconnue, Jake jeté dans le caniveau, son avatar tombant dans une chute d’eau), de mort (l’incinération du frère de Jake qui lâche ainsi sa dernière attache à la Terre, le passage de l’esprit de ce dernier dans le corps de son avatar où l’animation peut faire penser au fameux tunnel d’une Near Death Experience) et de dépouillement de tous ce qui fait l’humain : les outils-armes, les vêtements, le feu (première technologie) et surtout le corps, abandonné en état comateux dans un caisson-cercueil. Ainsi, Jake remonte le temps et se retrouve bientôt dans un milieu ayant tous les atours d’une forêt primaire, débordante de créatures toutes salivant d’avance à l’idée d’arracher l’Homme du sommet de la chaîne alimentaire où il se croyait roi du monde. Grand mal lui en a pris, car ici la finalité n’est pas d’assoir son pouvoir sur l’espace mais de simplement en faire partie, et pouvoir dire : « moi, ma coupe est vide ». Dans Avatar, il faut d’abord faire table rase de ce que l’on croit savoir, se « guérir de [sa] folie » anthropocentriste. Seulement alors le rebirth devient possible.

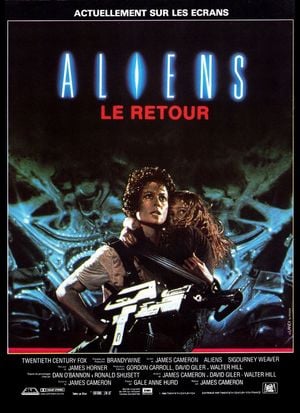

Mais en fait, ce mouvement est déjà partiellement celui de Terminator, où Kyle Reese voyage vers le passé pour mieux écrire le futur : permettre la venue au monde du sauveur de l’humanité, John Connor, dont le nom christique renvoie à l’idée de rachat des péchés, ce qui est déjà une forme de retour pour mieux avancer. C’est aussi le retour de Ripley dans Aliens, où l’héroïne dont le nom a souvent été rapproché de « replay » - le hasard faisant parfois drôlement les choses - revient sur la planète à l’origine de son traumatisme pour l’affronter, et aussi pour retrouver en Newt la fille qu’elle n’a pu voir grandir durant son hyper-sommeil de 57 ans. C’est encore la régression de Bud dans Abyss, et son désapprentissage du langage lors de sa descente dans une fausse abyssale où il revient à un stade prénatal. Et enfin, c’est le reboot du T-800 et le désamorçage du Jugement Dernier dans Terminator 2. Aussi, on le voit, le thème du retour entendu comme réparation ou redémarrage est un fil rouge dans la filmographie de James Cameron.

Plus encore, il se pourrait que ce soit l’origine de son univers cinématographique. Il suffit de lire la très instructive analyse de Xenogenesis - court métrage qu’il co-écrit et co-réalise en 1978 - produite par les auteurs du site jamescameron.fr pour se rendre compte qu’on tient là l’une des racines du futur cinéma du Monsieur. « Le voyage épique et intergalactique d’un androïde et d’une femme mystérieuse, à la recherche d’une planète où recommencer le cycle de la vie d’une humanité en déclin » : ainsi résume t’on le pitch du film (où plutôt du script d’un film n’ayant jamais pu voir le jour si ce n’est sous forme d’une démo). De régénérer l’humanité sur une exo-planète, il est donc déjà question ici. Ce qui laisse à penser que si Xenogenesis est l’alpha de l’œuvre cameronienne, la pentalogie Avatar pourrait bien en devenir l’oméga.

Le retour aux sources de Jake serait donc aussi celui de Jim, un retour à sa matrice cinématographique. Le dernier produit en date de sa digestion d’un certains nombres d’œuvres de littérature SF (romans d’Arthur C. Clarke, d’Edgar Rice Burroughs et comics Marvel en tête), de chocs cinématographiques (Them!, Planète interdite, Docteur Folamour, 2001 : l’odyssée de l’espace, puis, plus tard, Star Wars, Mad Max 2 et le cinéma de John Carpenter en général) et de courants de pensés typiques des années 1970. Ce même ensemble dans lequel, au début des années 1980, il puisait pour faire son entrée dans le monde du cinéma, par la petite porte : celle de la débrouille et des trucages à deux sous (ou comment faire gigoter des asticots en les branchant sur secteur), celle de l’écurie Roger Corman et ses films d’exploitation. Et plus tard : celle d’un nanar italien phagocyté par son producteur et où il était question d’une certaine espèce de poissons ayant la sale manie de voler pour trucider (vraiment petite la porte !). Mais là n’est peut-être pas l’unique terreau grouillant sur lequel se sera développée cette obsession du retour aux origines et son aboutissement dans le film-somme de 2009.

Titanic apporte un autre élément de réponse, une cause plus profonde peut-être. Car il s’agit aussi d’une histoire de renouveau : la renaissance à elle-même de Rose qui, en larguant les amarres la rattachant à une vieille Europe sur le point de se suicider dans sa folie techniciste, reproduit le mouvement originel de la naissance des États-Unis. Ce faisant, elle arrive à la fin du film aux pieds de la statue de la Liberté et au seuil d’une porte : celle du renouveau de la civilisation occidentale sur le territoire américain. Et logiquement, Avatar commence là où se terminait Titanic : Jake prend le relais de Rose. La seconde débarque dans un nouveau monde, le premier va l’explorer, en commençant par franchir cette fameuse porte qualifiée, avec une ambiguïté sous-jacente comparable à celle se cachant derrière La Porte du Paradis de Michael Cimino, de Hell’s Gate. Parce que l’Amérique est à la fois paradis et enfer, seconde chance et répétition des erreurs passées.

Ainsi, Titanic et plus encore Avatar viennent expliciter ce qui apparaît comme un des éléments fondamentaux du cinéma de James Cameron, et sans que ça n’entre en contradiction avec sa nationalité canadienne : sa profonde américanité. Non pas celle publicitaire et grotesque de Ronald Reagan ou George W. Bush, pas d’avantage celle du self-made man et du capitalisme triomphant (même si le cinéaste qui s’est fait tout seul les incarne aussi), mais plutôt une américanité se voulant la plus proche possible des origines. De l’âge des pionniers, mountain men et autres explorateurs venus de tous horizons, parfois même ayant fui les persécutions et qui, influencés par leur culture biblique, virent dans cet espace infini et virginal un Nouvel Eden, une nouvelle Terre Promise, l’opportunité d’ « un nouveau départ dans un nouveau monde », comme Jake se l’entend dire avant de s’embarquer pour Pandora, nouvelle Terra Incognita (1).Aussi, James Cameron étant lui-même un pionnier du cinéma high tech et un néo-Commandant Cousteau des profondeurs abyssales, le voir investir se moment paraît naturel.

0.2. Knock, knock…, heaven’s door ?

Plus étonnant : le fait que ce rapport à l’Amérique d’ « avant la Chute » que l’on voudrait toujours ressusciter tendrait, malgré une approche du médium foncièrement différente, à rapprocher le James Cameron d’Avatar du cinéma de Terrence Malick, et plus précisément le Terrence Malick deuxième manière, celui du doublet La Ligne rouge-Le Nouveau Monde. Aux fondements de ces derniers se trouve en effet une assise culturelle spécifiquement américaine qu’il n’est pas impossible de retrouver dans Avatar. Cette assise, c’est le mouvement transcendentaliste américain dont les plus célèbres figures de prou sont Ralph Waldo Emerson et Henry David Thoreau : deux intellectuels du XIXe siècle qui auront contribués à façonner la conscience américaine, notamment son attachement à l’idée de l’autonomie des individus et son rapport fusionnel et sacré à son espace (deux aspects n’ayant pas été sans influence dans le fleurissement des mouvements écolo des années 1960-70).

Dans son ouvrage Terrence Malick, le paradis perdu, Fabian Maray décrit ce courant philosophique et métaphysique comme celui du « lien entre l’humain et la nature ». Une nature qu’ « il faut savoir regarder avec la révérence propre à l’enfance », avec un « œil transparent, de celui qui sait qu’il n’est rien et qui voit tout, celui dont l’ego s’efface pour fusionner avec l’Être Universel, l’Over-Soul (Âme Suprême) de la nature ». Une nature aux « exigences » de laquelle il faut aussi savoir « s’adapter », de façon à « savoir être avec son environnement ». Le lien de Terrence Malick avec ce mouvement est avéré et évident à la vue de ses films. La grande majorité de ses personnages retourne en effet à la nature à la façon de Thoreau et, communiant avec elle, retrouve (trop) brièvement l’innocence de l’enfant et peut être aussi celle de l’Amérique. Malick suggérant tout cela aux seuls moyens de voix off et d’une caméra planant dans les airs, comme portée par le vent. Donc a priori, rien à voir avec James Cameron qui, lui, utilise la voix off pour s’adresser directement à son audience (comme on conterait une histoire au coin du feu), et retourne ici à la nature par le truchement des CGI. Et pourtant…

« La totalité du monde vivant incarné dans une déesse… », « …un réseau d’énergie qui circule dans toute chose vivante » et agissant « comme les synapses entre les neurones » : c’est ainsi que Norman et Grace décrive Eywa, le Grand Esprit avec lequel les Na’vis vivent en communion et qu’ils considèrent comme la personnification du Grand Tout dont ils font partie. Neytiri apprend à Jake à chasser en invitant l’esprit de la bête tuée à rejoindre la divinité tout en remerciant cette dernière pour le corps (comme le fait Œil-de-Faucon au début du Dernier des Mohicans). Et lorsqu’à la fin du film (version longue), Jake découvre Tsu’tey mortellement blessé, ce dernier lui demande de lui réserver le même traitement en acceptant de devenir sa « dernière ombre », le mourant étant de la sorte certain de rejoindre Eywa. Ainsi, chaque être vivant de Pandora semble être envisagé, sans hiérarchie, comme une part de cet esprit collectif, transcendant, immanent, et agissant même à travers eux. Comme si Jake (et Jim) avait trouvé en Pandora son « utopia » : cette même Amérique que fantasmait Tom Joad à la fin des Raisins de la colère. Une Amérique où l’on « n’a[urait] pas une âme à soi tout seul [, mais] un morceau d’une grande âme [l’Over-Soul d’Emerson], et que cette grande âme [serait] à tous », telle une version américanisée du concept « brahman-ātman » (l’Absolu et sa part « individuelle » en chacun) de la philosophie indienne (Upanishad).

Avatar en vient ainsi à se connecter à toute une mythologie américaine, à commencer (presque inévitablement) par la semi-légende de John Smith et Pocahontas. Et, pour autant qu’elle soit une inspiration évidente (et clairement revendiquée par James Cameron), celle-ci ne se résume pas à un cliché. Car, bien avant que Disney n’en fasse un produit standardisé certifié « et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants », elle constituait (et continue de le faire) un élément essentiel et fondateur de la culture américaine. Dit-on de la prise de la Bastille qu’elle est un cliché ? Non, c’est un micro-évènement anecdotique et bien trop souvent brandi à tord et à travers, certes, mais c’est aussi un symbole, érigé a posteriori. Et il en va de même ici puisque le mythe fondateur de l’Amérique, au-delà des faits historiques à sa source, cristallise en lui une des contradictions originelles et insolubles de la nation étasunienne : entre rêve d’union, presque de fusion (le fameux melting pot), et réalités individualistes, prédatrices et parfois racistes.

Dans la langue de son peuple, Pocahontas signifiait quelque chose comme « petite dévergondé », « petite espiègle » : un surnom renvoyant à son caractère enfantin, enjoué, coquin. Or, dans Avatar, si c’est bien Neytiri la princesse indigène dont notre « John Smith des étoiles » tombe amoureux, c’est bien ce dernier qui est régulièrement assimilé à un enfant. Grace lui enjoint « d’éviter de faire trop de bêtises » et Neytiri, après lui avoir sauvé la vie, dit de lui qu’il est « stupide, ignorant comme un enfant ». De fait, après que cette dernière ait éteint la torche du marine, parce qu’elle empêche de percevoir les lumières de la forêt comme la « pollution lumineuse » des villes le fait avec celle des étoiles, James Cameron filme celui-ci découvrant les propriétés de son nouvel environnement en faisant tournoyée sa caméra au dessus de sa tète, en apesanteur et en plongée, comme pour remettre l’homme à sa juste place dans l’ordre des choses.

Emerveillé par le spectacle de la bioluminescence qui clignote sous chacun de ses pas, jouant du tamtam sur les fleurs qui se rétractent ou s’illuminent, faisant s’envoler des sortes de lézards-luciole, Jake découvre dans la forêt un terrain de jeu. Il devient un petit espiègle, une Pocahontas au masculin, retrouvant un rapport à la nature « propre à l’enfance » et dans le même état « transcendantal » et de nouveau innocent que le John Smith de Malick invité dans Le Nouveau Monde à la contemplation de la nature par la jeune amérindienne. S’en suit alors, après la robinsonnade, toute une série de rites de passage. Ceux-ci inculquant à notre héros, aux yeux désormais ouverts, ce « savoir-être avec » la forêt et ses dangers, pour enfin devenir un membre à part entière du peuple indigène. Et les points de vue en plongé qu’adopte (encore) la caméra lors des cérémonies, de transformer les membres du clan reliés les uns aux autres en un réseau figurant celui, plus vaste, d’Eywa, le Grand Esprit, l’Over-Soul de Pandora.

De là, le film convoque la notion de peuple, de communauté, soit l’idéal démocratique américain forgé contre l’ « oppression » anglaise. Un idéal que le concept d’Over-Soul traduit, d’une certaine façon, sur un plan philosophique. Sur Terre, Jake n’était qu’un individu parmi une masse d’individus dans un monde d’écrans et de surfaces faisant obstacle à toute forme de liens ou de relations, si ce n’est violentes ou pécuniaires. Sur Pandora, il fait parti d’un Tout faisant du lien la base des rapports au monde et aux autres. Il récupère de nouvelles jambes et la caméra du réalisateur, se focalisant sur ces dernières, souligne bien l’importance de cette reprise de contact avec la terre. Plus que de pouvoir remarcher et courir, il s’agit d’un véritable ré-enracinement dans la Terre-mère de laquelle le personnage tire une nouvelle force vitale.

Aussi, quand les bulldozers entrent en action, la scène (m’) en rappelle un peu une autre : celle des Raisins de la Colère (de nouveau) où le Caterpillar, monstre mécanique figurant l’appétit d’ogre d’un capitalisme sans visage, écrase sous les yeux médusés d’une modeste famille réduite à l’état d’ombre leur petite ferme. Sauf qu’ici, la forêt se substitue à la maison. Mais sa destruction suscite la même impuissance déchirante et le même désespoir inconsolable chez les Na’vis que chez les Okies. Les premiers, après avoir assisté à l’abattage de leur arbre maison, se voyant contraint au même geste migratoire, au même arrachement que les seconds.

Du film de John Ford à celui de James Cameron, l’idéal jeffersonien se verrait ainsi remplacé par celui des Na’vis, très explicitement inspirés par divers peuples indigènes dont les prédécesseurs des étatsuniens sur le sol américain. Sachant que le premier, cet idéal jeffersonien correspondant grosso modo à l’image d’Épinal de la petite maison dans la prairie, s’est construit de connivence avec la Conquête de l’Ouest qui a fait tant de tort aux seconds, les peuples amérindiens, il y aurait là, de John Ford à James Cameron, du cinéaste américain par excellence à celui qui, comme beaucoup, lui a parfois emprunté, une évolution des plus intéressantes et comme une manière de rapprochement de type généalogique entre les déracinés d’hier et d’aujourd’hui. Avatar réécrivant par là une histoire des États-Unis et au-delà, du monde, où les colons, spoliateurs, accapareurs et autres envahisseurs de tous poils, se verraient en définitive rejetés à la mer, un peu comme le sont la statue de la liberté et le héros blanc américain à la fin de La Planète des Singes.

Notes, références et sources :

(1) « As a Canadian, the American Dream had a very negative and pejorative connotation when I was growing up. Because it was this king of cultural imperialism. I grew up in a border town, on the other side of the border, in Niagara Falls, Canada. And, since I moved to the United States at the age of 17, I actually feel very much like, like … I’m probably, in my basic genetic nature, much more American than Canadian because I believe strongly in a lot of the traditional values of country in terms of respecting individuals rights, freedom of speech and a lot of the things that are in the basic fabric of this country » (James Cameron, Corporate Valley, YouTube).

La suite :

http://www.senscritique.com/film/Abyss/critique/43605843