Comme son confrère Jan Bonny, réalisateur de l’excellent Gegenüber, Maren Ade, autre pionnière de cette surprenante nouvelle vague allemande, s’attaque à la figure du couple et construit autour de cela quelque chose de nouveau et de moderne, qui permet à cette jeunesse artistique de s’ériger aux côtés des nouveaux maîtres roumains comme garants du cinéma européen contemporain que l’on attend au tournant.

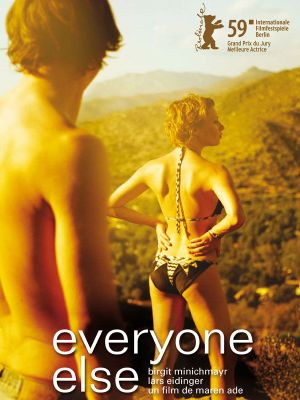

L’atmosphère d’Alle anderen est un peu tout le contraire de celle de Gegenüber, dont on se sentait étouffé par la mise en scène, dont on sentait presque le poids de l’apesanteur, d’où naissait une violence malsaine et malaisante, ou de celle du plus récent Der raüber, magnifique et éprouvant film de Benjamin Heinsenberg, pesant et inquiétant dans son utilisation du rythme, des couleurs, des différents modes de filmage. Ici, on a affaire à un film très solaire. On a quitté l’Allemagne natale, on est en Sardaigne. Ce sont les vacances d’un jeune couple, la trentaine, un peu plus. Leurs choix, leurs interrogations, leur déconstruction. Mais ce qui frappe, plus que dans n’importe quel autre film sur le destin conjugal, c’est le combat dans lequel sont engagés de façon perpétuelle ces deux amants. Un combat abstrait entre liberté individuelle et existence sociale. Le couple existe bel et bien, et au-delà de leurs interrogations, un dialogue qui se crée assez facilement dans un premier temps, leurs petits délires de l’intimité, pourtant c’est au contact de l’extérieur, en l’occurrence un autre couple, sensiblement dans les mêmes âges, que leur entente va se déliter.

La fascination offerte par le film de Maren Ade apparaît essentiellement dans sa construction. De cette espèce de (faux) enchaînement entre chaque séquence d’où on a l’impression de ne pas comprendre, d’avoir affaire à un comportement puis plus tard à un autre. Alle anderen n’explique rien. Tout est histoire de pulsions. Et pourtant chaque personnage est incroyablement travaillé, très écrit. On sait qu’il est un architecte en plein doute, sur ses envies, ses besoins. On sait qu’elle travaille dans la publicité (enfin je crois, pas très sûr de moi en fait) boulot dans lequel elle semble très engagée. Mais ils se posent tous deux cette question du choix, de la liberté de ce choix.

De cette manière très naturaliste de filmer le couple, la réalisatrice y débusque quelque chose d’un peu fou, dans leur manière de se comporter, de jouer (je reviendrai sur l’aspect jeu), d’avancer, de se faire la gueule ou de s’aimer. On ne sait jamais vraiment comment les prendre. Le film est en perpétuelle réécriture, les rôles sont indéfinis, il nous échappe parfois, nous perd souvent. Une randonnée peut très bien se passer, dans une humeur incroyablement lumineuse, insouciante avant qu’une futile histoire de sac vienne enrayer cela puis un léger différend dans la coordination des mouvements, comme deux corps qui ne marcheraient plus ensemble. Lorsqu’elle s’est assise sur un rocher, il s’en va, grimpe à toute vitesse, comme s’il ne voulait pas qu’elle le rattrape, comme s’il voulait la perdre. C’est elle qui ira lui demander pourquoi il essaie de la semer. Maren Ade joue l’ambiguïté sur chaque séquence, généralement très étirée. Et la mésentente naît d’un simple désaccord qui vrille le fonctionnement quasi parfait. Lors de la préparation du dîner, avant qu’ils ne reçoivent leurs invités, ils décident tous deux de construire une ambiance mode festivités on the beach un peu cynique, comme ça de façon tellement improvisée que c’est absolument formidable. Et au moment de l’arrivée du couple, encore à l’extérieur, au grand désarroi de Gitti Chris décide de tout enlever parce que, pense t-il, ce n’est pas drôle, les invités ne comprendraient pas leur humour. Les déséquilibres se font de plus en plus nombreux, les limites accordées ne sont plus les mêmes. Quand l’une dissimule ses obsessions (la proximité à tout prix) à travers un jeu de séduction enfantin tel le moment où elle s’accroche à ses jambes pour ne pas le laisser partir, lui tente de faire parler une certaine virilité qui ne lui va pas en copiant cet ami, envoyant Gitti dans la piscine sans ménagement. Scène accablante dans tous les sens du terme, aussi triste que pathétique, tant on se demande comment ce garçon a pu en arriver là, tomber si bas. Le regard qu’elle lui jette après en dit long sur le malaise ambiant qui continue de régner, entre mépris et désolation. Pendant tout le film – soit toutes les vacances (même si l’on ne saura jamais quel jour nous sommes, nous n’aurons absolument aucun repère temporel) – il éprouvera sans cesse cette sensation désagréable de vouloir coller au mode de vie dit normal. Cela se traduit aussi par ses errances existentielles quant à son travail, pendant que cet ami moqueur critique sa stagnation, en lui démontrant ses réussites en parallèle. Déséquilibre continu puisque ce n’est pas ce qu’elle cherche en lui. Elle le trouve sexy, pas besoin qu’il en fasse des tonnes. Elle ne voudra jamais être comme cette femme, à ses yeux inexistante et atrocement suffisante.

Everyone else est un film joueur, non un film ludique, mais un film où les personnages comme la mise en scène jouent. C’est cette dernière qui est la première à le faire, en nous faisant croire dans les premières images, que Chris et Gitti sont parents, elle en travaux de cuisine avec une petite fille, lui avec un bébé. Leurre sublime quand on découvre quelques instants plus tard qu’ils étaient simplement en train de garder les enfants de la sœur de Chris. Le film jouera beaucoup sur ces ambiguïtés, restera dans ce même principe de non-explication, abandonnant la suite logique, soit par l’intermédiaire d’ellipse dont nous ne connaissons pas la durée (rappelons qu’il n’y a aucun repère temporel) soit par les changements brutaux de comportements qui meublent une grande partie du récit. Avec le recul le glissement du jeu est énorme entre le début et la fin du film. Comme si la mise en scène ne maîtrisait plus ses personnages, apogée atteint lorsque Gitti feint d’être morte. Et entre-temps le jeu aura été complice, anodin, bon-enfant, un peu fou. Un objet est crée à base de gingembre, on l’appelle le schnappi, il devient une sorte de mascotte du couple, qui le fait parler, travaille son apparence, le fait bouger, remplacer le sexe en sortant d’un pantalon. L’objet aurait pu être une expression, un geste, un mot, une chanson, une grimace, n’importe quoi d’autre qui caractérise une fantaisie conjugale. On a tous un gimmick, un truc que l’on ne peut partager à personne d’autre. Ici c’est un objet. Et de nombreux jeux annexes viennent parfaire l’unité du couple : un cache-cache dans un supermarché pour ne pas croiser un vieil ami, l’anti-pédagogie de la première scène où l’on voit que Chris est le seul à rire au délire de Gitti, la danse (incroyable) dans la chambre bibelotée de la mère de Chris. Ce n’est qu’après, dans la deuxième moitié du film (après la première rencontre avec l’autre couple, après la randonnée, après cette soirée qu’ils n’ont pas passée ensemble) que le jeu prend une autre tournure. Chacun ne comprend plus ce que fait l’autre « T’es obligé de courir » lui demandera t-elle pendant la rando, alors qu’il semble décidé à la semer. « Là je ne comprends pas le message » lui dit-il à la fin, quand elle se fera passer pour morte gisant dans le salon. Car le jeu a ses limites. Il ne s’intègre pas dans une idée de confort, en tout cas pas à long terme, c’est ce que semble percevoir Gitti. Au contact extérieur le jeu n’a plus le même sens. Soit il est incompris des autres (le dîner) ou il est incompris de soi-même (la randonnée, la morte) auxquels cas le couple ne se pose plus comme un modèle mais comme un marginal, et il manquera indéniablement la séduction, le plus important. Cette séduction naîtra des conventions. Parce qu’elles sont confortables.

Les certitudes du couple, à savoir une idée de vie conjugale basée sur la liberté, la spontanéité, la singularité se voit de plus en plus menacée par l’influence des modèles. C’est d’abord l’isolement qui semble être un catalyseur de ces interrogations de plus en plus marquées, associées au lieu de vacances, lieu d’évasion, loin des habitudes, la Sardaigne, berceau estival qui devient le point de cristallisation des maux du couple et révèle la fragilité de la certitude. Puis le regard apporté sur la modélisation de l’entourage, seul point d’ancrage humain autre que le couple lui-même. L’idée sera apportée dès les premières secondes du film avec cette sœur qui dit à son frère, alors qu’il porte son bébé dans ses bras, donc son neveu, que ça lui irait bien. Rien de plus mais c’est suffisant pour appeler une interrogation, envisager un angle nouveau. Ce sera évidemment plus marqué un peu plus tard avec ce couple d’amis conformistes, qui correspond à une certaine standardisation de l’amour. Ils sont dans un premier temps loin d’être enviés de Chris et Gitti, hypocrites et méprisants à leur égard (en secret), avant que ces derniers ne réenvisagent cette manière de vivre. Il y a un monologue très beau de Gitti qui dit un moment donné, entre autres, qu’il y a des personnes ravies de rentrer chez eux après leur travail pour retrouver leur vie de famille et leurs enfants, afin d’expliquer à Chris les motivations des autres. C’est dès cet instant que naît une forme d’attirance de la norme pour Chris, du confort au regard de cet homme, aux petits soins de sa femme enceinte, couple qu’il perçoit comme suffisant, arrogant mais aussi comme heureux.

On n’est plus dans la chronique sentimentale habituelle mais dans un quotidien fusionnel et autodestructeur. La référence qui vient à l’esprit sont les Scènes de la vie conjugale de Bergman, avec qui Maren Ade partage moins la mise en scène que l’utilisation de la parole. A l’inverse des films allemands entrant dans l’esprit de cette nouvelle vague que j’évoquais précédemment, où les personnages sont souvent mutiques, le dialogue prend une place importante dans Everyone else. Il est aussi affaire de corps (beaucoup même) mais on y parle abondamment. Dialogues et réflexion, par l’interrogation permanente, sont rois. Maren Ade multiplie les symboles concernant les interrogations identitaires et sexuelles. Mais son récit ne s’en trouve jamais surchargé, il continue de vivre. Elle ira pourtant jusqu’à travestir l’homme par le maquillage. A inverser périodiquement les rôles cadenassés homme/femme. Mais la mise en scène n’appuie pas, elle ne fait qu’accompagner. Le film restera solaire, le cadre bien défini. Ce sont les rapports eux seuls qui évolueront, dans un dispositif assez fermé. Everyone else. C’est déjà un titre qui les enferme.

Tout part d’un rien. Imperceptiblement, un regard, une réflexion, une attitude et tout est bousculé. Un « Qu’est ce qui te fait croire que tu me connais si bien ? » lancé par Chris à Gitti suffit. On ne le sent pas venir par étape, grande réussite du film, pourtant c’est bien progressivement que ces contradictions vont apparaître. A la question de Chris en début de film « Tu me trouves viril ? » Gitti répond qu’elle se fiche de la virilité, qu’elle le trouve beau et sexy. A sa question en fin de film « Pourquoi tu ne m’aimes pas ? » elle lui répond « Parce que t’es une mauviette ! ». Tout se chamboule de cette façon là. Comme si l’on avait permis à un aveugle de voir pour la première fois. C’est tellement fort que même les rôles s’en trouvent bouleversés. Le rapport de domination glisse du masculin au féminin, même si une fois encore Maren Ade ne se laisse aller à aucun stéréotype. L’assurance qu’il avait se transforme en méfiance. La gentillesse qui la portait devient intolérance. Tellement poussé parfois qu’ils en deviennent des caricatures d’eux-mêmes (la piscine, le couteau) parce que ça ne leur correspond pas. Le doute succède à la confiance, l’indifférence à la tendresse, le mensonge à la puissance de la confession, le mépris à la fascination. Il faut voir le dialogue et l’illumination qu’il y a dans leurs yeux dans un premier temps avant que ça ne disparaisse. Jusque dans un final quasi muet, où l’on ne regarde plus (elle fait la morte), où l’on ne se comprend plus.

Car il y a une volonté d’attirer l’autre en permanence, sans doute par peur de le perdre, de se retrouver seul. Le plaisir d’être aimé. Un moment donné il lui dira que parfois, alors qu’elle semble insensible à ses mots, à sa présence, il serait prêt à se jeter par la fenêtre pour qu’elle le regarde, qu’il ne passe plus inaperçu. Plus tard dans le film, c’est elle qui se jettera par la fenêtre du premier étage (quelle idée magnifique !) atterrira sur la pelouse, et se fera rejoindre plus tard par Chris, qui ne l’aura pas vu sauter. Ils feront l’amour intensément entre les buissons. Plus tard encore, alors que le film touche à sa fin, Maren Ade nous offrira une séquence absolument incroyable. Séquence qui occupera toutes les dernières minutes du film, une sorte de jeu de la mort improbable d’une intensité rare. Ainsi, Gitti fait semblant d’être morte, recroquevillée sur le sol, comme si elle venait de faire un malaise. Chris la rejoint et lui demande d’arrêter son cinéma. Puis entre ses plaintes insistantes naît une certaine inquiétude. Bientôt les larmes. Moi aussi je la croyais morte. Mais en fait ce ne sont plus des larmes de l’inquiétude, on sait qu’il ne la croit pas morte, c’est plus fort et triste que cela. Ce sont les larmes de l’incompréhension, comme si quelque chose s’était irrémédiablement cassé, qu’il le sentait, que ces folies appartenaient au passé. Quand il la posera sur la table à manger (encore quelque chose de fou) il la regardera, lui soufflera sur le ventre, elle rira, puis ils se regarderont à nouveau une dernière fois. Il n’y a pas vraiment de fin, il n’y en a pas besoin. Il y a indéniablement quelque chose de beau, autant qu’il y a quelque chose de cassé. Mais on ne peut pas vraiment savoir ce qui va l’emporter. On a seulement envie d’y croire, parce que malgré tout on a vu un couple qui allait bien ensemble pendant près de deux heures. Le film ne pouvait pas mieux se terminer.