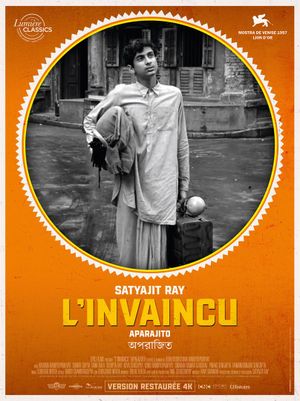

On sait que Satyajit Ray fut impressionné, comme beaucoup, par Le voleur de bicyclette de Vittorio de Sica, l'une des oeuvres fondatrices du néoréalisme italien. Ce n'est donc pas un hasard si L'invaincu nous parle dès le début de la relation du jeune Apu avec son père.

Le père, ce sont les racines, et les racines c'est Bénarès. En adepte du néoréalisme, Satyajit Ray nous montre d'abord la ville d'une façon quasi documentaire. Emotion pour qui s'est rendu, comme moi, dans cette ville magique, qui suinte l'hindouisme par tous ses pores et toutes ses portes. Le gange, les ghats (nom des marches qui y mènent), les ablutions, la beauté des regards (celui du jeune Apu ici), le soin et la ferveur que mettent les Indiens à accomplir les rituels... Si l'Inde ne laisse personne indifférent, c'est sans doute parce que le temps y semble suspendu, parce que le "progrès" ne semble avoir aucune prise sur ces actions quotidiennes qui, pour l'Occidental, sont absolument mystérieuses. Ce qui fascine aussi, c'est la présence animale au milieu des humains, les vaches bien sûr, mais aussi les singes. Ce que montre Satyajit Ray je l'ai vu, à Bénarès en 1997, à Hampi (les singes envahissant le temple) en 2016.

Bien sûr, c'est le principe du néoréalisme, cette vérité des lieux résonne par rapport à une histoire. Satyajit Ray veut nous montrer le parcours d'un jeune homme qui s'émancipe de ses racines. Le père meurt, son âme s'envole comme les pigeons, mais avant de mourir cet homme souriant et doux jusqu'au bout demande à Apu de boire l'eau du Gange. L'eau est à la fois symbole de vie (on lave le sol, prépare la nature, fait du bon thé avec), de spiritualité (les ablutions dans le Gange) et de mort (à cause des maladies qu'elle transmet). La veille, il avait enjoint à son fils de faire ce dont il avait envie : rejoindre ses amis à la fête qui bruissait dehors. Il lui avait aussi demandé de lui dire quelque chose en anglais. Le message pour Apu est clair : tu dois écouter ton désir, et te tourner vers la modernité, incarnée par la langue anglaise. D'autant plus qu'Apu réalise que c'est parce qu'il a refusé la modernité, en ne voulant prendre que ses plantes, que son père est mort. Le désir d'émancipation est donc bien là.

Mais il y a aussi sa mère. Elle tourne le dos à ce message en acceptant la proposition de son oncle de le rejoindre à la campagne. La campagne, c'est la sécurité : elle sait qu'elle s'y soustraira à la prédation des hommes (le voisin du dessus qui donné les allumettes et s'approche un peu trop près), qu'elle retrouvera sa dignité de brahmane (elle était domestique au service d'une famille) et que son fils aura moins de tentation de la quitter (ce en quoi elle se trompe). Ce fils, c'est tout ce qui lui reste. Mais, comme dans la tragédie grecque, il est inutile de s'opposer à ce qui doit s'accomplir, le destin se fraie son chemin autrement.

Dès l'arrivée dans les lieux, que fait Apu ? Il se précipite pour regarder... le train qui passe au loin. Ce train sera pour Apu la possibilité d'un autre avenir, pour sa mère l'espoir à chaque fois de voir son fils revenir. Apu va en effet partir pour Calcutta. Ce faisant il tournera le dos à la profession de religieux qu'on lui prévoyait : car il est brahmane, la caste supérieure, on le voit à la natte qu'il porte en travers du corps. Au passage, le néophyte apprendra que caste supérieure ne rime pas avec aisance matérielle : la mère économise chaque roupie, chaque allumette même, détail évocateur.

Apu, qui s'est distingué à l'école du village, obtient donc une bourse pour aller étudier à Calcutta. Sa mère se sent abandonnée mais elle se sacrifie pour son fils. L'invaincu prend ici une tournure psychanalytique : schématiquement la psychanalyse affirme en effet que la mère fait tout pour recréer le lien perdu avec sa progéniture lorsqu'on a "coupé le cordon" ; et c'est le rôle du père d'aider l'enfant à tracer sa propre voie en se libérant de l'amour "cannibale" de la mère. Mais on y dit aussi que c'est une grande violence pour la mère de dire non à son enfant, issu de sa chair, la nature la poussant spontanément à satisfaire tous les désirs de l'enfant ; c'est donc la tâche du père de dire non, à lui le rôle ingrat de "frustrer l'enfant". Bon, je l'ai fait courte, grossièrement résumée !

Problème, ici le père est mort. Plus rien ne s'oppose au désir tout puissant du fils. Et en effet, la mère ne parvient pas à lui dire non. Toute l'ambiguïté ici est qu'Apu, certes, n'est pas entravé dans son désir, mais que ce désir correspond à ce que lui a légué le père. Complexité passionnante de la situation.

On assiste donc aux études d'Apu, obligé de travailler le soir dans une imprimerie et qui s'endort parfois en cours. Son copain en rigole mais pour Apu c'est très grave car il a confusément la sensation que sa mère s'est sacrifiée pour qu'il puisse étudier. Dès qu'il rentre, il se plonge dans l'eau, renouant avec ses racines spirituelles. Mais il n'est pas très tendre avec sa mère, son esprit est resté à Calcutta et il ne pense qu'à y retourner. Un peu plus tard, il ne monte pas dans le train et retourne chez sa mère un jour de plus. Le sujet du film est là : Apu est tiraillé entre son attachement à sa mère et le désir de s'en émanciper - car cet amour est un carcan. La mère est également tiraillée entre le besoin physique qu'elle a de son fils et l'injonction de le laisser vivre sa vie : "je veux qu'il vienne uniquement s'il en a envie". Et le père n'est plus là pour aider à trouver l'équilibre, c'est là le drame du film.

La mère tombe malade, on ne comprend pas plus que pour le père pourquoi : Satyajit Ray n'explique pas tout, ne développe que ce qui sert le propos. Par un montage alterné entre la campagne et Calcutta, le réalisateur joue sur la corde sensible, bien dans l'esprit là encore du néoréalisme italien : alors que la mère se morfond en guettant les trains qui passent, Apu s'active joyeusement à la ville. Lorsqu'il rentre il est trop tard : sa mère n'est plus contre l'arbre et Apu pleure, adossé à cet arbre dont les racines ressortent symboliquement. Ces racines s'opposent au globe offert par son professeur, qu'Apu brandissait comme un talisman à chaque fois qu'il partait.

C'est l'oncle qui fait entendre la conclusion, en substance : "on ne peut pas avoir toujours ses parents". A Apu de trouver sa voie seul à présent, entre tradition et modernité. Ce n'est peut-être pas un hasard si la musique de Ravi Shankar a souvent recours au mode unitonique (dit aussi "gamme par tons") : celui-ci fait perdre la sensation de centre tonal, du fait de l'absence de la sensible. Apu, en effet, est insensible à sa mère, et il est un peu perdu, n'a plus de centre de gravité.

Comme beaucoup de films de Satyajit Ray, L'invaincu fit scandale en Inde où l'on considéra l'attitude d'Apu comme immorale : abandonner ainsi sa mère ! Finement, le cinéaste ne prend pas parti, il se tient sur la ligne de crête : oui, l'enfant doit tracer son propre chemin, et la mère ne doit pas l'en empêcher. Mais attention à ne pas y perdre son humanité, sombrant dans un égoïsme mortifère, même sous des dehors de bon garçon qui écrit à sa mère régulièrement et lui envoie de l'argent dès qu'il en a.

Comme de nombreux films de Satyajit Ray, celui-ci est "long en bouche" : il gagne en puissance et en richesse dans les jours qui suivent. Il faut que je voie les deux autres de la trilogie.

7,5