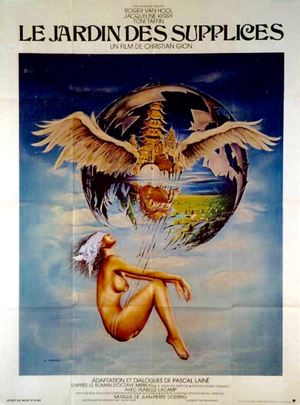

« Le jardin des supplices », sorti en 1976, est un film réalisé par Christian Gion, librement adapté du roman d’Octave Mirbeau du même nom. Nous sommes étonnés par le choix du réalisateur, plus connu pour des comédies bien franchouillardes comme le Pion (1982) que pour des œuvres sombres et torturées. Cependant, nous comprenons que le long métrage naquit de la volonté de la productrice Vera Belmont qui souhaitait surfer sur la vague des films « Emmanuelle », à savoir présenter un mélange de fantasmes érotiques dans un environnement orientalisant auquel on ajoute la touche horrifique de Mirbeau. Est-ce que le pari est réussi ? Oui, mais il ne se dresse nullement à la hauteur du roman, chose que je détaillerai dans la suite de cette critique.

Le film nous conte l’histoire d’Antoine Durrieu, jeune médecin dévoyé, obligé de quitter les conforts de la vie parisienne pour un poste de responsable médicale à Canton et qui sur le trajet rencontre une très jolie Britannique dénommée Clara Greenhill. À Canton, il entre progressivement dans le monde vicié et finissant du protectorat européen sur la Chine, entre cadre idyllique et supplices.

L’adaptation prend le pari de changer la période durant laquelle se déroule l’action, de la décennie 1890 à l’année 1926. Le roman était une violente charge contre les antidreyfusards là où le film critique les atrocités perpétuées par les protectorats européens sur la Chine depuis les traités inégaux. Ce choix offre le mérite de ne pas paraphraser le roman et de présenter deux aspects différents de « la loi du meurtre ». De plus, l’action se déroulant en 1926, il ajoute une aura de crépuscule d’un monde. À cette période, les nationalistes et communistes étaient sur le point de vaincre les seigneurs de la guerre qui permirent l’humiliation de l’empire du Milieu (pour un versant littéraire de ce sujet, je conseille « Les conquérants » d’André Malraux). Ce choix est plutôt bien amené, car nous ne voyons jamais les révolutionnaires, ils pèsent telle une épée de Damoclès sur les protagonistes. Nous percevons les conséquences de leur combat, comme la mort d’un général sur la propriété des Greenhill, la défection de ses troupes indigènes…

Même sur le dernier plan, lorsque Mr Greenhill, Clara et Annie attendent une mort expéditive, il ne sera jamais le sujet de figurer un quelconque soldat. Ce sont des fantômes vengeurs des victimes des Greenhill, devenant à leur tour des bourreaux. Ce point sera lourdement appuyé par Mr Greenhill par le parallèle entre la couleur rouge du drapeau communiste, couleur du sang qui est elle-même sa couleur préférée.

Je trouve que ce point du film est le plus réussi.

Le principal autre changement dans le récit vient de la multiplication du nombre de protagonistes autour de Clara. Le film donne à la belle Britannique une famille avec un père et une grand-mère et fait survivre le personnage d’Annie, absente de la seconde partie du roman et principalement évoquée par Clara, « {…} Une fois que nous revenions du fleuve, Annie se plaignit de très vives douleurs à la tête et aux reins. Le lendemain, son corps était tout couvert de petites taches pourprées… Sa peau plus rose et d’une plus fine pulpe que la fleur de l’althaea, se durcit, s’épaissit, s’enfla, devint d’un gris cendreux… {…} De ses yeux — ses yeux, cher amour ! – on ne voyait plus qu’une mince boutonnière rougeâtre et suintante… » (Chapitre I, deuxième partie). Le personnage d’Annie sans être marquant avec ses phrases prémonitoires sur le cours des évènements dîtes d’un ton monocorde remplit son office.

J’ai beaucoup plus de mal avec le personnage du père, caricature du tortionnaire. Régulièrement montré écoutant un air d’opéra (je m’excuse de me pas avoir réussi à identifier et à trouver duquel il s’agit), en contre plongée a proclamé un discours d’acteur tragique shakespearien, se voilant longtemps la face sur sa situation. Son personnage diminue l’importance de Clara qui hérite des vices de son père au lieu d’en être à l’origine.

Pour ne pas allonger inutilement cette critique, nous ne parlons plus que de deux points du film, à savoir la manière dont il amène son sujet, « la loi du meurtre » et le personnage central de Clara.

L’une des premières scènes du film nous montre l’assassinat non prémédité d’un des matelots par le vendeur d’armes. À aucun moment, nous n’avons de doute sur l’identité du meurtrier, son visage est clairement visible et un gros plan avant que ce dernier ne s’enfuie ne laisse aucun doute. Nous ne sommes pas dans un film d’enquête policière et l’impunité sera la clé du film. Une scène plus tard, le capitaine présentera le canif ayant servi à l’assassinat et le présentera au meurtrier comme la sienne. Nous aurions pu penser que cela engendrerait des répercussions. Rien n’arrivera. Avec un aplomb consommé, le capitaine conclura pour étouffer l’affaire qu’il s’agissait sans nul doute d’une rixe entre matelots. Cela installe le décor.

La principale émanation de « la loi du meurtre » est le jardin des supplices et ce dernier nous ait dévoilé qu’au fur à mesure. Pour commencer, sa figure plane sur nous par un son de cloche que nous attendons lorsque Clara éprouve du plaisir sexuel, préfiguration auditive du supplice de la cloche dont

la découverte représente le climax du film.

Les ébats de Clara sont entrecoupés d’images subliminales de meurtres ou de tortures s’étant passées précédemment. Le jardin se dévoile secrètement à nous par Clara qui nous en présente le versant idyllique. L’aspect secret est amplifié par le point de vue de la caméra qui d’un narrateur impersonnel passe à un témoin qui épie les tribulations de Clara et Christian parmi la flore.

L’observateur s’avèrera être Annie.

Le versant horrible du jardin nous est présenté plus tard lorsque les tourmenteurs comprennent que leur fin vient. S’ensuit une série de tableaux présentant tortures et mises à mort créatives qui frisent le grand guignol par son aspect outrancier. Le roman, en cela, était beaucoup plus pernicieux et espaçait ses découvertes macabres. Le côté racoleur du film avec son accumulation de scènes érotiques et macabres en gênera certains. Personnellement il ne m’a pas dérangé, sachant pertinemment qu’il s’agit au fond d’une stratégie de production. Si le fond est intéressant et que la mise en scène suit, j’accepterai les facilités inerrantes à ce genre de productions.

Mon principal reproche s’adresse au traitement du personnage de Clara. Dans le roman, Clara est attirée par le mal et la mort. Il ne s’intéresse au narrateur dans le roman qu’au moment où ce dernier confie son imposture, « — Tant que j’ai été pour elle un homme régulier, elle ne m’a pas aimé… elle ne m’a pas désirée… Mais de la minute où elle a compris qui j’étais, où elle a compris qui j’étais, où elle a respiré la véritable et impure odeur de mon âme, l’amour est entrée en elle — car elle m’aime ! » (Chapitre 7, première partie) alors que dans le film elle s’offre à lui dès le voyage sur le bateau.

D’une manière générale, Clara incarnée par Ysabelle Lacamp dont il s’agissait du premier rôle est beaucoup trop passive et ne dégage pas l’aura sadique de son équivalent littéraire. Lors des scènes érotiques, elle se dépose lascivement sur le sol, se masturbant en attendant la venue de Christian. Elle s’abandonne à l’étreinte masculine alors que la Clara littéraire contrôle mentalement le narrateur. Elle l’infantilise constamment en l’affublant de surnoms, « chère petite âme », « cher petit voyou », « pauvre bébé ». Elle lui fait du chantage affectif, « — Depuis ce grand malheur… tout m’ennuie ici… Je suis trop seule… Je voudrais mourir… mourir… moi aussi… Ah, je vous assure ! … Et si vous n’étiez pas revenu, je crois bien que je serais déjà morte… » (Chapitre 1, seconde partie). Elle cherche à l’amadouer avec des promesses sexuelles. En cas d’échec, elle le fait culpabiliser.

Une plus singulière comparaison naît de la différence physique des deux Clara, rousse aux beaux yeux verts dans le roman et blonde aux yeux bleus dans le film. Une des pistes les plus mal amenées est que Clara détruirait ses amants. Pour l’illustrer, lors de la scène du salon d’opium, l’un d’entre eux se trouve en arrière-plan dans l’obscurité. Le gérant nous explique qu’il n’est plus que l’ombre de lui-même depuis sa rencontre avec Clara. Une preuve de l’échec provient du personnage principal (malgré un passé tourmenté non utilisé dans le récit) qui reste vertueux tout le long du film et ne marque pas de faiblesse particulière face à son étrange amoureuse.

Pour conclure, cette adaptation libre du « jardin des supplices » n’est pas sans qualités et transcrit le principe de la loi du meurtre dans une Chine mourante des seigneurs de la guerre et des protectorats européens, mais échoue à nous incarner la monstruosité, chose que le roman arrivait parfaitement à retranscrire.