Certains univers vous explosent au visage comme des supernovas. La Caste des Méta-Barons fait partie de ceux-là. C’est une œuvre monumentale, excessive, démesurée, et pourtant d’une étonnante cohérence — un space opera mystique où la tragédie grecque se mêle à la science-fiction la plus métaphysique. J’en garde un excellent souvenir, une lecture qui m’a d’abord ébloui par sa richesse visuelle, avant de m’accrocher durablement par la densité de son univers et la puissance de ses personnages.

Il faut rappeler que La Caste des Méta-Barons naît dans l’ombre de L’Incal. Les deux partagent le même univers, la même mythologie foisonnante imaginée par Alejandro Jodorowsky : celui d’une humanité décadente, spirituellement en ruine, mais traversée de fulgurances mystiques. Là où L’Incal était la quête de la lumière, La Caste devient la chronique de la perfection guerrière. On y retrouve les thèmes chers à l’auteur — le pouvoir, la transmission, la chair, la foi, la fatalité — dans une fresque d’une ampleur vertigineuse.

Et, bien sûr, plane ici l’ombre du Dune que Jodorowsky n’a jamais pu réaliser. On sent qu’il a réinvesti dans cette saga tout ce que son film avorté contenait de visions, de concepts et de symboles : les lignées prédestinées, la noblesse décadente, la guerre sainte, la manipulation génétique, la fusion de la technologie et du sacré. La Caste des Méta-Barons devient ainsi une sorte de Dune psychédélique, transposé en bande dessinée, où la mythologie se déchaîne librement sans contrainte de production ni de raison.

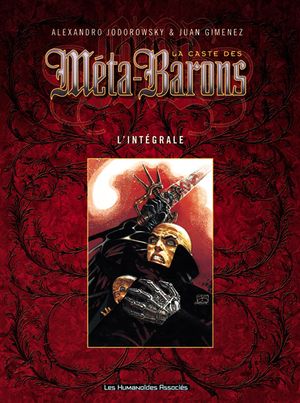

Visuellement, Juan Giménez livre un travail d’orfèvre. Son dessin mêle réalisme charnel, précision mécanique et architecture monumentale. Ses planches, d’une beauté parfois intimidante, donnent vie à des mondes de métal et de chair où chaque détail respire. C’est une science-fiction sensorielle, baroque, organique, où la machine transpire et où la chair saigne. Peu d’artistes ont su créer des images aussi puissantes et aussi cohérentes dans leur folie.

Mais ce qui fait la grandeur de la série, ce sont ses personnages, héros maudits et guerriers absolus. Tous plus grands que nature, ils incarnent la pure tragédie : celle de lignées contraintes à surpasser leurs ancêtres au prix de leur humanité. Et au sommet trône le dernier des Méta-Barons, figure d’ascèse et de toute-puissance. Impossible de ne pas y voir une parenté ironique avec Saitama, le héros de One Punch Man : même solitude du surhomme, même ennui de celui qui n’a plus d’adversaire. Visiblement, plus on est chauve, plus on approche de la divinité — de quoi consoler les lecteurs qui ont laissé quelques cheveux dans la bataille.

Cette lecture m’a donné envie d’explorer davantage le “Jodoverse”, mais paradoxalement, c’est toujours La Caste des Méta-Barons qui reste au sommet. Plus maîtrisée que L’Incal, plus grandiose que Les Technopères, c’est la synthèse parfaite du génie et de la folie de Jodorowsky : un univers total, mystique, violent, sensuel, terriblement humain dans sa démesure.

Une œuvre totale, aussi intelligente que spectaculaire, où la folie métaphysique rencontre la perfection graphique. La Caste des Méta-Barons est à la fois le prolongement de L’Incal et l’écho du Dune rêvé par Jodorowsky — une épopée cosmique unique, démesurée, inclassable. Un chef-d’œuvre à la gloire de la puissance, du destin… et de la calvitie triomphante.