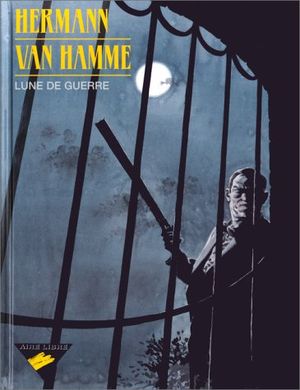

Ce tome contient une histoire complète, indépendante de toute autre. Son édition originale date de 2000, il a bénéficié d’une réédition en 2013. Il a été réalisé par Jean Van Hamme pour le scénario, et par Hermann Huppen pour les dessins et les couleurs. Il comprend cinquante-quatre planches de bande dessinée. Il s’ouvre avec une introduction d’une page rédigée par le scénariste, évoquant la longue genèse du projet, dix ans d’attente avant que le dessinateur lui dise oui. Puis les trente personnages, y compris le chien, sont présentés à raison de cinq par pages, avec un visage extrait d’une case et un texte en colonne en dessous. Enfin un entrefilet du journal local qui titre : Une tomate aux crevettes fait quatre morts, cinq blessés et des millions de francs de dégâts.

Quelque part dans la province française, l’hostellerie La ferme du Gaucher reçoit une noce, pour un repas, ainsi que quelques clients. Jean Maillard, le pater familias, souhaite la bienvenue à Dominique Cazeville qui vient d’épouser Jérôme Maillard, et intègre ainsi leur famille. Le grand-père Émilien Lantier, père d’Adrienne épouse de Jean, fait observer au marié qu’il épouse là un joli brin de fille, et il lui demande s’il a jeté un coup d’œil à la poitrine de la mère de la mariée. Fernand Cazeville, le père de la mariée, se lamente auprès de son épouse Suzanne qu’avec ou sans jaquette des paysans resteront toujours des paysans. Celle-ci lui fait observer qu’il s’agit de paysans qui possèdent deux mille hectares et qui font la pluie et le beau temps dans la région. Elle appellerait plutôt ça des propriétaires terriens, et elle lui conseille de se rappeler que ce sont eux qui payent le mariage. Georges Cazeville, le frère de Dominique, se présente à Laurence, la cousine de Jérôme, qui lui souhaite la bienvenue chez les ploucs. Toujours pendant le vin d’honneur, un peu plus loin, Freddy le contremaître de la propriété Maillard, demande à Catherine Maillard, pourquoi son père refuse d’assécher le marais de Cœur-Bois, car ça ferait pourtant une bonne pâture. Finalement, Franz Berger, le propriétaire de l’hostellerie et le cuisinier, indique que la mariée est servie.

Toute la noce passe à table et le cuisinier annonce le menu : une tomate aux crevettes pour s’ouvrir les papilles, un pâté de cailles aux raisons, un sorbet de champagne comme trou normand et un civet de marcassin aux pleurotes et aux pêches. À une autre table, deux clients, Marcel Pellerin et Marie-Paule, regrettent que ce coin tranquille soit troublé par une noce. Une fois tout le monde assis, Jean Maillard félicite sa voisine Suzanne Cazeville pour ce mariage, tout en lui caressant fermement la cuisse. À une autre table, le major Bertram Willoughby et son épouse Mildred rappellent à leurs enfants Linda et Jimmy de ne pas dévisager les convives des autres tables. Alors que le repas commence, la mariée dit tout haut que les crevettes sont mauvaises. Jean Maillard exige qu’on appelle le patron et il lui intime de changer cette première entrée, ce que Franz Berger accepte tout en l’informant qu’il lui comptera un supplément. Le riche propriétaire ne l’entend pas de cette oreille, et ordonne que toute la noce quitte la table pour aller dans un autre restaurant…

Dans l’édition de 2013, le lecteur commence par découvrir le court de texte de présentation de chacun des trente personnages, y compris le chien Riesling. Il s’attend alors à une intrigue bien fournie qui développera chacun de ces individus. Il se rend vite compte que chaque présentation synthétise la quasi-totalité des informations réparties dans les différentes scènes. En revenant sur cette introduction de la distribution, il remarque la note de l’éditeur qui précise que la description des personnages est reprise en partie de ce que le scénariste avait rédigé à l’attention du dessinateur. En conséquence de quoi, il réajuste son horizon d’attente, passant d’une étude de personnages à un récit tout en tension au fur et à mesure que l’affrontement devient inéluctable et qu’il prend des proportions de massacre. Cela produit un effet un peu étrange : le lecteur s’attendait à ce que leur psychologie soit étoffée, et finalement tout est dit dans ces présentations. Par exemple, pour François Jeannot professeur de philosophie et amateur de randonnées à vélo : la deuxième caractéristique explique sa présence dans la ferme du Gaucher, la première sa réaction consistant à accepter ce qu’il ne peut changer. D’une certaine manière, pour pleinement apprécier le récit, il vaut mieux éviter de lire ces portraits.

Faisant fi de ces fiches sur les membres de la noce, les membres du staff et les clients, le lecteur entame la bande dessinée proprement dite. Il apprécie que le casus belli surgisse dès la troisième planche et que la situation dérape dès la suivante. L’une des fiches mentionne un récit se déroulant en vingt-quatre heures : il suffit d’un rien pour que la fierté des deux coqs soit entachée, que l’orgueil et la vanité deviennent mauvaises conseillères, et que deux hommes s’opposent, l’un et l’autre voulant imposer sa volonté dans un conflit d’intérêts, une opposition irréconciliable entre deux intérêts opposés. Le premier, Jean Maillard, commande et on obéit, s’opposer à lui c’est lui déclarer la guerre, déclencher un conflit. Il a payé pour deux entrées, et il ne peut pas laisser passer le fait qu’une entrée servie à un convive, qui plus est la mariée, soit de mauvaise qualité. C’est une question d’honneur, et c’est également une question de domination, de position dominante, une question de principe. En face, le propriétaire de l’hostellerie se montre tout aussi buté : c’est pour lui aussi une question de principe, toute prestation est payante car il a des emprunts à rembourser, et il ne se laissera pas intimider chez lui, par un individu despotique et belliqueux. Sur ces prémices, le lecteur consent volontiers à suspendre sa crédulité et à accepter que la situation dégénère, s’envenime et tourne au conflit armé.

De son côté, le dessinateur accomplit une narration visuelle impressionnante. Il sait faire en sorte que chaque personnage présente une particularité qui le rende immédiatement identifiable, malgré la distribution importante. Il donne à chacun, soit une coupe de cheveux différente, soit une tenue vestimentaire spécifique, soit une morphologie personnelle, et souvent un ensemble de chacune de ces caractéristiques. Le lecteur distingue sans difficultés les uns et les autres, grâce à leur âge, leur langage corporel, leur tenue, leur expression de visage, autant d’éléments participant à montrer leur caractère propre. Ses qualités de metteur en scène participent également à savoir qui est qui en fonction de l’endroit où il se trouve, de sa réaction à tel ou tel autre protagoniste. Il opte pour une direction d’acteurs majoritairement naturaliste, renforçant ainsi la plausibilité de ce que découvre le lecteur. De temps à autre, il s’amuse avec une expression un peu révélatrice : la formidable assurance de Marie-Paule face à Freddy, le flegme très britannique du major Willoughby observant les moutons à la jumelle, ou encore le contentement de Suzanne Cazeville réajustant sa boucle d’oreille, en descendant l’escalier après une séance de jambes en l’air.

Le lecteur admire également la clarté des prises de vue. L’artiste doit gérer deux huis clos : l’une dans la ferme du Gaucher, l’autre dans une résidence secondaire investie par le clan des Maillard. Il gère avec habileté la spatialisation des différentes pièces dans l’un et l’autre bâtiment, le lecteur comprenant immédiatement qui se trouve où. C’est également un vrai plaisir visuel que de pouvoir se dégourdir les jambes dans la campagne ou dans les bois, avec une mise en couleurs en noir & blanc avec nuances de gris une fois la nuit tombée. Hermann utilise des effets spéciaux avec parcimonie pour une grande efficacité : des onomatopées en rouge pour deux coups de feu, des silhouettes en ombre chinoise quand le commando Maillard s’approche de l’hostellerie de nuit, l’ambiance lumineuse sépia pour une scène du passé, l’effet de déchiquetage lors de l’explosion d’une grenade. Il sait manier le sous-entendu pour éviter le voyeurisme, en particulier lors d’une séance de viol abjecte. Il ne parvient pas toujours à ramener dans un registre réaliste, des actions moins probables comme les coups de feu tirés qui sectionnent les fils téléphoniques du premier coup.

Le lecteur comprend dès les dix premières planches, même s’il n’a pas lu les fiches des personnages, que cette confrontation va connaître une escalade aussi meurtrière qu’absurde, et qu’il n’y aura pas beaucoup de survivants. Ce type de récit s’inscrit dans un sous-genre, entre suspense et montée de la violence, pour aboutir à un jeu de massacre. Le scénariste oppose deux clans, chacun mené par un homme dans la force de l’âge, étant parvenu à sa position soit par la force économique et une forme d’emprise sur sa famille, soit en travaillant dur pour monter sa propre entreprise, en acceptant des compromis à contrecœur. Dans les deux camps en faction, il y a des individus entièrement acquis à la cause de ces meneurs, il y a des suiveurs, et il y a ceux qui voudraient bien rester à l’écart du conflit, sans oublier les clients qui se retrouvent pris dans ce conflit pour avoir été au mauvais endroit au mauvais moment. Bien vite, le lecteur se trouve entraîné par cette mécanique implacable et finement réglée, tout en ayant conscience que le sort des uns et des autres devient totalement arbitraire, en fonction des caprices de l’auteur. Il constate que les confrontations n’apportent pas plus de consistance aux personnages. Il regrette que les auteurs ne poussent pas alors la folie de leurs personnages vers des actions encore plus radicales, jusqu’à l’absurde. Il regarde les uns et les autres se massacrer, presque mécaniquement, sentant son détachement grandir de manière inversement proportionnelle au déchaînement de violence.

Un petit grain de sable, et tout part en sucette, jusqu’à se transformer en guerre ouverte entre deux clans, jusqu’à l’extermination. Le scénariste a imaginé un point de départ propice à l’escalade des confrontations, le dessinateur réalise une mise en scène vive, élégante et convaincante. Pourtant, petit à petit, la mécanique du massacre prend le dessus sur les personnages, la machine narrative fonctionnant avec une efficacité remarquable, écrasant les uns et les autres qui agissent eux aussi par automatismes conventionnels spécifiques à ce genre, jusqu’à la fin attendue et anticipée.