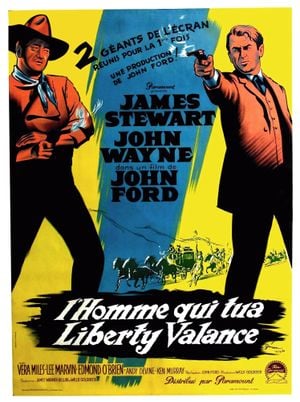

Épitomé du cinéma fordien, L'Homme qui tua Liberty Valance se caractérise par la richesse d'une matière foisonnante alliée à une apparente économie de moyens. Il constitue à la fois le sommet et la synthèse de sa période mûre, le réalisateur y conjuguant certains des traits les plus fondamentaux de son art. Humour, avec cette façon de ne pas prendre au sérieux — ou de le feindre — ses élans les plus sérieux. Thème du héros malgré lui, honoré ici non pour son héroïsme véritable mais pour un acte qu'il n'a pas accompli. Idéologie : le monde (ou si l’on préfère, la société américaine) n’est pas si mauvais puisque, à côté de crapules et de couards, il compte assez de braves gens qui sont le sel de la terre, et permet à ceux qui en ont la volonté et les vertus d'y faire bien ce qu'ils doivent y faire. Attrait supplémentaire, la vision de l’auteur parait cette fois illustrer les fameux syllogismes-aphorismes de Pascal : la justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est criminelle ; aussi la force bonne mais injuste a fait que la justice soit forte. Heureuse démocratie. S'y ajoute une dimension profondément nostalgique née du retour en arrière, du rappel d'un passé exaltant mais perdu, fût-ce pour le mieux et le bien de tous. La grandeur allait naguère avec le risque et l'injustice, le bien avec le mal. Ce creuset social où se forgeait, où se trempait l'homme authentique, n'existe plus. La diligence autrefois attaquée est d’ailleurs l'intersigne qui permet d'embrayer du présent de la narration au passé du flash-back. Tout se passe, en quelque sorte, comme si La Chevauchée Fantastique était, à la manière d'un récit qui serait effectivement de vingt-trois ans antérieur, inscrit dans un texte-palimpseste. Mais alors que la fin de ce film suscitait l'espérance d'un radieux avenir agrarien pour Ringo Kid et son amie Dallas, Liberty Valance conclut sur un mode non réactionnaire à la disparition des valeurs de la Frontière. Enfin, le film reste inépuisable par l’enjeu intertextuel quant aux motifs et archétypes du western. C’est un aspect moins caractéristique de l’œuvre de Ford, pour autant que l'un de ses mérites essentiels réside dans sa densité, son épaisseur charnelle, un réalisme immédiat.

https://www.zupimages.net/up/18/08/ae5x.jpg

Que chaque habitant porte sur lui son pistolet et n'hésite pas à s'en servir pour le bien, voilà qui a fasciné tous les spectateurs dès l'âge de six ans. Cette proximité du judiciaire et de l'exécutif, réunis dans une seule main sur un revolver, rendait la Loi bien réelle et vivante et, du coup, le monde habitable et humain. Le mythe voulait certes que le meilleur tirât aussi le mieux, mais il n'y aurait pas eu un seul western s’il n'avait achoppé sur une réalité contraire. Puisqu’il y a partout, tôt ou tard, plus de bons que de méchants, qu’ils font boule de neige pour essayer de partager les coups, et qu’enfin un homme fort vient toujours qui, porté par les autres, se sent plus juste, les héros s’élèvent, prenant en charge la sécurité de tous, y gagnant le bonheur, l'amour ou la gloire. Le groupe propose, l'individu dispose. Chacun sait qu’il existe sur cette terre des êtres libres et des puissants asservissant les humbles. C’est pourquoi la charpente du film est si solide, pourquoi les rapports du droit et de la morale y sont si clairement élucidés, et pourquoi il rend vain par l’évidence de son propos toutes les méditations en chambre sur le même sujet. Ford incarne cette dialectique à travers trois personnages. Ransom Stoddard introduit dans l'Ouest le droit, la loi, l'écriture, l'éducation. Liberty Valance incarne non pas la liberté mais la licence que fonde la force, poussée jusqu'à la violence sadique et dont l'instrument est son fouet bagué d'argent. De ces deux extrêmes, Tom Doniphon, personnage mixte et intermédiaire, paraît situé à égale distance. Respectant l'idéalisme de Stoddard, il le leste d'une bonne dose de lucidité car il sait que les livres n'arrêtent pas les balles. Il est le fort qui n'est pas assez droit pour faire respecter la justice en soi, ou la justice pour les autres. Mais l'équilibre est chez lui parfait : les méchants le respectent. Stoddard est le juste qui n'est pas assez fort pour faire respecter les autres ni lui-même. Il aspire à défendre l’équité sans, paradoxalement, vouloir y mettre d'autre force que celle de la loi (le code en place de colt). Il convient d’ajouter à ce trio le journaliste Dutton Peabody, poivrot shakespearien qui cite Henry V, avec qui c'est encore la justice qui s'affirme, mais seulement dans le bavardage, la rhétorique et l'éloquence des ivrognes. La construction est d’une clarté impeccable. Stoddard couvre sa faiblesse de son code et il est bafoué. Peabody couvre la sienne de ses cuites et il se bafoue lui-même. Tout autour et au milieu d'eux, le "marais", la ville, qui s'agite et ne fait rien. Ford ne l'épargne pas quand il montre, après la mort de Valance, le flot des lâches s'agglutinant autour de la victime, sans un regard pour l'homme qui l'a abattue et qui, lui, est peut-être fatalement touché.

https://www.zupimages.net/up/18/08/2gke.jpg

Peabody était déjà l'expression de ses concitoyens, criant tout haut leur credo, portant au grand jour leur doctrine officielle. Ransom est l'expression utopique du code. L’alphabétisation est indispensable à sa pratique ainsi qu’à celle du journalisme, aussi le voit-on ouvrir une école où s’affichent les portraits de Washington et de Lincoln. On y apprend à lire sur le texte de la Constitution, ce qui vaut la scène si émouvante du Noir qui a oublié la phrase "All men have been created equal." Ford filme ce lieu dans sa fonction sociale, qui est de fabriquer une communauté idéale et intégrante : les Blancs, les Indiens, les Hispaniques, les pauvres, les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes. Chantre de la naissance et plus encore de la croissance d'une nation, Ford s'arrête pourtant ici sur un crépuscule. À cet égard le plan de la bière misérable, veillée par Pompey, est terriblement éloquent. Le monde de l'Ancien Testament va céder la place à la Nouvelle Loi et il faut pour cela tuer encore une fois, la dernière — finalement Ransom s'y prépare. Mais puisque la Loi doit rester pure, c'est Doniphon qui prendra sur lui le "péché", sans que nul ne le sache. Le droit aura alors un corps. Ainsi naissent les légendes. Un berger héroïque ne suffit-il pas à changer cent brebis égarées ou stupides en troupeau, c'est-à-dire en une grande famille respectable ? Stoddard apparaît d’ailleurs, dans le prologue et l'épilogue qui enchâssent le récit, vieilli mais surtout autre, ayant troqué son ridicule tablier de cuisine pour une redingote dont il cambre les revers avec une avantageuse élégance. Sa plasticité est désignée par les multiples manières dont on s'adresse à lui, sur des registres qui vont de la familiarité qu'autorise une amitié ancienne (Ranse) à l'emphase des tréteaux électoraux (The Honorable Ransom Stoddard). Les séries dominantes signalent l'homme de loi ("lawyer", "law and order"), mais aussi, non sans ironie, le défenseur de la veuve et de l'orphelin ("a ladies man"), et l'intellectuel candide, étranger à l'Ouest. Doniphon le surnomme "pilgrim", allusion aux puritains du Mayflower en 1620. Le pilgrim, c’est l’homme de l’Est, c’est aussi le prophète désarmé dont parle Machiavel. Mais il est brave, il est prêt à se battre.

Dit comme ça, on donne l’impression de se livrer à une analyse théorique, de dégager des structures à partir d'une réalité et de plaquer sur celle-ci des modèles empruntés à un bagage culturel commun. Puisque l'abstraction est issue un jour du concret, il faut bien que les deux coïncident plus ou moins. Si on le fait si aisément, c'est parce que le travail a préalablement été effectué : Ford a commencé le premier, et ces grilles de lecture essaient de recouvrir les siennes. Voilà qui ramène à la fécondité du genre western. Dans beaucoup de ses modèles (à commencer bien sûr par La Chevauchée Fantastique ou La Poursuite Infernale), les sublimations, les amplifications, la précision des mouvements portèrent longtemps sur l'exercice de la force, de la violence et de l'adresse. Le bon tirait le plus vite et le plus droit. Les duels, au pistolet comme au lasso, et même leurs ébauches, avaient la dureté du cristal mallarméen, le tranchant des diamants éluardiens, le rythme exact et la précision des ballets keatoniens. La brutalité s'y décantait en épures. Tous les autres gestes épiques – monter à cheval, sauter en croupe, donner un coup de poing, enlever un corps vivant – relevaient de la même géométrie quasi platonicienne. Les actes de la vie ordinaire, manger, dormir, aborder quelqu'un, parler, travailler, escorter, poursuivre, aimer, s'enfonçaient eux dans l'humus terre à terre du quotidien et demeuraient soumis aux aléas de la matière, aux approximations jamais définitives de l'existence.

https://www.zupimages.net/up/18/08/ymc9.jpg

L'Homme qui tua Liberty Valance abolit tout l'informe, tout l'imprécis de la vie dans son ensemble. À la cuisine de l'auberge, ce n'est plus une famille qui s'affaire à nourrir ses clients, à laver la vaisselle, à soigner le nouvel arrivé ; c'est un ballet, une mécanique bien réglée et pourtant formidablement vivante, rythmée par le passage incessant des steaks entre la cuisine et la salle. Quand Ransom part pour s'entraîner au tir, rencontre Doniphon qui le retient, le défie, l'humilie, peu avant de mettre le feu à sa propre maison, c’est une danse à la fois gestuelle et verbale, la transparence morale de l'épopée qui contamine le réel. D'où ce sentiment de perfection que l’on éprouve à voir si bien s'engrener les rouages de l'horloge, cette impression de voir embrasser en une seule harmonique toute la cosmogonie du monde. Avec ce film on est comme devant le spectacle de l'églantine qui se complique en rose, la rose en rosace, les rosaces en décorations et rinceaux d'arabesques — massifs rigoureusement structurés. Toutes les formules de base sont posées au départ : le western et ses archétypes, la comédie civique et unanimiste, le journalisme et le droit facteurs des progrès de la justice, l'éternel innocent de la comédie sophistiquée. Encore mieux, Ford fait incarner ce naïf par Monsieur Smith lui-même : James Stewart, lunaire, entêté, bravant le ridicule, Nazarin ou Sancho promu à la gloire de Don Quichotte. Cette marqueterie s'emboîte admirablement et quand Ford nous fait trembler, c'est devant une maladresse possible de l'ébéniste. Le noir et blanc se justifie par la seule scène du duel entre Stoddard et Valance, en extérieurs nuit, superbe comme une gravure de Rembrandt. Quant à l’inadéquation des âges entre les acteurs et ceux qu’ils incarnent, souvent raillée, elle confère au film une dimension théâtrale dans la mesure où elle délaisse les pouvoirs de l’illusion (caractéristique du cinéma) pour accéder à la puissance de la représentation (qui est l’affaire du théâtre) : le décalage sert la mélancolie du propos en révélant que le sujet est aussi le temps, le vieillissement, le devenir qui signifie non pas l’innocence, mais la perte et la décadence. Le début de Liberty Valance, avec ses personnages aux cheveux blanchis et aux visages poudrés, c’est le bal de têtes chez la princesse de Guermantes dans Le Temps retrouvé.

Certains autres aspects essentiels du film doivent être soulignés. Sa dimension humaniste d’abord : ainsi de la honte d'Alice quand elle avoue qu'elle ne sait lire ni écrire, de son bonheur contagieux quand Ransom s'offre à le lui apprendre. Sa richesse psychologique ensuite. Si Tom n'avait pas tout raconté à Ransom, s'il n'avait pas pris sur lui, sans remords, le meurtre de Valance, Stoddard aurait renoncé à se porter candidat : le gouvernement des justes exige des mains blanches. On peut penser que derrière ce purisme, Ford regarde sans juger le pharisaïsme du pouvoir. Le politique doit rester immaculé aux yeux du peuple afin de légitimer son statut, et disposer (provisoirement ?) d'auxiliaires aux agissements sales pour l'exercer. Chez un cinéaste qui a toujours su montrer précisément comment se fabrique l’idéologie, les justifications imaginaires de la réalité, cette position n’est pas une surprise. Enfin, l’œuvre brille par son caractère symbolique : l'ordre et la légalité se sont imposés grâce à la force si définitivement que celle-ci en est devenue inutile, qu’elle a été oubliée, enterrée. La loi désormais puise en elle-même, et le western vit d'exploits. "Quand la légende dépasse la réalité, on imprime la légende", affirme le célèbre proverbe du film. Ford et les successeurs de Peabody impriment la légende de Ransom Stoddard, qui a su s’en montrer digne. Mais le plus beau, le plus poignant, est que le premier à l’établir, Tom Doniphon, ait lui-même renoncé à la sienne, qu'il l'ait détruite afin de servir le bien collectif et permettre l’avènement de l’état de droit. C’est un acte tragique et doublement sacrificiel, le personnage renonçant à la femme qu'il aime et la gloire d'avoir tué Valance, se soumettant à la loi d'airain du progrès et permettant, contre ses propres instincts et désirs amoureux et libertaires, la transformation du désert en jardin, autrement dit la mort de l'Ouest, objet d'un inlassable lamento depuis les origines du genre. Structure en abyme et dialectique héroïque des fondations américaines selon Ford, qui boucle ainsi la rose : ne sont-ce pas les histoires qui aident l'humanité à avancer ?

https://www.zupimages.net/up/18/08/v9gs.jpg